【A判定で余裕の合格!】九大医学部に受かるために使った参考書をすべて教えます

この記事でわかること

- A判定で九大医学部に余裕で合格するまでに使った全ての参考書

「どの参考書を使えば九大に受かるか知りたい!」

あなたの要望に100%、いや200%お応えします!今回は、私が九大医学部に現役合格するまでに使った参考書をすべて教えます。

はっきり言って、この情報はここでしか手に入れることはできません。というのも、ただ九大医学部に合格したわけではないから。

模試ではずっとA判定で余裕の現役合格。志望内順位は1位を取ったこともあり、『100回受けたら100回受かる』レベルに達してのオーバーキル。

↑この記事の内容を動画で話しています。

九大医学部をはるかに超えたレベルに到達できた参考書をすべてご紹介します。

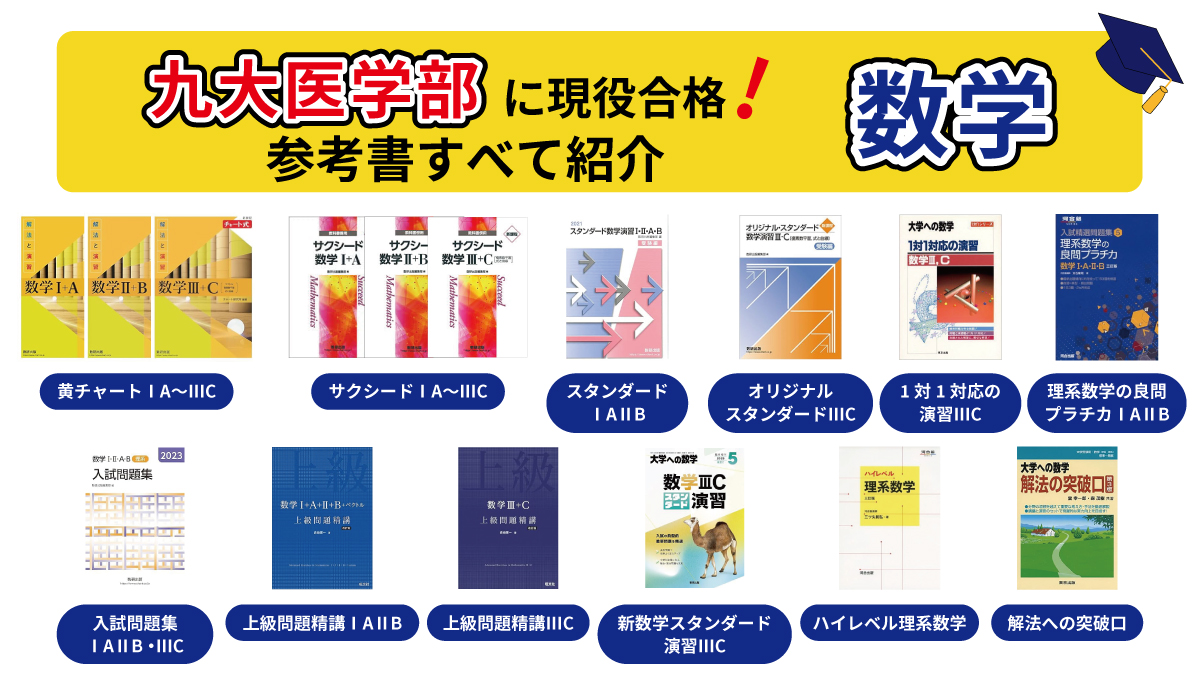

九大医学部合格までに使った数学の参考書

まずは、私が九大医学部に合格するまでに使った数学の参考書の紹介です。

- 黄チャートⅠA〜ⅢC(3冊)

- サクシードⅠA〜ⅢC(3冊)

- スタンダートⅠAⅡB

- オリジナルスタンダードⅢC

- 1対1対応の演習ⅢC

- 理系数学の良問プラチカⅠAⅡB

- 入試問題集ⅠAⅡB・ⅢC

- 上級問題精講ⅠAⅡB

- 上級問題精講ⅢC

- 新数学スタンダード演習ⅢC

- ハイレベル理系数学

- 解法への突破口

私が高校3年間で取り組んだ問題集はこんな感じです。本来なら実際に取り組んだ問題集を載せたいのですが、実家に置いてある本もあるので画像で許してください。ちなみに、取り組んだ問題集は、高校で配られたもの(ラ・サール)と自分で買ったものがあります。

高校で配られた問題集

高校から配られた問題集の方が多くて、この辺りが高校3年間で配られた問題集になります。

- 黄チャートⅠA〜ⅢC(3冊)

- サクシードⅠA〜ⅢC(3冊)

- スタンダートⅠAⅡB

- オリジナルスタンダードⅢC

- 1対1対応の演習ⅢC

- 理系数学の良問プラチカⅠAⅡB

- 入試問題集ⅠAⅡB・ⅢC

今振り返ると、量がエグいですよね。公立高校だとこれだけの問題集が配られることはまずないと思います。ラ・サールがどう考えてもおかしい。

やっぱり難関大学受験って大変です。これだけの問題集をこなしても受かるかどうかは分からない。九大の医学部に入って医者になろうと思ったら、間違いなく最難関なのは大学受験。大学受験さえ乗り越えることができたら、医師国家試験は余裕です。

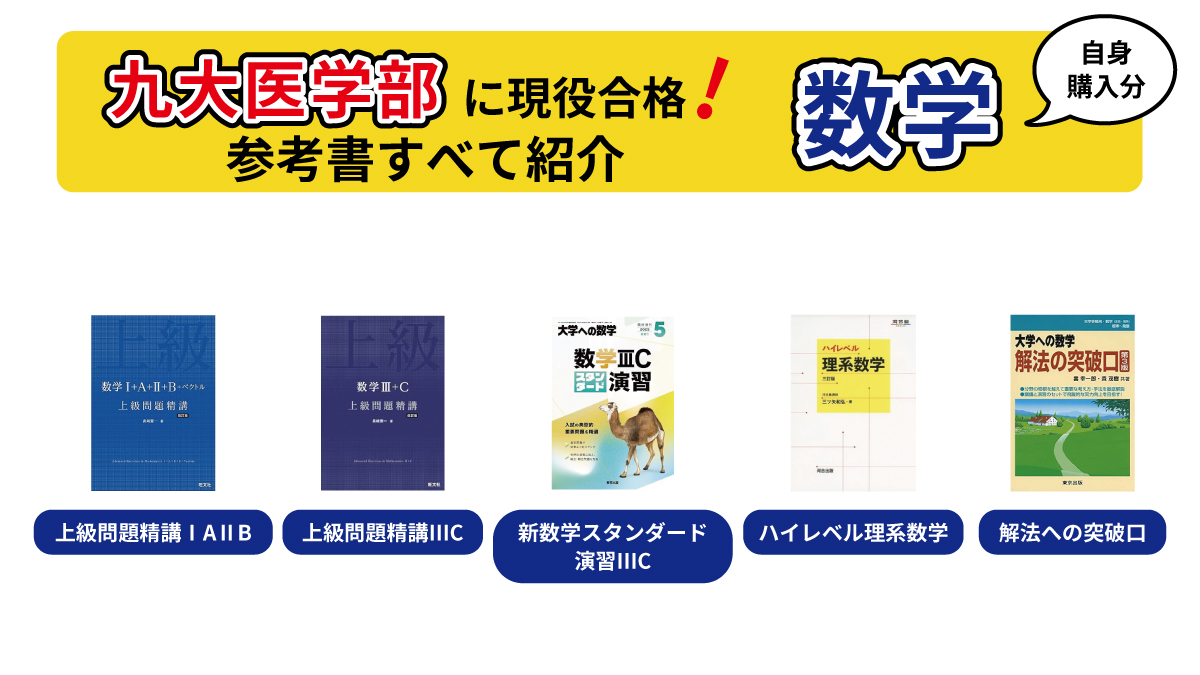

自分で購入した問題集

そして、残りの問題集は自分で買ったって感じですね。

- 上級問題精講ⅠAⅡB

- 上級問題精講ⅢC

- 新数学スタンダード演習ⅢC

- ハイレベル理系数学

- 解法への突破口

基本的には学校で配られた問題集に取り組んで、「模試になると取れないな〜」と悩んだ時に自分で問題集を買って取り組んでいました。

では、1冊ずつ気になる問題集を紹介していきます。

黄チャート・サクシード

高校3年間で一番取り組んだのは、黄チャートとサクシードです。

時間を一番かけたのがチャートとサクシード

学校の進度に合わせて、黄チャートとサクシードに取り組む。これが勉強の基本でした。

私はラ・サールに高校から入ったので、高1の間にⅠAⅡBが終わります。なので、高1の間は、黄チャートとサクシードをひたすら解く。すると、あっという間に1年間が終わりました。

黄チャートは例題とPractice、そしてExerciseも含めてすべての問題に取り組んだので、かなりの基礎力が身についたと思います。やはり、数学は基礎レベルでは問題演習量をこなすのがすべて。そういう意味では、チャートより優れている問題集はないでしょう。青チャートでもFocus Goldでもいいので、なんとか時間を作って取り組んで欲しいです。

高校入学前に黄チャートを終わらせる

この話をすると、「1年間でそんなに取り組めるの?」と言われることがあります。確かにかなり量は多いです。まず、私は高1の時から平日6時間とかなりの勉強時間を確保しました。

ただ、終わらせることができたのには1つだけ秘密があります。実は高校入学前に黄チャートⅠAは一通り終わらせていました。

でも、中学の時から先取りをしたわけではありません。高校受験で附設に落ちたのが悔しすぎて、2月から密かに取り組んでいたわけです。この先取りがなかったら、高1はかなり厳しかった気がします。

スタンダード・オリジナルスタンダード・入試問題集

次にスタンダードとオリジナルスタンダード、入試問題集ですが、これは教科書が一通り習った後に学校の授業で扱ってました。基本的には予習をしていって、解説を聞く。そして復習をして定期テストに挑むといった感じです。

上級問題精講

この上級問題精講ですが、私としてはかなり思い入れのある1冊です。

模試で点数が取れないから取り組んだ

黄チャートやサクシードにがっつり取り組んでいたおかげで、数学はある程度得意でした。ただ、プレステージ(今はプライムステージ)など難しめの模試になると思うように点数が取れません。そこで、高2の夏休みにこの問題集を購入し取り組んだわけです。

ちなみに、私の時代は名前が違っていて、『ハイレベル精選問題演習』という名前でした。

難しすぎて歯が立たない・・・

この問題集のⅠAⅡBに取り組みましたが、まあ難しい。チャートのExerciseよりも数段上のレベルで、全然歯が立ちません。

そこで、どうしたのかというと、効率がいいかは分かりませんが、1冊の解法を丸々覚えました。何回も何回も取り組んで、この問題集1冊の解法を全部覚えてしまったわけです。

一見、意味のない勉強ですが、私的にはこの勉強がよかったと思います。

今までチャートとかスタンダードで解法を学んでたんですけど、断片的だったんですよね。分かりやすくいうと、身につけた解法を他の問題に応用することができませんでした。また、2次関数の解法は2次関数の問題、微分の解法は微分の問題、といった感じで分野を超えて応用することができなかったわけです。

ただ、『ハイレベル精選問題演習』で難しめの問題に取り組むにつれて、「あ、この解法ってこういうふうに使えるんだ」と断片的な知識が少しずつ繋がった気がします。実際、夏休み明けの実力考査は数学は2位だったので、大きな飛躍を遂げました。

ですが、この勉強法は絶対におすすめしません。勉強が進んでいて、めちゃくちゃ時間に余裕があるなら別ですが、効率が悪い。あくまで参考程度にしてください。

1対1対応の演習ⅢC・理系数学の良問プラチカⅠAⅡB

1対1対応の演習や理系数学の良問プラチカⅠAⅡBは高3になってテスト教材として配られました。すでに、オリジナルスタンダードとか入試問題集が配られてるんですよ。その上で、「テストで出すから解いておいてね」というわけです。

普通に考えて量がヤバい。数学だけ勉強すればいいなら分からなくはありませんが、(理系の場合は)理科や英語も勉強しなくてはいけません。ほとんどの受験生は満足にこなすことができないと思います。

これらはテスト毎に範囲が決まっていたので、隙間を見つけて少しずつ取り組んだって感じですね。

あ、理系数学の良問プラチカについて思い出話をすると、この問題集は高3の2学期に配られたんですけど、その瞬間に先生に文句を言いにいきました。配られたら中身を見るじゃないですか。すると、めっちゃ簡単って思ったんですよね。

「え、この時期にこんな簡単な問題集やっていいの?」って思いました。当時って結構尖ってたんで、数学の先生のところにいって「この問題集やる意味ありますか?」って聞きました。まあ、ヤバいですよね。

結局、学校の先生に説得されて解くことになるんですが、取り組んで本当によかったです。確かに、問題は簡単だったんですけど、簡単だからこそ、解法の整理や記述を意識しながら勉強することができました。難しい問題にドンドン取り組んでいく姿勢は確かに大事です。ただ、同じくらい標準的な問題を当たり前のように解く重要性を教えてくれた問題集でした。

新数学スタンダード演習ⅢC

次は、新数学スタンダード演習ⅢCです。

ⅢCが大の苦手

これは私の人生を変えてくれた問題集です。というのも、ⅠAⅡBは得意だったのですが、ⅢCがめちゃくちゃ苦手でした。高3になってⅢCが本格的に入ってくると、ⅢCの問題が本当にできない。

これはアドバイスなんですけど、ⅢCはできる限り時間を確保した方がいいです。特に、九大理系数学なんてⅢCが生命線。ぶっちゃけ、ⅢCの出来次第で合否が決まります。

ⅢCは演習量=成績。どれだけ演習時間を取れたかで出来が決まります。

運命の出会い

偉そうにアドバイスしてますが、私は数ⅢCができなくて本当に悩みました。

そして、夏休みの初日に本屋で手に取ったのが新数学スタンダード演習ⅢCです。夏休みの前半はひたすらこの問題集に取り組みました。

この問題集が本当によくて、運命の出会い。

典型的な問題が一通りカバーされているので、数ⅢCの下地を作ることができました。これ1冊だけでも出来るようになりましたし、あと、他の問題集に取り組んだ時の成績の伸びが全然違う。

本当に取り組んでよかった問題集です。あなたが本気で九大を目指すならめちゃくちゃおすすめなので、絶対に取り組んでください。

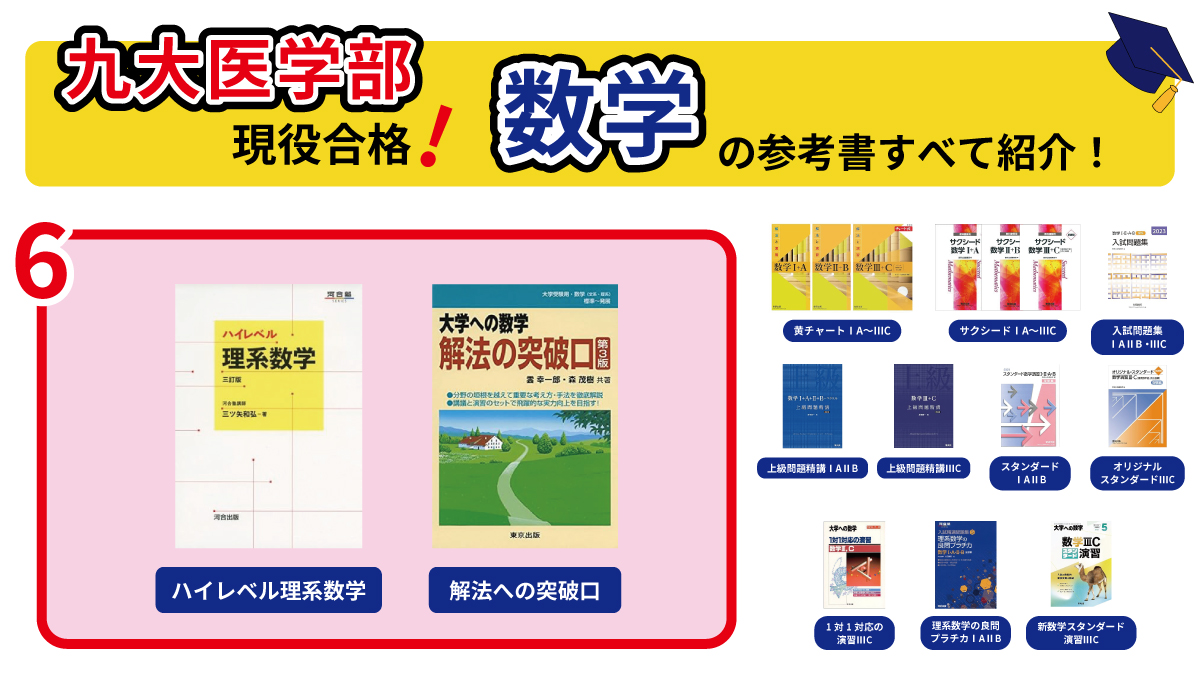

ハイレベル理系数学・解法への突破口

ハイレベル理系数学とか解法への突破口は、入試まで自分で買って取り組んでいました。上級問題精講ⅢCに取り組んだのもこのタイミングです。選んだ理由は特にないです。この段階では数学がかなり得意だったので、なんか手応えある問題集ないかな〜と思って探しました。

本屋に置いてある問題集でパッと見、難しい問題集を選んだだけです。

ちなみに、九大を目指す場合、医学部医学科以外の学部はこのレベルまでは絶対に不要です。医学部医学科の場合でも、めちゃくちゃ余裕がある場合以外は取り組まないでいいと思います。

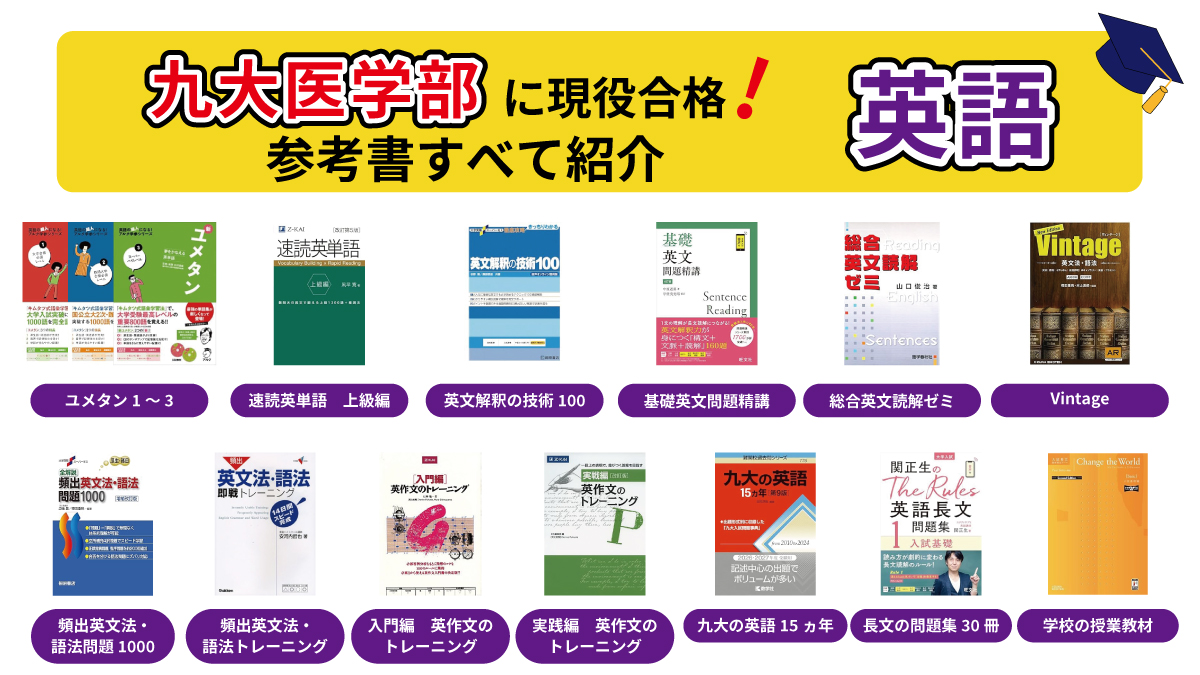

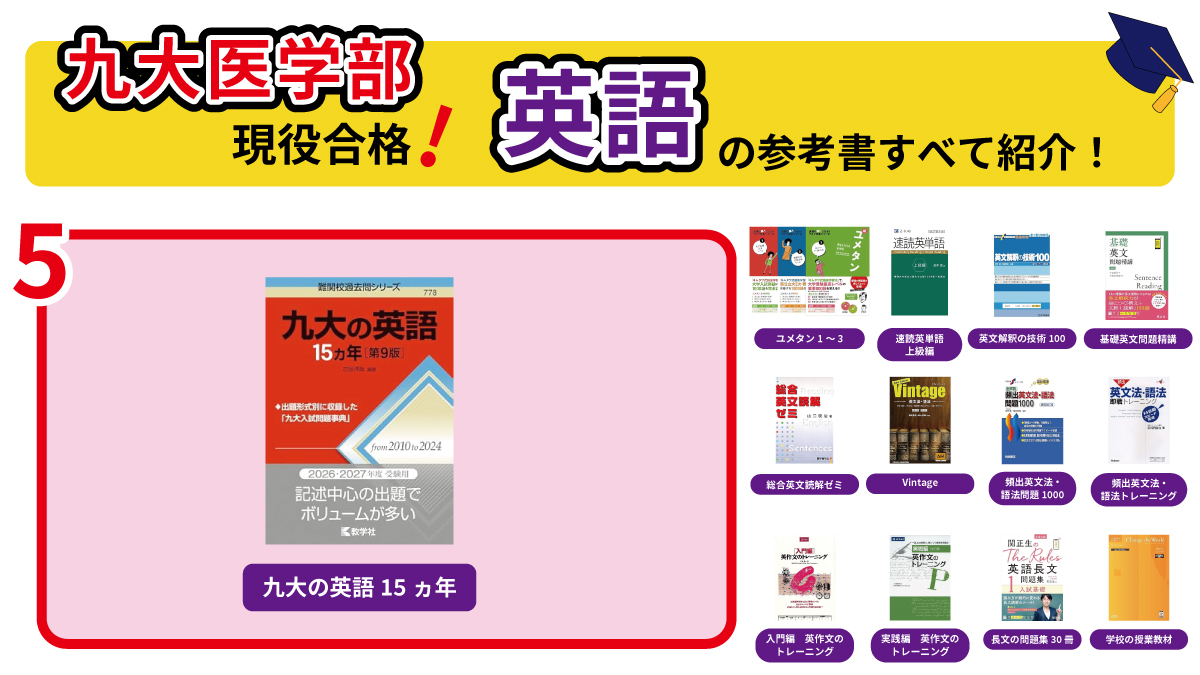

九大医学部合格までに使った英語の参考書

続いて英語の参考書を紹介していきます。最初に言っておきますが、英語を全部紹介するのは無理です。多すぎて正確には覚えていません。なので、覚えている範囲で紹介します。

- ユメタン1〜3

- 速読英単語 上級編

- 英文解釈の技術100

- 基礎英文問題精講

- 総合英文読解ゼミ

- Vintage

- 頻出英文法・語法問題1000

- 頻出英文法・語法トレーニング

- 入門編 英作文のトレーニング

- 実践編 英作文のトレーニング

- 九大の英語15ヵ年

- 長文の問題集30冊

- 学校の授業教材

- (Change the world・Write to the point など)

英語で取り組んだ参考書はざっくりこんな感じです。英文解釈などでもう少し取り組んだ問題集もあるのですが、名前を覚えていないし調べても分からなかったので割愛します。英語は順番に紹介するとかなり大変なので、ジャンル毎に話します。

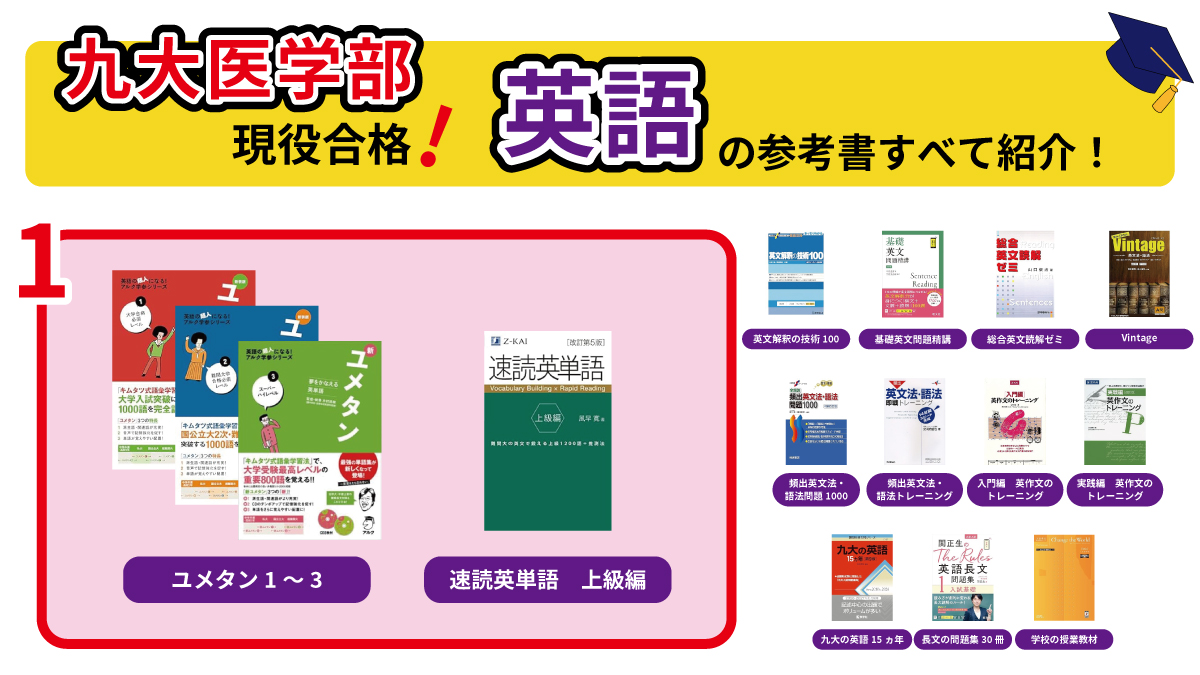

英単語帳

英単語帳として取り組んだのは、ユメタン3冊と速読英単語・上級編です。

英単語帳は高2から

他にも高1のときに、教科書に準拠した英単語帳をやってましたが、単語数が少なかったので割愛します。意外にも英単語帳が配られたのは遅く、ユメタン1が配られたのが高2の最初でした。多分ほとんどの高校って高1からシステム英単語かターゲット1900が配られると思います。そう考えると、英単語に本格的に取り組んだのはかなり遅め。

英単語は基本的に学校の小テストに合わせて取り組んでいました。高2から高3の1学期にかけて、ユメタン3冊をこなします。そして、高3の九大模試などで、分からない単語あるのだるいな〜と思って、速読英単語・上級編でさらに強化した感じです。

正直、ここまで取り組む必要はありません。ユメタン3と速読英単語・上級編のどちらかに取り組めたら九大は十分。ただ、ユメタン2のレベルまでだと九大レベルでは分からない英単語がそこそこ出てくるので注意が必要かもしれません。

入試直前期は1日3,000単語を反復

ちなみに、直前期は全部やってました。流石にユメタン1はやってなかったですが、ユメタン2と3、速読英単語・上級編は毎日。なので、1日約3,000単語を反復していたわけです。

英単語は九大で分からない英単語が出てこないのを目標にやり込みました。やっぱり分からない英単語が1単語でも出てくると英文って読みにくいんです。あと、本番のストレスを少しでも減らすために英単語にはかなり力を入れました。

英文解釈

次は英文解釈の問題集なんですけど、取り組んだのは3冊です。英文解釈の技術と基礎英文問題精講、そしてもう1冊が総合英文読解ゼミです。ちなみに、すべて学校で配られた問題集になります。

この総合英文読解ゼミがかなりの曲者で、確か600ページ以上あるんですよね。高3の最初に配られて、終わらせるのにめちゃくちゃ時間がかかりました。

なぜか難しい問題集から取り組む

ちなみに取り組んだ順番ば謎で、一番最初に取り組んだのが英文解釈の技術なんですけど、どう考えてもこれが一番難しいんですよね。確か高2の後半にテスト教材で配れたので、そのタイミングで取り組みました。

そして、基礎英文問題精講が配られたのは高3の前半なので、どう考えても順番が逆です。私は配られた問題集にがむしゃらに取り組みましたが、あの勉強どうなの?と今になって思います。

今思うと、着実にレベルアップしていくべき。なので英文解釈に取り組む場合は、しっかりと低いレベルから順にやるのをおすすめします。

英文解釈の勉強比率は少なめ

私は英語の指導で英文解釈にかなり重点をおいています。ただ、高校時代を振り返ると英文解釈はそこまでやってない。基本的に、高校の授業がベースだったので、高2の半ばまでは授業のみ。そこから、英文解釈の問題集が配られ始めたので、取り組み始めたって感じです。

ただ、今思うと、夏休みとか冬休みにちょくちょく問題集が配られていましたが、あれが解釈だったかもしれません。英語は膨大な数が配られたので正直覚えてないです。申し訳ありません。

英文法

次に英文法の問題集です。取り組んだのは、Vintageと頻出英文法・語法問題1000。ちなみに、これに加えて教科書や付属問題集、あと高2以降の授業で扱っていた問題集もしていた気がします。

Vintageを死ぬほど反復

ただ、メインはこの2冊です。Vintageは学校で配られました。かなり王道な問題集なので、配られる人も多いと思います。

おそらく一番時間をかけたのがVintageですね。小テストもあったので、高2の1年間でめちゃくちゃやってました。基本的に文法はVintage1冊を完璧にこなせば十分です。

油断してセンター英語満点を逃す

私は、頻出英文法・語法問題1000にも取り組んだのですが、理由はセンター試験の文法問題で点数を落とさないため。

私の時代はセンター試験の英語で文法問題が出題されていました。そして、文法の穴埋め4択問題が曲者。配点は1問で200点中2点と小さいのですが、コイツを1〜2問落とすせいで満点を逃すわけです。

なので、たった数点を埋めるためだけに取り組んでました。今思うと、どう考えても効率悪いですよね。特に最近の共通テストは文法問題は出ないし、九大の2次試験でも出題されないので取り組まなくていいと思います。

ちなみに、本番は文法問題は満点でした。お、これはキタ!と思うじゃないですか。ただ、まさかの長文で落として200点を逃すという。

長文で落とすことなんて一切想定していませんでした。やっぱり目先のことに囚われるとよくないですね。苦手分野を鍛えるのも大事ですが、得意分野の学力をキープするのも大事です。

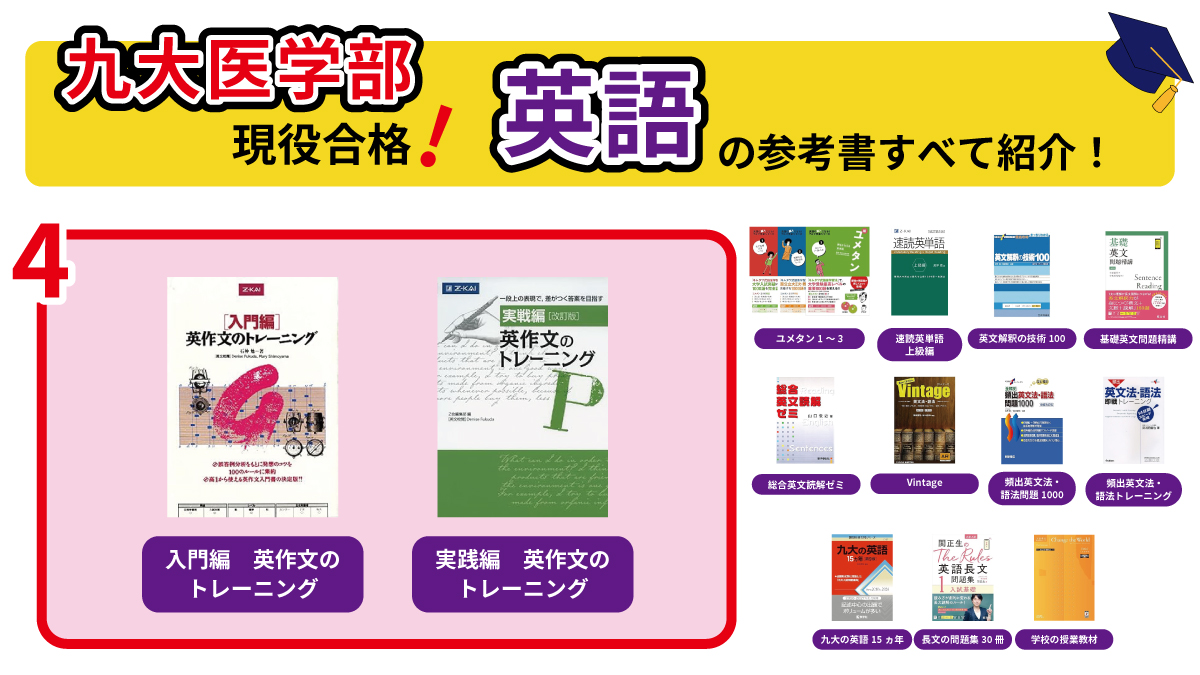

英作文

次に英作文の問題集です。一応載せているのは2冊。入門編 英作文のトレーニングと実践編 英作文のトレーニングです。ただ、学校で配られた教材がたくさんあります。

授業で扱っていたWrite to the pointなども英作文の教材です。

英作文は学校の教材のみ

ただ、英作文に関しては基本的に学校の教材のみです。自分で買ったのは実践編 英作文のトレーニングだけ。これに関しては、配られた入門編がいいなと思ったので、自分で買って取り組んでいました。

英作文の問題集に関して話すと、たくさん取り組むのももちろん大事です。ただ、学校で配られた問題集で模範解答が再現できるまで繰り返し練習するのが最強だと思います。ほとんどの高校で、英作文の問題集は何冊か配られていると思います。その数冊を丁寧に仕上げるだけでも相当力はつくでしょう。

九大英語を攻略するのに英作文は必須

九大を目指す受験生にアドバイスをしておくと、九大英語は自由英作文の配点が約80点(200点満点)とかなり大きいです。時間がない場合はいきなり自由英作文の対策をするしかないかもしれませんが、高得点を狙いたいなら和文英訳の対策を丁寧にすべきです。

自由英作文は自分で考えた内容を英語に直す作業。与えられた日本語の文章を英語に直す練習は必須です。思いついた内容も英語に直せなければ意味がありません。九大英語で高得点を鍛えたいなら英作文(和文英訳)を鍛えましょう。

英語長文

英語といえば長文読解。私の時代は、九大英語は200点中150点が長文読解。ぶっちゃけ、長文が解けるかどうかで九大英語の出来が決まっていました。だからこそ、長文読解にはめちゃくちゃ力を入れます。

高校で20冊もの問題集が渡される

まず、学校でめちゃくちゃ問題集が配られます。高3の時なんて15〜20題くらい載っている問題集が2週間に1回くらい配られたんですよね。

なんか、廊下に名簿が張り出されて、提出した人からシールがはられていくみたいな。だから、意地でも提出してたんですよね。学校から配られた問題集だけで20冊はあったと思います。

さらに10冊以上を自分で買う

あとは、やっておきたい英語長文とか出る出た英語長文みたいな有名な問題集を自分で買って解いてました。合計で30冊くらいやったと思います。

受験生を見ていると長文の読解量が足りない気がします。数学とか理科で忙しい気持ちは分かる。ただ、せっかく身につけた英文解釈の知識も長文読解をしないと使い物にならないんですよね。

また、英単語帳だけでは全ての英単語はカバーできないので、長文を読んで知らない英単語を覚える必要があります。なので、英語長文は時間が許す限り読むべきです。

九大の英語15カ年

英語は過去問にもがっつり取り組んでいました。理由は、九大の長文問題と要約問題になれるためです。

最近は出てないんですけど、以前は要約問題が2〜3年に1回出題されていました。東大の要約問題は授業や定期テストと、あとは模試とかで結構解いてたんで、慣れていたんですけど、九大の要約はややテイストが違います。

あと、リスニングですが、リスニングは学校で配られた教材がメインで、あとはニュース英語だけ自分で買って取り組んでいました。あまり話すことはないので割愛させてください。

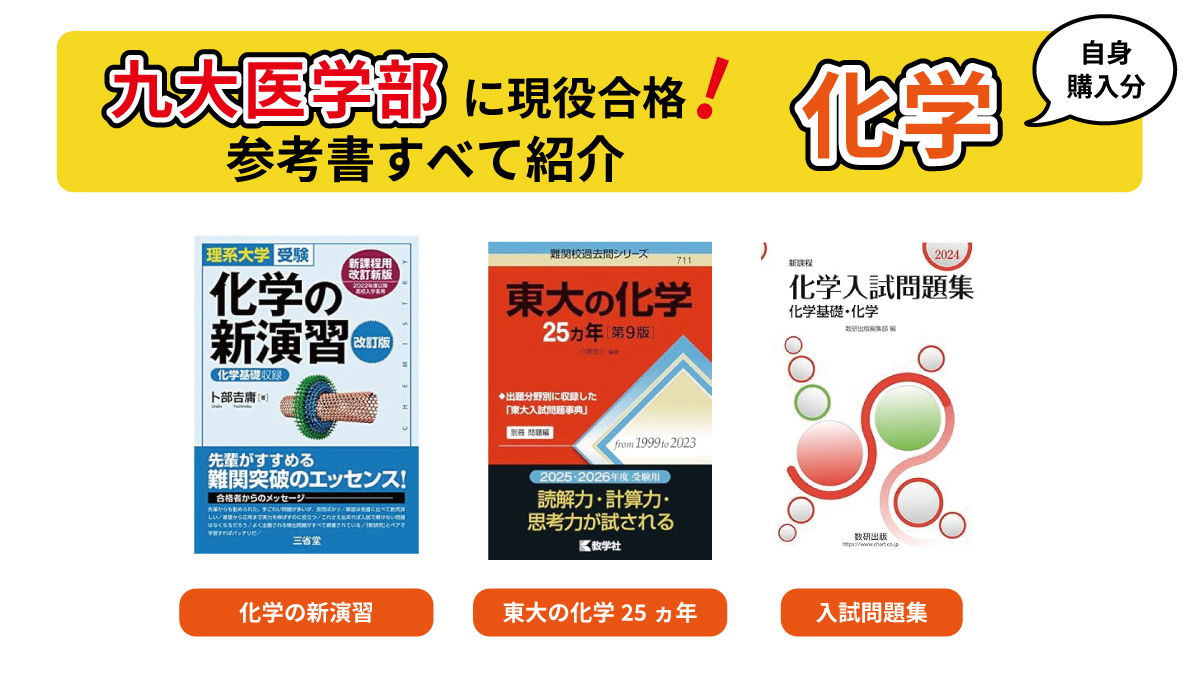

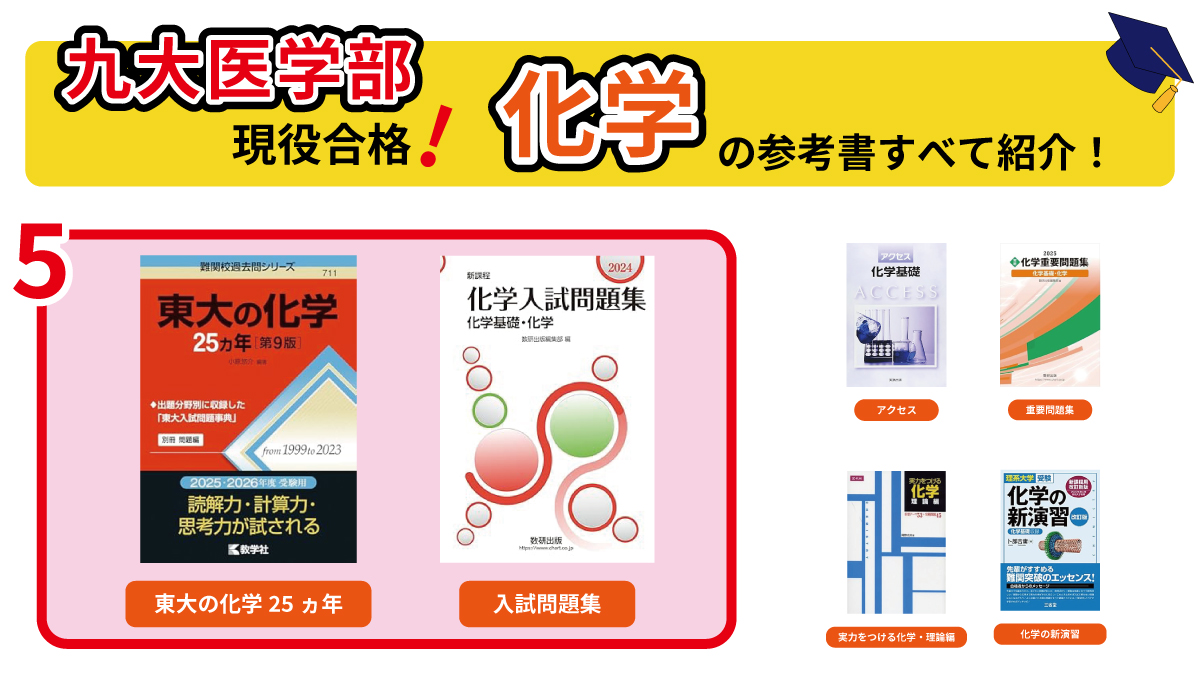

九大医学部合格までに使った化学の参考書

では次に化学の参考書を紹介していきます。

- アクセス

- 重要問題集

- 実力をつける化学・理論編

- 化学の新演習

- 東大の化学25ヵ年

- 入試問題集

私が取り組んだ化学の問題集はこんな感じ。

高校で配られた問題集

このうち学校で配られた問題集は3冊。

- アクセス

- 重要問題集

- 実力をつける化学・理論編

自分で買った問題集

残りの3冊は自分で取り組んだ問題集です。

- 化学の新演習

- 東大の化学25ヵ年

- 入試問題集

それでは1冊ずつ簡単に話していきます。

アクセス

高1と高2でメインに取り組んでいた問題集がアクセスです。アクセスはセミナーと同じような問題集です。基本的に、学校で習うたびに基本問題と発展問題を取り組んでいました。ほとんどの高校では、アクセスさえ取り組んでおけば定期テストは余裕ですし、模試でもある程度は点数が取れます。

とりあえず化学はアクセスに何回も何回も取り組みました。アクセスのおかげで定期テストは高得点が取れるようになり、化学が一番好きな科目になったのもアクセスのおかげです。

重要問題集

そして化学が大好きになった私は次の問題集に手を出します。先ほど、重要問題集は学校で配られると言いました。実はフライングして自分でも買っています。学校では高3の時に配られたのですが、自分で高1の夏休みに買いました。

高1の1学期に化学の勉強が大好きになり、夏休みの初日に買ったのが重要問題集。「化学はとりあえず重要問題集をやっておけ」と聞いたことがあったので、本屋に置いてあったので買いました。高1の夏休みに取り組み始めてからは、アクセスと並行して解いてました。

実力をつける化学・理論化学

そんな中、高2の夏休み前に学校で配られたのが、実力をつける化学の理論化学。もうね、これ神問題集でした。今となっては絶版になって買えないのですが、化学で1冊おすすめするとしたら間違いなくこれです。

私的には、重要問題集よりもおすすめです。なんでおすすめかというと、分野毎に問題の解法が整理されて載っています。なので、参考書兼問題集みたいなイメージですね。

これまでアクセスと重要問題集で徹底的に鍛えてきた理論化学の解法が整理できて、次のレベルに進めた気がします。理論化学にめちゃくちゃ強くなるので、手に入るなら取り組んで欲しいです。

化学の新演習

さて、アクセスと並行して重要問題集に取り組んできましたが、高2の冬に重要問題集が終わりました。次に取り組んだのが化学の新演習。取り組んだ理由は、「これをやっておけば大学受験は余裕」と聞いたからです。

高2の11月くらいから取り組み始めて、高3の駿台全国模試の前には終わっていたので、高3の5月いっぱいくらいまで取り組んでいました。九大を目指すのであれば、ここまではいらないかもしれません。ただ、化学はめちゃくちゃ強くなります。実際、高3の第一回駿台全国模試では化学の偏差値が90まで伸びました。

東大の化学25ヵ年+入試問題集

化学の新演習が終わった段階で、私の化学の勉強はほとんど終了します。高校の先生からも「化学はもうやらなくていいよ」と言われたので、あとは忘れないだけ。なので、残りの8ヶ月で取り組んだ問題集は2冊です。東大の化学25ヵ年と入試問題集。

選んだ理由としては、問題集だと問題が多すぎるなと思って東大の過去問を選びました。入試問題集は数学の授業で使っていたから選んだだけです。この期間に取り組む問題集は本当になんでもよくて、化学を忘れずに実力を維持できればなんでもよかったです。

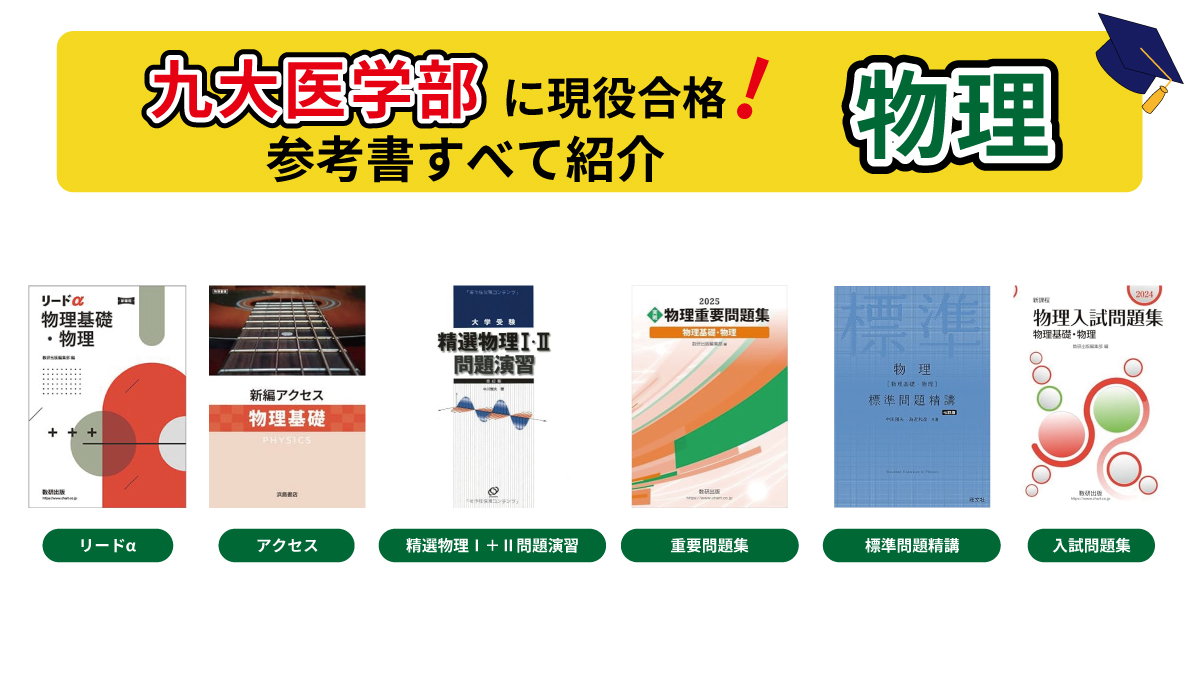

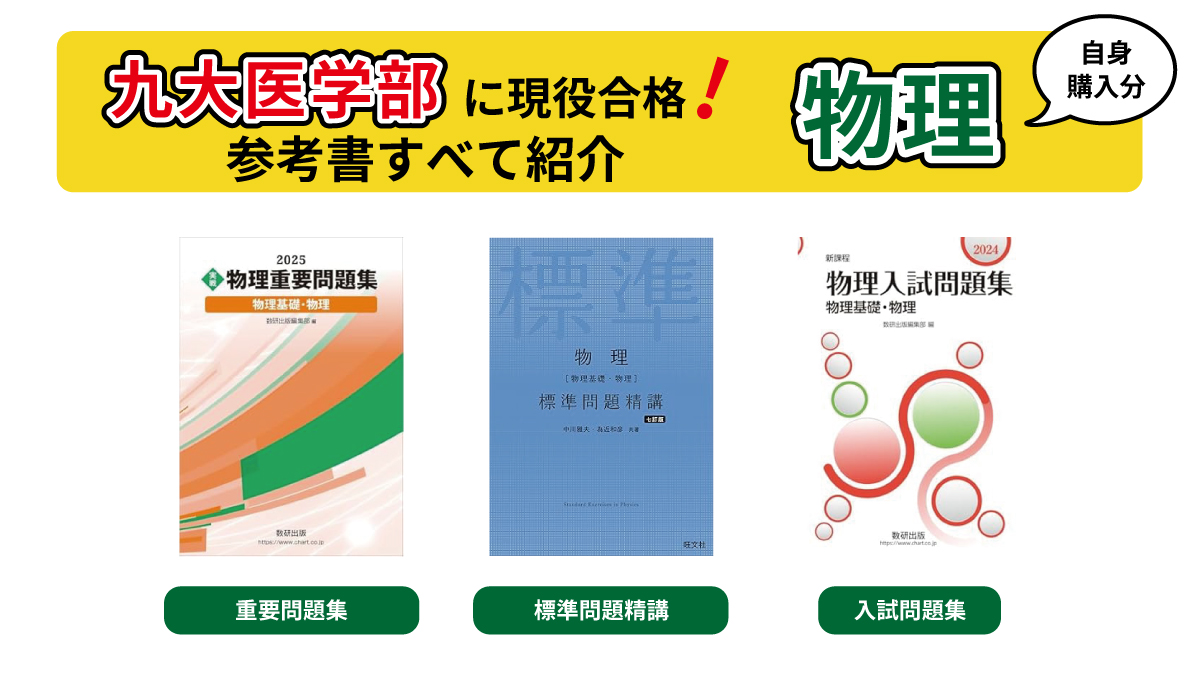

九大医学部合格までに使った物理の参考書

化学の参考書を紹介したので、物理の紹介もしておきます。

- リードα

- アクセス

- 精選物理Ⅰ+Ⅱ問題演習

- 重要問題集

- 標準問題精講

- 入試問題集

物理で取り組んだのはこんな感じです。ただ、物理はかなり記憶が曖昧です。

正直、物理が一番苦手だったんですよね。上の問題集は確実に取り組んだものです。もしかしたら他にも取り組んだものがあるかもしれません。

高校で配られた問題集

このうち学校で配られた問題集は3冊。

- リードα

- アクセス

- 精選物理Ⅰ+Ⅱ問題演習

自分で買った問題集

残りは自分で買って取り組んだ問題集になります。なお、重要問題集は化学と同じで、配られる前に自分で買って取り組み始めました。

- 重要問題集

- 標準問題精講

- 入試問題集

リードα+アクセス

物理は基本的にリードαとアクセスに取り組んでました。

どう考えても効率が悪い

冷静に考えると、この2冊に取り組むのっておかしいんですよね。

セミナーとリードα、そしてアクセスはかなり問題数が多い。なので、ほとんどの受験生はいずれか1冊に取り組むはずです。そして、1冊を仕上げるのにかなり苦労しているはず。2冊両方に取り組むのは確実に効率が悪いです。

ちなみに取り組んだ理由は高校で配られたから。確か、リードαが定期テスト用、アクセスが定期休みの課題用に配られました。

ただ、私は物理がかなり苦手だったので、定期テストに向けてリードαを仕上げる。そして余裕があればアクセスまで取り組んでいました。高1と高2の2学期まではリードαとアクセスにひたすら取り組んでいました。ただでさえラ・サールは進度が早いのに、ヘビーな2冊に取り組んでいたため、他の勉強をする余裕はなかったです。

リードαの発展問題はめっちゃ難しい

とりあえずリードαの発展問題がかなり難しく感じたのは覚えています。

生徒を指導していて思うんですが、リードαの基本問題と発展問題ってかなりレベルが離れている気がするんですよね。できれば、基本と発展の間に中間レベルを入れて欲しいです。そうすれば、物理が苦手な受験生もかなり減ると思います。実際、私もかなり苦労しました。

精選物理Ⅰ・Ⅱ問題演習

高2の2学期になるとテスト教材で、精選物理Ⅰ+Ⅱ問題演習が配られます。

ちなみにこれ、めちゃくちゃいい問題集。問題の解説だけでなく、問題の解き方が載っているので、解法が整理できます。下手に参考書に手を出すくらいなら、この問題集で解法がまとまっている箇所を読むくらいがおすすめ。もうね、超おすすめなんですけど、この問題集も絶版です。

実力をつける化学といい、私がめちゃくちゃいいと思った問題集に限ってなくなるのはなぜなんでしょう。

多分なんですけど、化学ってとりあえず重要問題集を買うじゃないですか。だから、他の問題集が売れない。これが理由じゃないかと密かに思っています。もしくは、私が参考書を選ぶセンスがないかのどちらかです。

テストに合わせて解いていたので、高2の2学期と3学期はこの問題集をぼちぼちやってました。

重要問題集

高1・2はアクセスとリードαに取り組んでましたが、高3になると重要問題集に取り組み始めます。重要問題集は高3の4月くらいに自分で買いました。確か、2学期に学校でも配られるんですけど、先に買って自分で始めた気がします。買った理由は化学の重要問題集にずっと取り組んでいたからです。

重要問題集に関しては特に感想はないんですが、九大を目指す場合はここが1つの指標だと思います。リードαやアクセスで身につけた解法を、重要問題集を通じて整理できてから一気に物理ができるようになる。

ちなみに、同じレベルに名問の森があります。私が名問の森の存在を知ったのは、高3の1月。東北大学医学部を目指すクラスメイトが朝早く学校で解いていたのを見かけたからです。もっと早く知っていれば、名問の森に手を出した気がします。とはいえ、どちらもいい問題集であることに間違いないので、好みで選ぶといいのではないでしょうか。

標準問題精講+入試問題集

高3の夏休み明けには重要問題集が終わり、その後に取り組んだ問題集が2冊。標準問題精講と入試問題集。

標準問題精講に取り組んだ理由は、難しめの問題に取り組んでおきたかったから。物理は本当に自信がなかったんですよね。本番で難しくなったらどうしようとずっと思ってました。なので、少しでも難しい問題に取り組んで不安を減らしたかった。そこで、学校の先生の勧めもあり、標準問題精講に取り組むことにしました。

いい問題集に間違いはありませんが、九大を目指す人にはいらないかなぁって感じです。これに取り組むくらいなら、重要問題集と名問の森の2冊に取り組んでもいいと思います。ただ、実力や思考力はめちゃくちゃつくし、初見の問題への対応力もつくので、他の科目との兼ね合いも考慮して余裕があれば取り組んでみるのもいいでしょう。

入試問題集を選んだのは、他の科目でも使ったから。入試までの最後の総復習として使っていました。

九大医学部合格までに使った現代文の参考書

古典はあまり覚えてないんですけど、現代文は覚えているんで紹介させてください。

- 現代文のアクセス発展編

- 必修編 現代文のトレーニング

- 得点奪取 現代文

- 記述編現代文のトレーニング

- その他配布されたワーク

センター試験しか受けてないのに、現代文はめちゃくちゃ勉強してるんですよね。 ちなみに、自分で買った問題集は必修編・現代文のトレーニングだけ。残りは学校で配られました。

おそらく、公立高校で東大を受ける人より現代文の勉強はしていると思います。もしかしたら東大文系を受験する人よりやってるかもしれません。

ちなみに、ラ・サールでは高3の時の授業が東大の過去問、京大の過去問、センター試験の過去問か模試のサイクルだったので、東大と京大の過去問も25年分ずつ解いてます。

結果から言うと、評論文はめちゃくちゃ得意。でも、小説は全然できませんでした。センター試験の模試で10点(50点)を取ったこともあります。解答を見ても納得できないことも多々ありました。

これは持論ですが、東大が2次試験で小説を出さないのは勉強に比例して成績が上がらないからだと思います。ということで、小説が全然取れなかったことを正当化させてください。

現代文のアクセス発展編

現代文のアクセス発展編は、取り組んでもいいと思います。共通テストに向けて現代文の基礎力を身につけることができます。

得点奪取 現代文・記述編現代文のトレーニング

ただ、得点奪取とか記述編・現代文のトレーニングはよほど余裕がない限り必要ありません。2冊とも100文字クラスの記述がバンバン出題されます。もちろん、記述力もあるに越したことはありません。ただ数学や理科、英語など勉強すべきことは無限にあると思います。すべての科目を勉強して余裕があるなと思ったら最後の最後に趣味程度に取り組んでください。

九大医学部合格までに使った地理の参考書

社会に関しては、地理選択でしたが、基本的に学校で配られた問題集しか取り組んでいません。あとは、高3の10月から地理が取れなさすぎて、共通テストの予想問題集に取り組んだ程度です。ということで、地理は学校から配られた教材+共通テストの過去問・予想問題集。

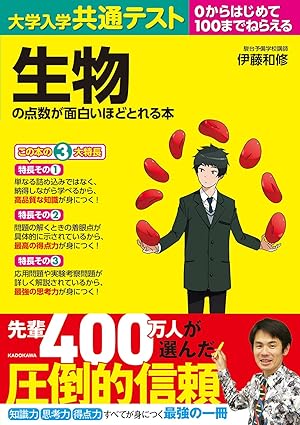

九大医学部合格までに使った生物の参考書

最後に生物の話をします。「物理と化学選択じゃないの?」と思われたかもしれません。

「3教科生物」という意味不明な制度

そうです。ただ、昔は3教科生物という意味不明な制度がありました。センター試験で生物を受験しないと九大医学部は受けられなかったわけです。なので、物理と化学に加えて生物も受験しないといけません。

ラ・サールでは、九大医学部志望の生徒のために高2から生物の補習が行われます。ただ、私は部活に行きたかったので1回も行ったことはありません。ちなみに自分で生物を勉強しようと一念発起するも、問題集を買っては合わなくてやめるというのを繰り返していました。問題集は15冊くらい買ったと思いますが、全く解いていません。

高3の4月に生物の勉強を諦め、ノー勉でセンター試験を受験することを決めます。センター試験の模試では毎回60点弱。ちなみに、なんで60点取れるのかというと高1では真面目に取り組んでいたからです。

最初のうちは60点でもまあ受かるかなと放置していたのですが、センター試験が近づくにつれて不安になります。そこで、3週間前から取り組むことにします。

生物の点数が面白いほどとれる本

ここで運命の本に出会いました。『生物の点数が面白いほどとれる本』という参考書です。

とりあえず読みやすさを最優先して買ったのがこれ。残りの3週間のうち1週間でめちゃくちゃ反復して読む。あとは、過去問なり予想問題集をめちゃくちゃ解いていました。

すると、本番は何点だったと思いますか?確か化学はまさかの1問ミスで96点だったんですけど、生物は97点だったんですよね。3年間がっつり勉強した化学を3週間しか勉強してない生物が上回ったわけです。もはや笑うしかありません。

私の時代はセンター試験の生物は範囲が狭かったからできた芸当でもあります。ただ、生物や社会など暗記+過去問演習で戦える科目は、こんな勉強でそこそこの点数は確保できます。数学や理科、そして英語は絶対に無理ですが・・・。

結果論を話すと、生物が0点でも九大医学部には受かっているのですが、生物が取れるようになったことで安心感は爆増しました。この1冊に最後の最後に巡り会えて本当によかった。社会や生物を共通テストだけ受ける場合は、このシリーズはおすすめです。

余裕で九大医学部合格の成績紹介

では、参考書を紹介したついでに成績もちょっと話しておきます。「このくらい参考書やったらどれくらいの成績が取れるの?」と思われているはずです。全ての成績を見せるのは時間がかかるので、九大模試を見せておきます。このブログを見てくれている人が九大志望の人ばかりだと思うので。

九大模試は余裕のA判定

こちらが高3の九大実践模試。そこそこ余裕でA判定を取れていて、順位が医学部医学科で3位でした。基本的に医学部医学科は他の学部よりずば抜けてレベルが高いので、全体でも3位です。河合塾九大オープンも成績表はなかったのですが、似たような感じです。

めちゃくちゃいいというわけではないかもしれませんが、附設に高校受験で落ちたことを考えるとかなり成長したと思います。確か、この九大実践は現役だと1位。九大オープンも現役内だと2位でした。

こなした問題集の数=成績

高校3年間で勉強に取り組んで、そして高校生を指導する中で思うのは、やっぱり演習量が大事だなということです。

基本的に毎日1時間しか勉強しない人は、4時間勉強する人には勝てません。問題集に関しても、1冊だけしかしない人より3冊取り組んだ人の方が成績はいいでしょう。もちろん、適当なやり方で何冊もこなすのはよくないです。ただ、こなした問題集の数=成績というのは、あながち間違ってないと思います。

九大医学部合格までに使った参考書まとめ

今回は『九大医学部合格までに使った参考書』を紹介してきました。全部紹介すると言っておきながら、忘れているのもあって紹介できないものがありました。申し訳ありません。英語長文でかなりの数を稼いでいますが、全部で100冊以上は取り組んだはずです。「受かるためにはこのくらいやらないといけないのか」と思ってもらえると嬉しいです。

ただ、注意があります。今回紹介した参考書は、私が取り組んだものであっておすすめの教材ではありません。今振り返ると、これはやらない方がよかったと思うものもあります。また、私に合った参考書があなたにも合ってるとは限りません。

ですので、「この参考書を全部やるのか」と信じるのではなく、参考程度にしてもらえると嬉しいです。