【90%以上の九大受験生が知らない】九州大学が難しい理由7選

この記事でわかること

- 九大が難しい理由

- あなたが九大に受かるための考え方

「このまま頑張ってたら九大は受かるでしょ!」

なんて気楽に考えていませんか?

はっきり言って、あなたはこのままでは九大に落ちる。「九大は難しい」と頭では理解していても、本当の意味で理解できていますか?

九大がなぜ難しいのかが分かっていれば、油断することはないはず。「九大は難しい」となんとなく分かってるだけなので、油断して不合格になるわけです。

ということで、今回は『九大が難しい7つの理由』についてお話しします。

話す目的は1つ!あなたの油断を徹底的に取り除き、九大に受かってもらうためです。

なぜ九大が難しい理由を伝えたいのか?

本題に入る前に、改めてこの話をする目的をお伝えします。

九大受験生を見ていると思いますが、「ちゃんと勉強したら受かるのに・・・」と残念な人が多い。しかも、心の中に油断があり勉強に全力を注いでない場合がほとんどです。

気持ちは分からなくはありません。特に高校生は、九大受験なんて経験していないから実際の難易度が分からないのは当たり前。塾の大学生講師に聞いても「今のまま頑張ったら受かるよ」なんて当たり障りのない答えしかもらえない。

つまり、あなたは悪くない。

でも、今のままでは合格できない。だからこそ、『九大が難しい7つの理由』を聞くことで気持ちを引き締めて欲しい。この記事を読み終わる頃には、あなたの九大合格の可能性はきっと上がっているはずです。

九大が難しい7つの理由

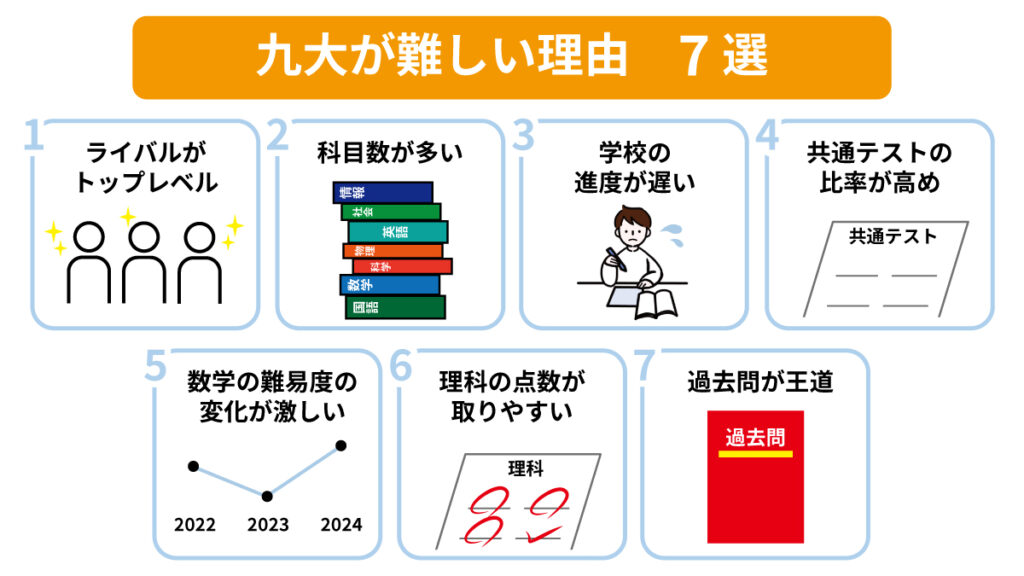

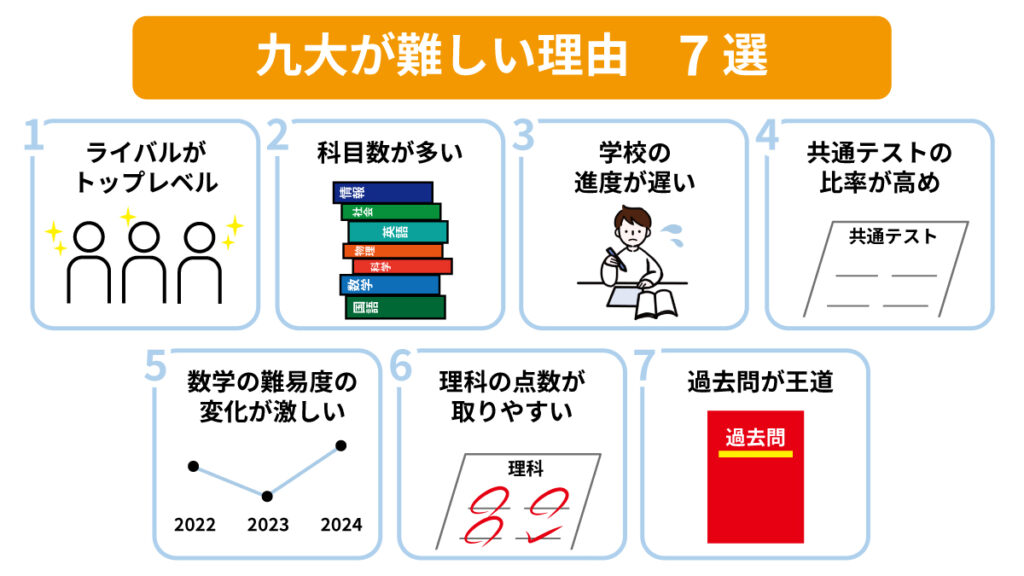

では、『九大が難しい7つの理由』について話していきます。今回お伝えする7つの理由はこんな感じ。

- ライバルがトップレベル

- 科目数が多い

- 学校の進度が遅い

- 共通テストの比率が高め

- 数学の難易度の変化が激しい

- 理科の点数が取りやすい

- 過去問が王道

九大が難しい理由①

ライバルがトップレベル

九州大学が難しい理由の1つ目は、ライバルがトップレベルであること。大学受験は相対評価。当たり前ですが、定員に入らなければ合格はありません。つまり、ライバルのレベルが高ければ難しいということ。

ライバルはトップクラスの高校生

では、九大を目指しているのはどういった人たちでしょうか?あくまで体感ですが、九州でハイレベルの高校に通うほとんどの人が「とりあえず九大に行きたい」と思っています。

ということは、ライバルは九州でトップクラスの高校生。この中で合格枠を勝ち取らなければいけません。当然ですが、この戦いに勝つのは簡単ではありません。

九大に合格者が多い福岡高校や筑紫丘。こういった高校に通うのは、学区の中でもトップクラスの生徒たち。そんなトップレベルの生徒が集まった集団でも上位20〜30%の生徒たちしか九大の現役合格を掴むことはできません。もちろん、他の高校では合格者はもっと少なくなります。

トップクラスの集団で勝つ難しさ

上位20〜30%と聞いて、「意外と簡単かも」って思いませんでしたか?思ったならあなたは重症です。このレベルの高校に通う生徒ってそこそこ頭がいいんですよ。公立中学校で上位20〜30%の成績を取るのとはわけが違います。

公立中学校でずっと2位や3位を取っていた生徒ですら、高校になると下位に成り下がる。そんな現実を死ぬほど見てきました。ずっと頭がいいと褒められてきた人が平均点すら取れない。築き上げてきたプライドがズタズタにされる人も少なくない。

でも、冷静に考えたらこんなの当たり前。あなたと同じレベルの生徒が集まっているわけですから、勉強をしないと成績はどんどん落ちていきます。授業を受けているだけで上位をキープできるような集団ではありません。

自分と同じレベルもしくは自分よりレベルが高い集団。そんな中で上位を勝ち取らないといけない。このことは絶対に覚えておいてください。

九大が難しい理由②

科目数が多い

九州大学が難しい理由の2つ目は、科目数が多いこと。

九大受験で必要な科目数

理系の場合を考えると、

| 共通テスト | 国語(現代文+古典)、数学ⅠA、数学ⅡBC、化学と物理(もしくは生物)。 英語はリーディングとリスニング、そして社会と情報です。 |

|---|---|

| 2次試験 | 数学と英語と理科だけですがハイレベルまで仕上げないといけません。 |

科目がめちゃくちゃ多い。しかも、科目によっては難しいレベルまで仕上げないといけない。これが九大が難しい理由です。

科目数が多いと大変な本当の理由

科目数が多いと勉強は大変ですよね?科目数が多い方が勉強は楽だと思う人はいないはず。でもね、本当の意味で大変さを理解できている受験生はかなり少ない。だからこそ、ほとんどの受験生が油断して自滅していくわけです。

ちょっと考えてみて欲しいのですが、英語と国語、社会1科目で受験できる私立の勉強はシンプル。毎日3科目を勉強していれば大丈夫。特に考えることなくがむしゃらに勉強すれば大丈夫です。

ただ、九大のように科目数が多い場合は単純ではありません。

1つ質問ですが、あなたは毎日全ての科目を勉強できる余裕はありますか?おそらくないですよね。

仮に勉強するとしても1科目30分とか割ける時間がかなり短くなるはずです。1科目30分って何ができますか?暗記科目ならまだしも数学なんて1〜2題解いて終わり。入試問題なら1題すら終わらないかもしれません。

要は、1日で全科目を勉強することはできない。もちろん、めちゃくちゃ勉強時間を確保できる場合は可能かもしれません。ただ、ほとんどの人は全科目を勉強することで学習効率が悪くなるでしょう。

計画的な勉強が不可欠になる

その結果、勉強のマネジメントをすることになります。「今日は数学と物理。明日は英語と化学」みたいな感じで。そして、全科目を必要に応じてバランスよくこなさないといけない。

これがなかなか難しい。「気がつけば今日は数学だけやってた」なんて経験はありませんか?

たくさんの科目をバランスよく勉強するって意外と難しいんですよね。計画的に考えるのが苦手な場合は特に難しいでしょう。意外と知られていませんが、科目数が多いというのも、九大を難しくしている理由です。

九大が難しい理由③

学校の進度が遅い

九州大学が難しい理由の3つ目は、学校の進度が遅いこと。特に公立高校や中堅私立高校に当てはまります。

補講があるのに進度が遅い謎の現象

九州の高校は本当に進度が遅い。関東の高校は進度は遅くても「塾に通ってね」というスタンスなのでまだ許せます。朝や放課後に補講をやって、定期休みも補講を実施。これで進度が遅いのが本当に理解できません。

この前、生徒から相談されましたが、高校で理科が習い終わるのが高3の11月。九大入試が2月だから残された期間は3ヶ月。一体いつ演習をしろというのでしょうか?

さて、学校の進度が遅いのも九大合格を難しくしている原因です。もちろん、自分で勉強の必要性を感じて塾や予備校を探せば?と言われたらそこまでです。

学校を信じた結果起こる悲劇

ただ、「学校の勉強を頑張ったら大丈夫」という言葉を信じて勉強に取り組んだら大事件が起こります。私が相談に乗った生徒の高校では物理で研究ノートが配られています。ということは、学校の授業とテスト勉強だけをしていたら、高3の11月に研究ノートしか終わってないという瀕死状態になるわけです。

というか、ここまできたら可哀想。学校を信じて頑張ってきた生徒が報われません。

九大が難しい理由④

共通テストの比率がそこそこ高い

九州大学が難しい理由の4つ目は、共通テストの比率がそこそこ高いこと。九大は旧帝大の中では共通テストの比率が高くなっています。地方大学よりは低いですが、同じレベルの大学と比べるとやや共通テストの比率が高い。

共通テストも無視できない

そして、共通テストの比率が『そこそこ』高いというのが曲者です。

共通テストと2次試験のどちらかだけを勉強するわけにはいきません。共通テストで足切りとまではいかないまでも、ボーダーを大幅に下回る点数を取ったら終わり。2次試験で逆転の可能性がゼロになります。つまり、(理系の場合は)国語や社会もバカにはできないわけです。

実際、国語や社会が悪すぎて九大から熊大や広大に変える生徒はいます。せっかく九大を目指して頑張ってきたのにもったいないですよね。

科目数が増えて勉強が大変になる

科目数が多いことと被りますが、数学や理科、英語を勉強しながら国語や社会の勉強もする。これは意外と大変です。

「先生たちは、国語や社会もやらないといけないよ!」と気軽に言いますが、受験生にとってはめちゃくちゃ大変。簡単そうに聞こえるが、やってみるとかなり負担が増えることになります。

数学と英語で手一杯だから理科に回す時間すらない。そこに国語や社会が増えるもんなら、もはや絶望です。たくさんの科目に取り組まないといけないので、学習計画の管理も大変です。

共通テストレベルも地味に高い

「国語や社会はたかが共通テストレベルだから大したことない」なんて人がいますが、そんなことはありません。勉強はゼロから始めるのが一番大変。

だからこそ、共通テストレベルまであげるのも地味に大変です。決して簡単ではありません。実際、『たかが共通テストレベル』に到達しない受験生はかなり多いですから。

ちなみに、数学は共通テストと2次試験で対策が変わります。共通テストで点数を取るためにはⅠAⅡBCの全範囲を満遍なく学んだ上で対策が必須。一方、2次試験では数学ⅢCや整数など頻出単元をかなり深くまで勉強する必要があります。同じ科目ではあるものの、負担は2倍です。

九大が難しい理由⑤

数学の難易度の変化が激しい

九州大学が難しい理由の5つ目は、数学の難易度の変化が激しいこと。

九大の数学は難易度がめちゃくちゃ

これは最近の話なんですが、九大は数学の難易度の変化が激しい。2022年や2023年に史上最高難易度を更新したかと思うと、2025年は過去一簡単レベルの出題。

直、次の年にどのくらいのレベルが出題されるかが予想できません。

つまり、九大合格に向けて数学をどこまで勉強すればいいか線引きが難しいわけです。

「どんなレベルでも対応できる力をつけたらいい」と言われたらその通りでしょう。でも、こんなのは机上の空論です。

数学は一番時間がかかる。完成までの時間でいうと、英語や理科の3倍は余裕でかかります。だからこそ、3年間という限られた時間で合格を目指すなら線引きも大事になります。

勉強の目安が分からない

でも、どこまで勉強したらいいか把握できない。これが問題です。

2025年のレベルを想定するなら、そこまで時間をかける必要はありません。最悪、青チャートを仕上げる。そしてそれ以外の時間は英語や理科に回す。一方、2023年のレベルを想定するならできる限り全ての時間を数学に捧げる必要があります。

はっきり言って、今は九大の対策が一番しにくい時かもしれません。理由としては、難易度が読めないから。まだね、めちゃくちゃ高い難易度で統一してくれた方が楽です。

当たり前のことを言いますが、数学に時間を割いたら英語や理科の点数は伸びなくなる。だからこそ、数学の難易度が読めないことが九大を難しくしています。

九大が難しい理由⑥

理科の点数が取りやすい

九州大学が難しい理由の6つ目は、理科の点数が取りやすいこと。これを聞くと「え、むしろ簡単そうじゃん」と驚かれるかもしれません。

そうなんです!理科の点数が取りやすいというのは九大合格にとってプラスに働くはず。でも、このことを知らない人が多い。そして知らない人は数学や英語に時間をかけすぎて理科を疎かにする。

その結果、点数が取りやすいはずの理科で点数が取れずに落ちてしまうわけです。

九大が難しい理由⑦

過去問が王道

九州大学が難しい最後の理由は、過去問が王道であること。九大の入試問題は癖もなく、いい問題が多い。はっきり言って、出題形式に慣れなくても実力があれば点数がしっかり取れます。

しかし、裏を返せば慣れだけは点数が取れないということ。実力がなければ、小手先のテクニックだけで点数を取ることはできません。

例えば、英語では長文読解と自由英作文が出題されます。長文読解は長文を読んで和訳や内容を説明させる問題がメイン。英語が訳せて長文の内容がしっかり理解できているかという純粋な英語力が問われます。

理科も同じです。難しい問題はありますが、気を衒った問題はありません。過去問演習も5年分程度で十分。あとは、どれだけ実力をつけるかが勝負になります。

過去問をたくさん解いたり、テクニックを身につけることで逆転することができない。この事実が九州大学を難しくしています。

九大が難しい理由まとめ

今回は、『九州大学が難しい7つの理由』について話してきました。いかがでしたか?

最後に7つの理由をまとめておきます。

- ライバルがトップレベル

- 科目数が多い

- 学校の進度が遅い

- 共通テストの比率が高め

- 数学の難易度の変化が激しい

- 理科の点数が取りやすい

- 過去問が王道

『九州大学は難しい』

まずはこの事実を理由と一緒に再認識しましょう。これが、あなたの九大合格への第一歩。

難しいと分かれば全力で勉強に取り組むはず。きっと、明日からのあなたは今日までのあなたとは別人になっていることでしょう。