【間違えたら不合格!】九大に受かるために高3ですべきこと9選

この記事でわかること

- 九大に受かるために高3ですべきこと

「九大に受かるためにあと1年で何をしたらいいの?」

あなたのこの悩みを200%解決する記事を書きました。

分かっているとは思いますが、『たった1年で九大に受かる』のはかなり難しい。成績次第ではすでに可能性が残されてないかもしれません。

ただ、あなたが九大に受かる可能性を最大にできる、といったらどうですか?今回は、『九大で受かるために高3ですべきこと』を包み隠さずにお話しします。

その結果、あなたの九大合格の可能性は最大になる。これは間違いないと断言できます。

「九大に絶対に受かりたい」ならほんの少しも見逃してはだめ。集中してご覧ください。

九大に受かるために高3で大事なこと

本題に入る前に大事な話をさせてください。あなたが思っているより高3はあっという間に終わります。つまり、あなたに残されている時間は少ない。

周りのライバルは死ぬ気で勉強する

想像してほしいのですが、高3になるとライバルも死ぬ気で勉強します。

1日10時間は当たり前。人によっては、1日12時間や14時間勉強する人も珍しくはありません。

つまり、あなたがめちゃくちゃ頑張っても追いつくのは難しい。ちょっとでもサボってしまったら、簡単に置いていかれる。これが高3の厳しい九大受験の世界です。

と言うのは、ちょっと考えるとわかることだと思います。でも本当の意味で理解している受験生は少ない。だからこそ、高3になっても適当に勉強する受験生が多い。

多くの九大受験生が、適当に勉強するせいで、全然逆転できない。その結果、九大にももちろん不合格。こんな残酷な現実を数多く見てきました。

九大合格に直結することだけ勉強する

いいですか。この1年間で逆転して九大に受かりたいなら、本当に大事なことだけを取り組む必要があります。

すべての勉強はできないし、悩んでる時間も当然ない。あなたが九大に受かるために、本当に必要なことだけにすべての時間を捧げる。これがあなたが九大に受かるための必要最低条件です。

ここでは、あなたがこの1年間で九大に受かるために必要なことだけを話します。九大に受かるために優先順位がめちゃくちゃ高い内容だけ。正直、余裕がない場合は今回話すことだけ取り組んでください。

これが、あなたが九大に合格するために最も可能性の高い方法です。

ちなみに今回は理系向けの話です。では本題に入っていきます。

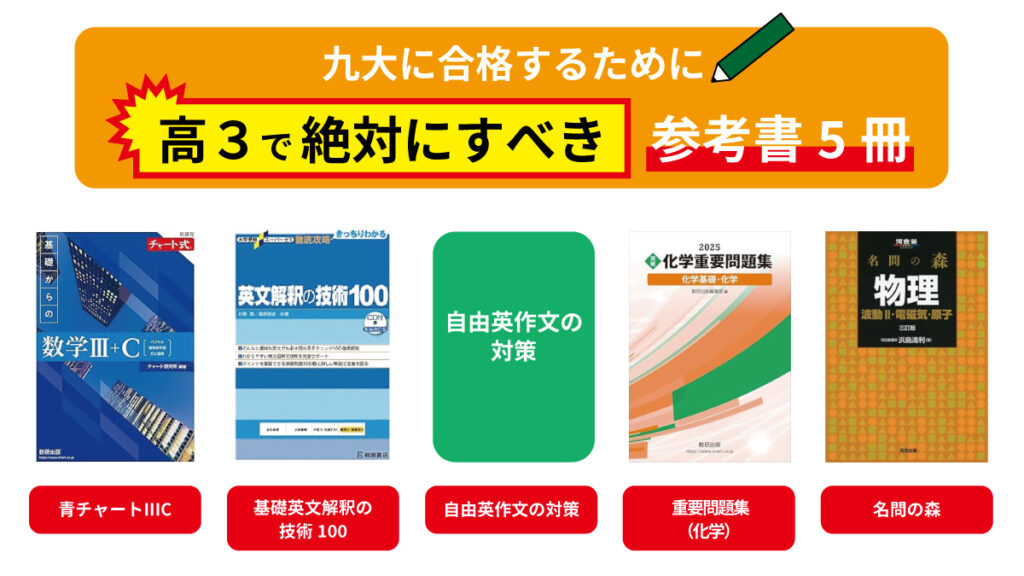

九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書

では本題に入っていきましょう。まずは、九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書からです。絶対に終わらせたい参考書は5冊。

- 青チャートⅢC

- 基礎英文解釈の技術100

- 自由英作文の対策

- 重要問題集(化学)

- 名問の森

この5つはあなたが九大に受かるのに必須。1つでも取り組まなかったら不合格確定。こう断言できるほど九大合格に直結する勉強です。

では1冊ずつ、具体的に話していきます。

① 青チャートⅢC

九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書の1冊目は、青チャートⅢCです。

数学ⅢCは九大理系数学の生命線

とりあえず数学はⅢCの対策が必須。九大の理系数学が攻略できるかどうかはⅢCの完成度にかかっています。数学ⅢCは九大理系数学の生命線。

だからこそ気合入れて対策をする必要がある。

そこでオススメなのが青チャートⅢC。まずはこれを完璧に終わらせてください。

最悪ね、基礎問題精講など薄い問題集でもいいですが、できれば青チャートに取り組んでほしい。というのも数学ⅢCは計算が命。問題数をどれだけこなしたかどうかで学力が決まります。だからこそ青チャートを使ってたくさんの練習量をこなしてほしい。

確かにね、めちゃくちゃ分厚い問題集です。高3の10月から始めようと思ったら確かに微妙です。なので、時期によって取り組むかどうかは変わる。ただ、基本的に青チャートⅢCが第一選択肢になるでしょう。青チャートⅢCに取り組むことが、九大理系数学を攻略する上での第一歩です。

青チャートをサボった未来

数学ⅢCの青チャートをサボるとどうなるか。まず計算が遅くなる。数学ⅢCなんて、ほとんどの問題で計算力が要求されます。

積分なんて計算だけできれば解ける入試問題も珍しくありません。実際、九大でも積分の計算力だけ問われている入試問題が過去に出題されたことがあります。

さらに計算力がないと問題演習をする際の効率も悪い。数学ⅢCを最速で極めようと思うなら、計算力を徹底的に鍛えて典型問題をたくさん取り組む。これが1番効率の良い勉強です。だからこそ、青チャートで計算力を鍛えて欲しい。

考えて欲しいのですが、計算力があるライバルは問題を1問解くのに10分かかる。一方、計算が遅いあなたは計算で戸惑うので1問あたり20分かかる。勉強を頑張っているのに、ただ差をつけられるだけ。悲しくないですか?

ⅠAⅡBの青チャートは優先度は低め

ⅠAⅡBに関してはチャートが終わってないとヤバいかもしれません。ただ、ⅠAⅡBは最悪チャート飛ばしても大丈夫です。

時間がないなら共通テスト対策をするだけで大丈夫。ただ、理系数学の生命線であるⅢCは青チャートから取り組むべき。

高3の10月くらいまでにチャートを終わらせて、そこから入試問題演習に入っていく。これが高3から数学の勉強する際の最短ルートです。

② 基礎英文解釈の技術100

九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書の2冊目は、基礎英文解釈の技術100です。

九大英語は長文読解の出来で決まる

九大の英語は長文読解が6割。長文読解の出来で九大の合否が決まります。

では、九大の長文読解ではどのような問題が出題されるのか?まず九大の英語は和訳ができないと話になりません。「〇〇はどういうことなのか説明せよ」といった内容説明問題も、該当箇所を探したあとは正確に和訳することができるか。つまり、和訳の完成度で九大の英語の点数が決まるといっても過言ではありません。

焦らずに英文解釈から丁寧に!

では、和訳を鍛えるには何をすればいいのか?英文解釈に取り組みましょう。

勘違いしている人が多いのですが、いきなり長文読解に取り組んではだめ。読める英文は読めるし、読めない英文は読めない。要は、和訳の力はあまり成長しません。

まずは英文一文一文と向き合って正確な和訳を作れるようになる。長文なんて英文の寄せ集めなので、一文一文を正確に訳せたら読めるようになります。

九大英語の生命線は和訳。つまり、九大英語を攻略するためには英文解釈を鍛え上げる必要があります。

確かに、「早く長文を読まないと!」と焦る気持ちは分かります。でも、いきなり英語長文に取り組んでも時間の無駄。長文に慣れることで4〜5点だけ点数が上がるだけ。あなたが九大レベルまで大きな成長を遂げることはないでしょう。

いいですか。一見遠回りに思えるかもしれません。「こんなちまちまと英文を読んでいて大丈夫かよ」と思うこともあるでしょう。でもね、英文解釈を鍛えることが九大英語で最高点を取ることにつながる。遠回りに思えるかもしれませんが、私の言葉を信じて最後まで頑張ってもらえると嬉しいです。

③ 自由英作文の対策

参考書ではないですが、九大に合格するために絶対にすべきことの3つ目は、自由英作文の対策です。

勘違いしている人が多いですが、自由英作文は「とりあえず何か書けば点数がもらえる」なんてことはありません。

よくよく考えたら分かるのですが、そんな問題が難関大である九大入試に出題されるわけないですよね。勉強せずに何か書いたら点数がもらえるなら試験として機能していない。

大学入試は誰が優れているかを判断する試験。勉強しないで全員が点数がもらえる問題なんて出題されません。

つまり、自由英作文ではライバルより優れている必要がある。周りの九大受験生より優れた内容を考え、正確な英語で表現することができる。これが問われています。

だからこそ自由英作文も対策は必須。欲を言えば、和文英訳から丁寧に勉強を始めたいところ。でも、高校3年生だしそんな時間はないでしょう。いきなり自由英作文の対策を始めましょう。

④ 重要問題集(化学)

九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書の2冊目は、化学の重要問題集です。

九大合格の生命線は理科

数学と英語ばかりになる受験生が多いですが、理科を舐めてはだめ。配点は数学と同じだし、点数は数学よりも取りやすい。はっきりいって、九大理系の生命線は理科です。数学と同じくらいには最低でも力を入れましょう。

理科で確実に高得点を取る。これが九大理系に安定して合格するためのポイントです。

重要問題集が九大合格の目安

まず化学ですが、おすすめの参考書が重要問題集。重要問題集を完成させることができるかが九大の合否を決めます。小難しいことは何も考えなくて大丈夫。まずは、重要問題集1冊を完璧にすることだけを考えて全力で取り組みましょう。

ポイントは、理論化学と有機化学。理論化学と有機化学をどれだけ早く完成させることができるか。これが九大化学攻略の生命線です。

重要問題集はA問題とB問題に分かれており、「A問題だけでいいですか?」と聞かれることがあります。絶対にだめ。A問題だけでは九大合格は厳しい。絶対にB問題まで取り組みましょう。

日でも早く取り組む

あなたに九大化学を攻略する秘訣をお伝えします。大事なことは、1日でも早く重要問題集に取り組むこと。

学校ですべての単元が習い終わってからでは遅い。授業が終わるのを待ってから、重要問題集を始めるのでは間に合いません。今すぐに取り組んでください。

そして、1日でも早くA問題を終わらせる。終わったらB問題に取り組んでいく。

そもそもね、共通テストの化学ですらめちゃくちゃ難しい。共通テストの化学は全科目の中でずば抜けて難しく、地方の国立大の化学の2倍も3倍も難しいです。重要問題集のA問題だけでは高得点は厳しい。B問題まで仕上げてなんとかってレベルです。

九大入試本番までではなく、共通テストの段階で仕上げておかないといけないので一刻でも早く取り組みましょう。

⑤ 名問の森

九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書の5冊目は、名問の森です。物理の問題集です。

ちなみに、良問の風が終わっていない場合は良問の風から取り組みましょう。もちろん、最終的には名問の森まで完成させないといけません。

ただ、いきなり名問の森に取り組んでも難しい。まずは良問の風から丁寧に取り組みましょう。飛ばして名問の森に進んでも逆に効率が悪くなります。

名問の森を避けてはだめ

九大受験生を見ていると、「良問の風で九大に受かる」と思っている人がいます。話を聞くと「良問の風を仕上げたら大丈夫!」と学校の先生に言われるそうです。こんなのに騙されてはだめ。

良問の風なんてほとんどの九大受験生が取り組んでいます。ということは、良問の風だけやっても九大には受からない。簡単なことです。

実際、九大の物理の問題を解くとわかりますが、良問の風だけでは厳しい。名問の森まで取り組む必要があります。

名問の森が九大合格の目安

名問の森まで仕上げることができるか。これが九大合格の1つの目安になります。

はっきりいって、名問の森に取り組むのはかなり大変。一気に難易度が上がるので、心が折れる人もいます。それでもなんとか食らいついて欲しい。

最初は答えを覚える感じでもいいと思います。答えを覚えている間に少しずつだけど解けるようになる。この感覚を大事にしてください。

ほんの少しずつ、物理を九大レベルの水準まであげていく。これが九大合格への第一歩になります。

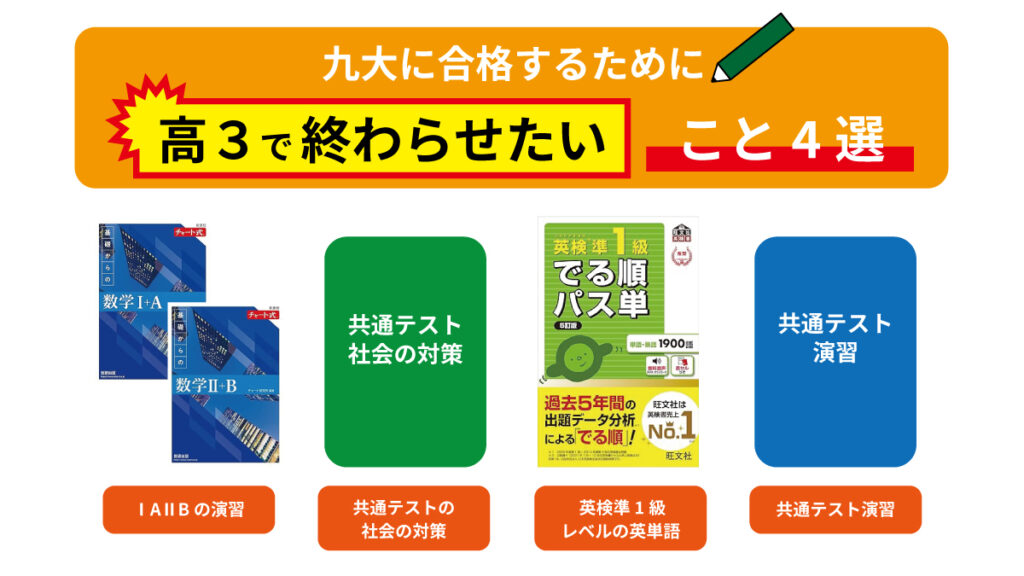

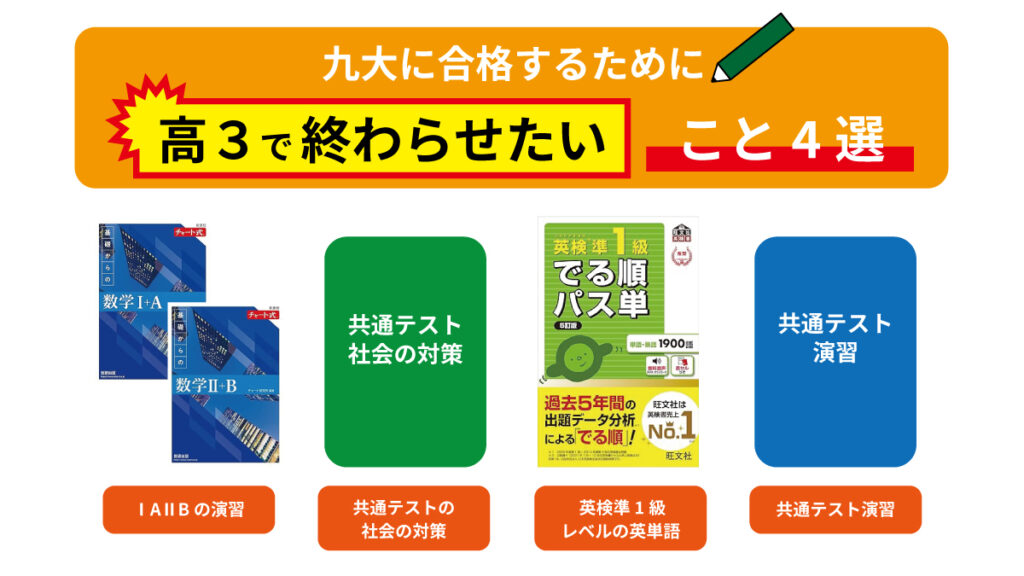

九大に合格するために高3で終わらせたい参考書

ここまで、九大に合格するために高3で絶対にすべき参考書について話してきました。優先度は高いですが、この5冊だけをやっても九大に受かるわけではありません。高3ですべきことなんて無限にあります。そのうち、特に優先度が高いものを紹介しただけ。

そこで「この5冊は終わりそうだけど他に何をやったらいいの」と聞いてくるであろうあなたのために次に取り組みたい参考書も話しておきます。

この5冊が終わった上で、九大に合格するために取り組みたい参考書(こと)は4つ。

- ⅠAⅡBの演習

- 共通テストの社会の対策

- 英検準1級レベルの英単語

- 共通テスト演習

では1つずつ詳しく話していきます。

① ⅠAⅡBの演習

九大に合格するために高3で取り組みたいことの1つ目は、ⅠAⅡBの演習です。

ⅠAⅡBは無視していいわけではない

九大理系数学の生命線は数学ⅢCと言いましたが、ⅠAⅡBも大事。ⅢCを早めに終わらせて積極的に取り組んでいきたいところです。

そもそも、共通テストはⅠAⅡBがメイン。ⅢCをどれだけ勉強しても、ⅠAⅡBが疎かになっていれば点数は取れません。その結果、「共通テストで点数が足らずに九大を受けられない」という悲しい未来が待っています。

ⅠAⅡBは共通テスト対策だけでもOK!

また、九大の2次試験でもⅠAⅡBは全く出題されないわけでない。場合の数・確率や整数、ベクトルは頻出です。ですので、時間がない場合はこれらの単元だけを重点的に対策するのもおすすめです。

では、具体的に何をすればいいのか考えていきましょう。もちろん、時間が許すのであれば青チャートがおすすめ。ただ、高3からⅠAⅡBの青チャートに取り組むのは現実的ではありません。例題すら解き終わらないでしょう。

なので、よほど時間に余裕がある場合以外はチャートはおすすめしません。状況にもよりますが、いきなり共通テストの過去問に取り組んでもいいと思います。1年分を解くだけでも全範囲を復習できますし、勉強効率はよくておすすめです。

おすすめの問題集としては、『理系数学の良問プラチカⅠAⅡBC』あたりでしょうか。問題数は多いですが、『大学への数学 新数学スタンダード演習』もおすすめです。

② 共通テストの社会の対策

九大に合格するために高3で取り組みたいことの2つ目は、共通テストの社会の対策です。

理系の場合は社会の対策は疎かになりがちだし、その気持ちはめちゃくちゃ分かります。また、社会は後回しにするという戦略も間違ってはいません。

ただ、共通テストの社会は勉強量に対して点数が上がりやすいのも事実。数学も社会も同じ1点です。もちろん、2次試験でも出題される数学で点数を稼ぐ方が効率がいい。ただ、「数学が苦手」「共通テストの理科の点数が上がらない」なら社会で点数を取るのも立派な戦略です。

ただし、1つだけ注意してください。共通テストの社会の対策はあくまで優先度は低め。2次試験にもつながる数学や英語、そして理科を優先的にするのが基本です。

③ 英検準1級レベルの英単語

九大に合格するために高3で取り組みたいことの3つ目は、英検準1級レベルの英単語帳です。『出る順パス単 準1級』などがおすすめ。

安定して高得点が取れる秘訣

理由としては、九大英語で安定して高得点を取れるようにするため。このレベルまで取り組むことができれば、九大の英語長文で分からない英単語はほとんど出てきません。一気に読みやすくなり、英語の点数も一気に上がります。

考えてみて欲しいのですが、英語長文を読んでいて知らない英単語が出てくると読みにくくないですか?「この英単語ってどんな意味だろう」と意味を推測することで無駄な時間がかかる。「この英単語が分からないから何言ってるか分からない」と本文の内容が分からない。こんな経験ってありませんか?

英単語が1語がたった英単語が分からないだけでも、受験生への影響はかなり大きい。だからこそ、私は出題される英単語はすべて暗記すべきだ考えます。そのために必要なのが英検準1級レベル。英検準1級レベルまで完成させることができれば、九大レベルで分からない英単語はなくなる。

余裕がある場合は、このレベルまで取り組むのがおすすめ。

英単語の勉強はコスパ最強

そもそも英単語ってめちゃくちゃコスパいいですよ。和訳問題で分からない英単語が1単語減る。するとどうなるか。和訳問題の英単語の誤訳は基本的に1点減点なので、1点アップに繋がります。ただの暗記で点数が上がる。めちゃくちゃ勉強のコスパよくないですか?

④ 共通テスト演習

九大に合格するために高3で取り組みたいことの4つ目は、共通テスト演習です。

共通テストは難しい

国語や社会はもちろん、2次試験の科目も取り組みたいところ。もちろん、九大は2次試験の配点が高いので、数学や英語、理科の勉強がメインで大丈夫。ただ、共通テストの対策も疎かになってはいけません。

共通テストになって高得点を取るのが一気に難しくなりました。センター試験の時代は、数学ⅠAなんて満点取るのがめちゃくちゃ簡単。ただ共通テストになってからは、対策なしでは90点も難しい。人によっては80点を超えるのも苦労するでしょう。

2次試験の対策だけでは共通テストで高得点を取るのは難しい。過去問だけでもいいので、少しでも早くから取り組むのをおすすめします。

共通テストの理科は特に難しい

特に理科は難しい。共通テストの化学は全科目の中で圧倒的に難しく、熊本大学や長崎大学といった地方の国立大学の2次試験より普通に難しいです。1日でも早く過去問を解いて、勉強の水準を上げておきましょう。

あとはリスニングの対策も怠らないようにしましょう。「勉強の仕方が分からない」とリスニングは敬遠する九大受験生が多いですが、勿体無い。共通テストのリスニングは短時間でコスパよく点数が取れるようになる。確実に対策しておきたいところです。

最後に伝えたい大事なこと

何度も言いますが、あなたが思ってるより残された時間は少ない。まずは自分に余裕が全くないことを再認識してください。

その上で大事なことは、勉強時間のうち、九大合格に必要な勉強の割合が100%を目指すことです。

あなたが「これって九大合格に必要なの?」と不安になる勉強に取り組む暇はありません。そんな無駄な勉強に時間を使っている場合ではない。「この勉強は九大合格に役立つ!」と胸を張って言える勉強だけに取り組む。

妥協は一切してはダメ。九大合格に必要な勉強の割合が100%。これが、あなたが九大に合格する上での必要最低条件。九大入試当日までこのことは忘れないでください。

九大に合格するために高3ですべきこと・まとめ

今回はでは、『九大に受かるために高3ですべきこと』について話してきました。

あなたが九大に受かるために高3で絶対にすべきことは5つ。

- 数ⅢCの青チャート

- 基礎英文解釈の技術100

- 自由英作文の対策

- 重要問題集(化学)

- 名問の森

この5つが終わったとして、次にやるべきことが4つあります。

- ⅠAⅡBの演習

- 共通テストの社会の対策

- 英検準1級レベルの英単語

- 共通テスト演習

もちろん、これ以外にもやるべきことはたくさんある。ただ、限られた時間で九大合格を掴むのに大事なのは優先順位です。九大合格に役立つ勉強から取り組んでいきましょう。