2024年の九州大学の合格最低点を徹底分析【九大に受かるには何点必要?】

今回は、『2024年の九州大学・合格最低点』についてお話しします。

いきなり質問ですが、あなたは何点取ったら九大に合格できるか知ってますか?知らないとヤバいです。特に「九大を本気で目指す」という場合は。

合格最低点を知らないということは、目標を持たずに勉強するということ。地図を持たずに、もしくは目的地を調べずに目的地を目指すようなものです。

もちろん、余裕の学力があるなら問題ありません。

どんな問題が出題されても解けるとか、模試は毎回余裕でA判定。あなたがこれほどまで余裕の成績なら、合格最低点なんて知る必要はありません。

↑この記事の内容を動画で話しています。

ただ、そうでないなら合格最低点はしておくべき。特にギリギリ合格できるかどうかという成績なら、合格最低点を分析するかどうかで合否が変わってきます。

ただ、「調べるのは面倒」という気持ちも分かります。そこで、この動画では『2024年の九州大学・合格最低点』についてお話しします。

九大は合格最低点しか公表していません。しかし、この動画では2次試験で各科目、何点ずつ取ればいいか?という細かい内容まで徹底的に解説します。

九州大学の2024年合格最低点

まずは、2024年の合格最低点の全体像をお話しします。そして、後半では主要な学部ごとに、2次試験で必要な点数を発表します。

2024年の合格最低点は全体的にアップ

九州大学では2024年の合格最低点は、2023年に比べて全体的にアップしました。

2024年の合格最低点

| 学部 | 学科 | 合格最低点 (得点率) | 昨年比 |

|---|---|---|---|

| 理学部 | 物理学科 | 682.5 (59.3%) | −13.5 |

| 化学科 | 694.0 (60.3%) | −33.5 | |

| 地球惑星 科学科 | 698.5 (60.7%) | −19.0 | |

| 数学科 | 712.0 (61.9%) | −35.5 | |

| 生物学科 | 688.0 (59.8%) | −42.5 | |

| 医学部 | 医学科 | 897.0 (78.0%) | +28.0 |

| 生命科学科 | 838.5 (67.1%) | −55.0 | |

| 保健学科 看護学専攻 | 524.1 (61.7%) | −59.1 | |

| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 621.0 (54.0%) | −19.5 | |

| 保健学科 検査技術科学専攻 | 630.0 (54.8%) | −34.5 | |

| 歯学部 | 696.0 (60.5%) | −3.0 | |

| 薬学部 | 臨床薬学科 | 732.5 (63.7%) | −36.0 |

| 創薬科学科 | 780.0 (67.8%) | +24.5 | |

| 工学部 | Ⅰ群 | 736.0 (64.0%) | −10.5 |

| Ⅱ群 | 701.0 (61.0%) | −10.0 | |

| Ⅲ群 | 729.5 (63.4%) | −6.5 | |

| Ⅳ群 | 697.5 (60.7%) | −6.5 | |

| Ⅴ群 | 715.5 (62.2%) | −7.0 | |

| Ⅵ群 | 701.5 (61.0%) | −16.0 | |

| 芸術工学部 | 環境設計 コース | 714.0 (57.1%) | +6.75 |

| インダストリアル デザインコース | 780.3 (62.4%) | +11.5 | |

| 未来構想 デザインコース | 727.8 (58.2%) | +54.2 | |

| メディア デザインコース | 824.0 (65.9%) | +31.0 | |

| 音響設計 コース | 856.8 (68.5%) | +30.3 | |

| 学科一括 | 816.3 (65.3%) | +22.0 | |

| 農学部 | 719.5 (60.0%) | −17.0 | |

| 文学部 | 496.8 (66.2%) | −1.3 | |

| 教育学部 | 711.5 (67.8%) | −39.0 | |

| 法学部 | 594.3 (66.0%) | +10.8 | |

| 経済学部 | 経営学科 | 714.8 (68.1%) | −2.5 |

| 経済工学科 | 708.3 (59.0%) | −9.5 | |

| 共創学部 | 1051.7 (70.1%) | −8.8 | |

理系学部は20点〜40点のアップ。

(理系学部は基本的に1150点満点)

文系学部は約70点のアップです。

(配点が1050点の学部の場合)

理由は数学にあり

合格最低点が上がった理由は、数学が簡単になったから。

ここ2年ほど難化が続いていた理系数学は第1問と第4問がめちゃくちゃ簡単に。

「これ解けないと九大は絶対に落ちる」といえるほど、簡単な問題でした。ここ数年の出題レベルを考えると、驚いた受験生も多いと思います。

文系数学もまためちゃくちゃ簡単でした。第3問の整数問題は普通に難易度高めですが、それ以外はもうめちゃくちゃ簡単。青チャート解いてたら普通に解けるでしょ?ってくらい。文系で合格最低点が爆上がりしている理由は、数学の超絶易化です。

やっぱり、数学の影響ってかなり大きいんですよね。英語は多少難しくなったところで合格最低点はそこまで変わりません。変わったとしても10点。

英語は合格できるレベルの人ならある程度点数が安定しますし、難しくなっても全く読めないなんてことはありません。

ただ、数学は違います。少し難しくなっただけで一気に解けなくなる。これが数学の特徴です。

ましてや、2024年のように一気に簡単になったらなおさら。文系で合格最低点が70点も下がったのも納得です。

各学部の合格最低点を分析

では、学部ごとに合格最低点を分析して、2次試験で何点取ればいいか?についてお話しします。

すべての学部についてお話ししたいのですが、とても話しきれないので主要な学部3つについてお話しします。あなたの目指す学部に応じて、レベルの近い学部を参考にしてください。

分析した学部は3つです。

- 工学部Ⅰ群

- 医学部医学科

- 経済学部・経営学科

理系の標準的なレベルとして工学部Ⅰ群。

理系の最高レベルとして医学部医学科。

文系はすべての学部のレベルが同じなので、代表して経済学部・経営学科について取り上げます。

それでは1つずつみていきましょう。

工学部Ⅰ群の合格最低点を分析

まずは工学部Ⅰ群です。

| 合格最低点 | 736点 |

|---|---|

| 合格者平均点 | 803.82点 |

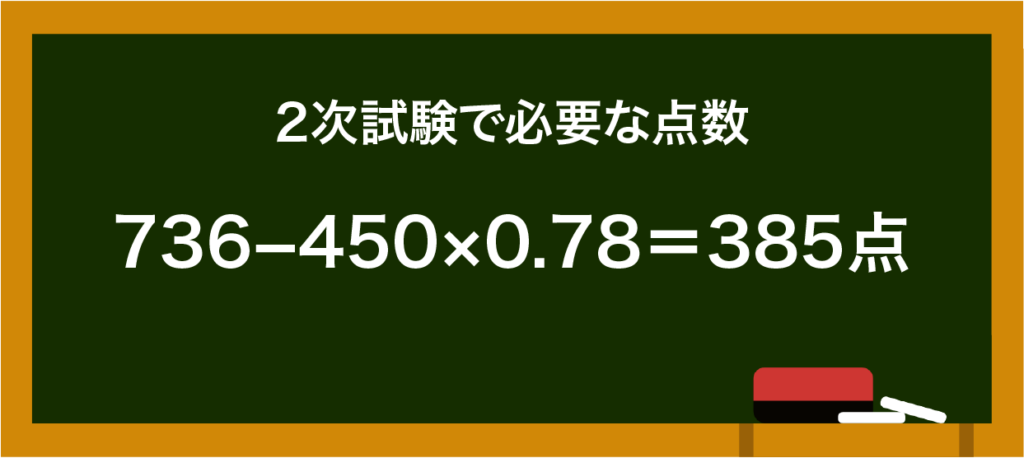

仮に、共通テストボーダーである78%を取ったとしましょう。

2次試験で必要な点数は385点。九大の理系学部は700点満点なので、得点率として約55%。(一部の学部は違います)

つまり半分ちょっと取れば合格できるわけです。

では、具体的に各科目で何点取ればいいかお話ししましょう。

まず工学部Ⅰ群の2次試験の配点はこんな感じ。

工学部Ⅰ群の2次試験の配点

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 200点 | 250点 | 250点 | 700点 |

2024年の各科目の難易度を考慮すると、合格最低点の取り方はこんな感じでしょうか?

工学部Ⅰ群の合格最低点の取り方

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 115点(57.5%) | 125点(50%) | 145点(58%) | 385点 |

得意・苦手な科目がなくすべて科目の成績が同じくらいだとすると、このような点数の取り方がになるでしょう。

数学がもう少し低めで、英語や理科が高めになるかもしれません。数学はどうしても成績をあげるのが難しい科目なので、英語や理科で点数を取る。そして数学は少し低めというパターンが多いです。

もちろん、「数学が得意」とか「2次試験が苦手だから共通テストで取っておきたい」などいろんな受験生がいます。そこで、得意・不得意のパターン別に合格最低点の取り方を紹介していきます。

共通テストが得意な場合の合格最低点の取り方

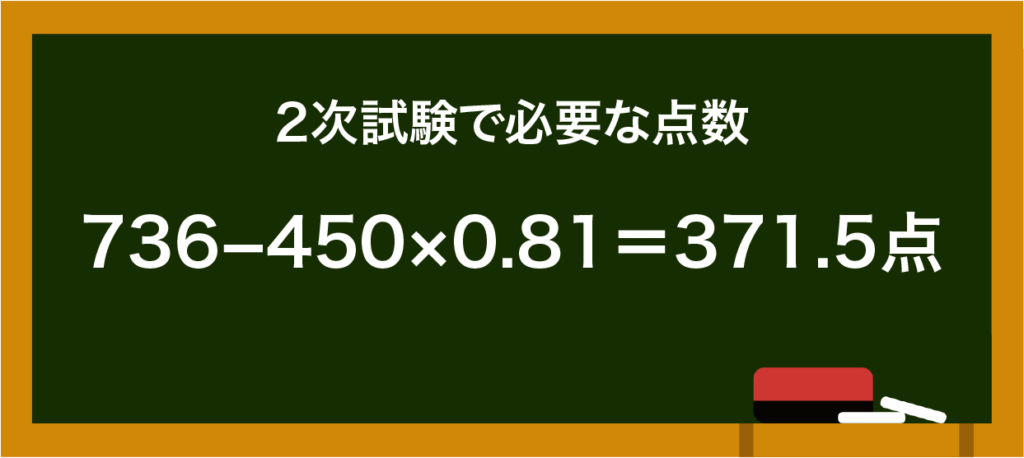

最初は、共通テストが得意なパターンです。「2次試験の数学や理科が苦手。でも、国語や社会は得意だから共通テストで稼ぎたい」という場合の取り方です。

共通テストで少し高めの81%を取ったすると、2次試験で必要な点数は、372点。2次試験で必要な点数は53%になります。

ちなみに共通テストで稼ぐのはあまりおすすめはしません。九大は2次試験の配点が大きいので、共通テストで稼いでも2次試験と比べると旨みが少ないです。

さて、共通テストで稼いだ場合の得点パターンはこんな感じでしょうか。

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 115点(57.5%) | 120点(60%) | 135点(67.5%) | 370点 |

ただ、このパターンはできれば避けたい。やはり2次試験の数学や理科で安定して取れる方が合格が安定します。

国語や社会が得意なことは素晴らしいことですが、数学や理科に力を入れて点数を伸ばしたいところです。

数学が得意な場合の合格最低点の取り方

続いて、数学を得意とするパターン。ちなみに、これは一番避けたいパターンです。合格が最も不安定になります。

共通テストはボーダーの点数を取ったとして考えます。2次試験で必要な点数はこんな感じ。

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 105点(52.5%) | 150点(60%) | 130点(52%) | 385点 |

確かに数学ができるのは強い。数学は入試で最も武器になる科目です。理由は周りの受験生で得意な人が少ないから。

ただ、失敗する可能性もめっちゃ高い。数学が難化した時に、点数が一気に落ちる可能性が高いわけです。

もちろん、めちゃくちゃ得意なら点数が安定します。でもそんなレベルに到達できるのはごく一部の受験生のみ。

九大で出題される数学のレベルに合否が左右されるかもしれない。数学が武器なのはいいことですが、数学だけに頼ることだけは絶対にやめてください。

ですので、こちらの配点も意図的に数学の点数は低めで計算しています。

数学が不得意な場合の合格最低点の取り方

最後に、数学が苦手なパターンを紹介します。逆にこれは最も安定するパターン。

理由は、英語や理科は点数のブレが小さいから。英語なんて実力がそこそこあれば、難しくなっても点数はそこまで変わりません。

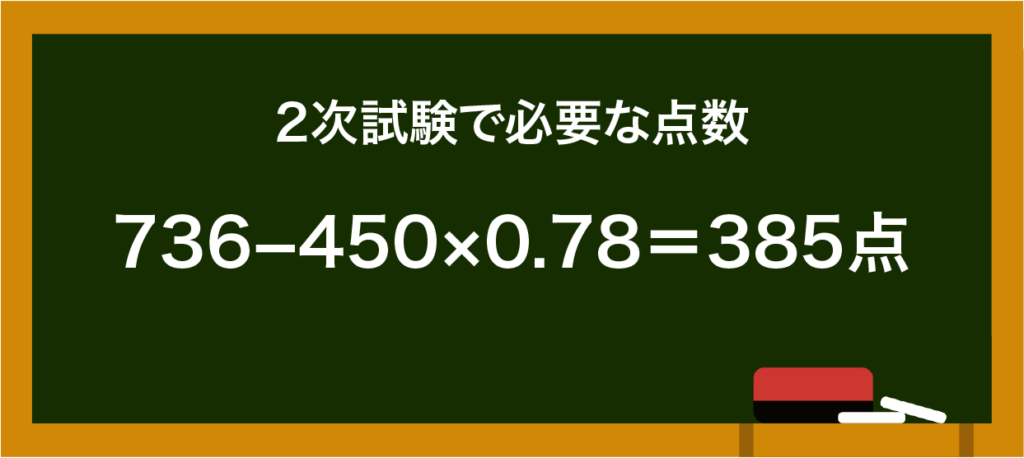

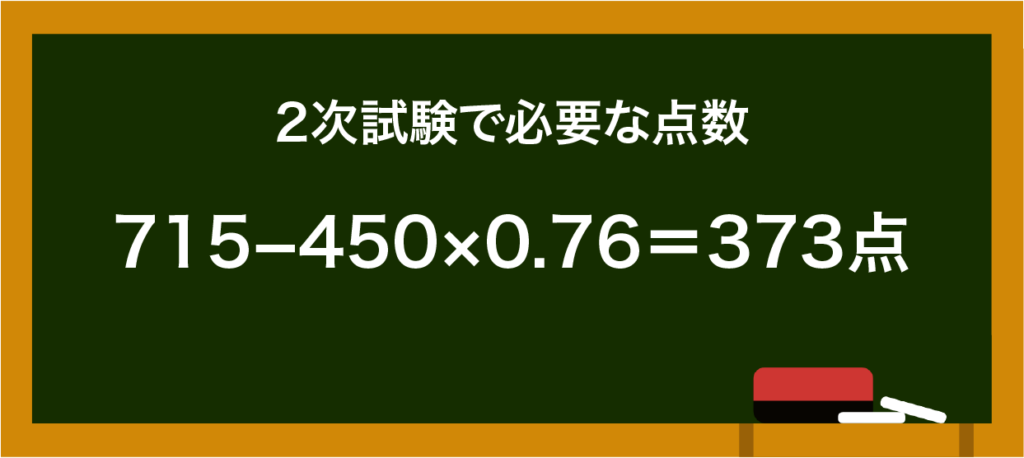

(図)

2次試験で必要な点数

736−450×0.78=385点

同じく共通テストはボーダーの点数を取ったとして考えます。

2次試験で必要な点数はこんな感じ。

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 130点(65%) | 90点(36%) | 165点(66%) | 385点 |

数学が苦手な方はかなり多いので、このような点数の取り方になる受験生も少なくないでしょう。

パッと見ると数学の点数がめちゃくちゃ悪いように見えますが、点数の取り方は意外と悪くありません。英語や理科の65%は簡単ではないですが、めちゃくちゃ難しいわけでもない。

数学が苦手な場合に、数学で50%取るよりよっぽど現実的な点数です。

先ほども言いましたが、このパターンは合格が安定します。ご紹介した3パターンの中では一番マシな合格最低点の取り方です。

医学部医学科の合格最低点を分析

次に医学部医学科の合格最低点について分析していきます。

| 合格最低点 | 897点 |

|---|---|

| 合格者平均点 | 944.54点 |

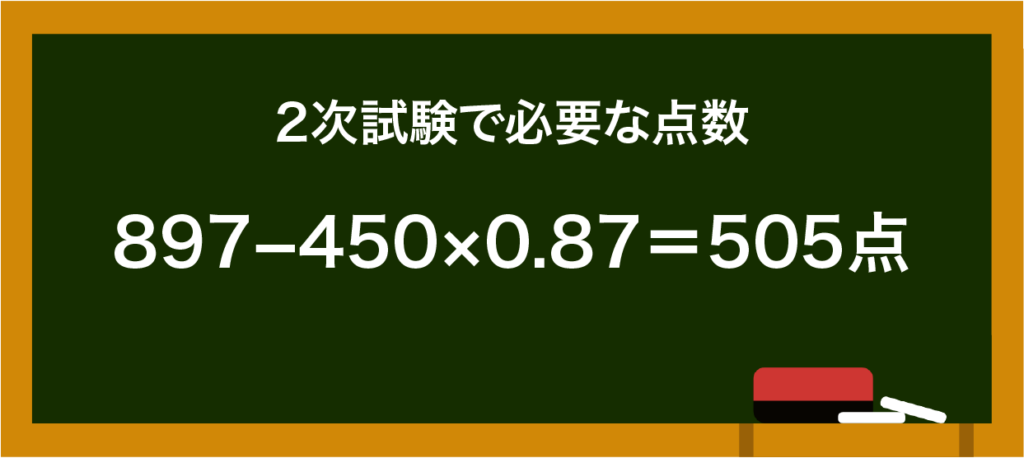

共通テストではボーダーである87%を取るとします。

2次試験で必要な点数は505点。

得点率では72%。

2次試験の問題で72%を取ってようやく合格最低点ですから、かなりレベルが高い。

ちなみに、医学部医学科の配点はこんな感じ。

医学部医学科の2次試験の配点

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 200点 | 250点 | 250点 | 700点 |

合格最低点の取り方はこんな感じでしょうか?

医学部医学科の合格最低点の取り方

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 150点(75%) | 170点(68%) | 185点(74%) | 505点 |

全体的にかなり高得点を取らないといけません。しかも、これでようやく合格最低点レベルですから、難易度はめちゃくちゃ高い。

欲を言えば、数学は失敗する可能性まで想定して、英語と理科で8割が欲しい。竜文会の生徒にも話してますが、英語と理科の8割。これが九大医学部合格の1つの目安です。

もちろん、合格最低点について話してますので、8割取れば合格できるということではありません。あくまで、九大医学部で勝負できるよという目安です。

ちなみに、どのくらい難しいのかというと。九大医学部が難しいので当然ですが、この点数が取れる受験生はほとんどいないでしょう。九大を目指す受験生の中でも上位の一部だけです。

では、「数学が苦手」「共通テストで稼ぎたい」という方のためにいろんなパターンをご紹介します。

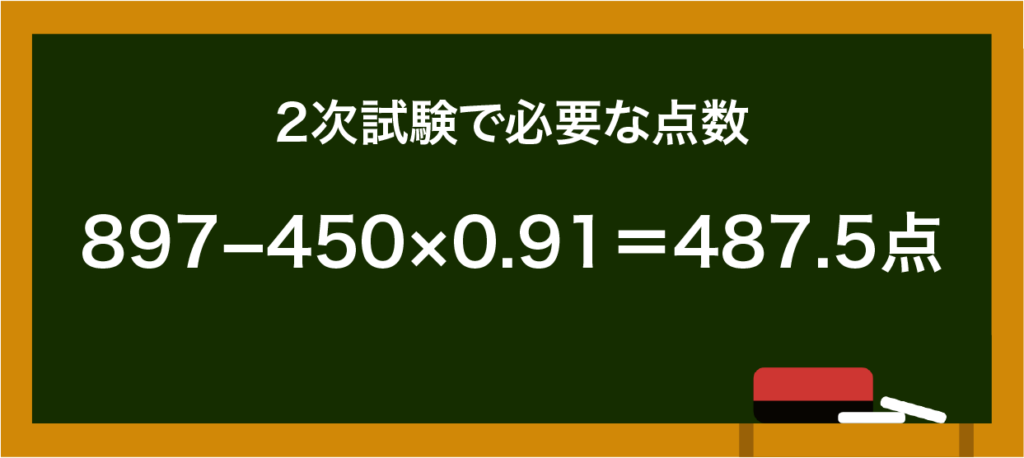

共通テストが得意な場合の合格最低点の取り方

まずは、共通テストが得意なパターンから。

共通テストで91%。

これはかなりの高得点です。

ただ、2次試験でも487点、つまり約70%の得点率が必要になります。

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 150点(75%) | 160点(64%) | 180点(72%) | 490点 |

う〜ん、普通に高いですよね。共通テストで9割を答えたとしても、2次試験は70%。あまり2次試験の負担は変わってない気がします。

もちろんね、共通テストで点数が取れるのはいいこと。気持ちの安定にも繋がりますので。ただ、私は共通テストで高得点を無理やり狙うメリットはあまりないと思っています。

特に、国語や社会で稼ぐ場合は。2次試験の負担はそこまで変わりません。

点数の取り方から考えても、医学部医学科に受かるには2次試験での点数の確保が必須。つまり、英語や数学、理科を徹底的に鍛え上げる必要があります。

数学が得意な場合の合格最低点の取り方

続いて、数学が得意なパターンです。

共通テストはボーダーを取ったとして考えます。

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 135点(67.5%) | 200点(80%) | 170点(68%) | 505点 |

数学で高得点が取れれば他の科目の負担は一気に増える。医学部医学科のレベルになると、数学で高得点を取る人も増えてきます。

ただ、相変わらずこのパターンはおすすめしません。理由は数学が100%安定する科目ではないから。

実際、私は高3の九大模試で数学1位(医学科内)を取りましたが、どんな問題が出題されても解けるかというと、断言できる自信はありませんでした。つまり、解けない問題が出題される可能性があるということです。

ですので、数学でかなりの高得点を取る計画を立てるのは危険です。どれだけ自信がある方でも200点が無難。

実際、めちゃくちゃ難しい大問が1つ出題されたり、(3)の問題が2問解けなければこのくらいの点数にはなります。

最近の理系数学は200点取れれば十分です。

数学でこれ以上の点数を取る計画はかなり危険です。

数学が不得意な場合の合格最低点の取り方

最後に数学が苦手なパターンについてお話しします。

同様に共通テストボーダーを取ったして計算すると、

| 英語 | 数学 | 理科 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 155点(77.5%) | 150点(80%) | 200点(80%) | 505点 |

こんな感じでしょうか。工学部と同じで、私が一番おすすめするのはこのパターン。

英語や理科の点数は安定するので、合格の安定度は一番です。ただ、数学が苦手といっても(2024年だと)150点は死守しないと厳しいかもしれません。

これ以上、数学の点数が低いようだと英語や理科の負担が大きくなりすぎます。英語や理科も80%取るのと90%取るのでは、難易度が桁違いなので数学もある程度は耐えたいところ。

工学部とか理学部など他の学部では、数学が壊滅的でもなんとかなったりするんですが、医学部医学科は正直厳しい。

数学が苦手とはいっても、それなりの点数を取る必要があります。

経済学部経営学科の合格最低点を分析

次は、経済学部経営学科です。文系学部は配点は違うものの、難易度は変わらないので得点率を参考にしてもらえるといいでしょう。

| 合格最低点 | 714.75点 |

|---|---|

| 合格者平均点 | 763.24点 |

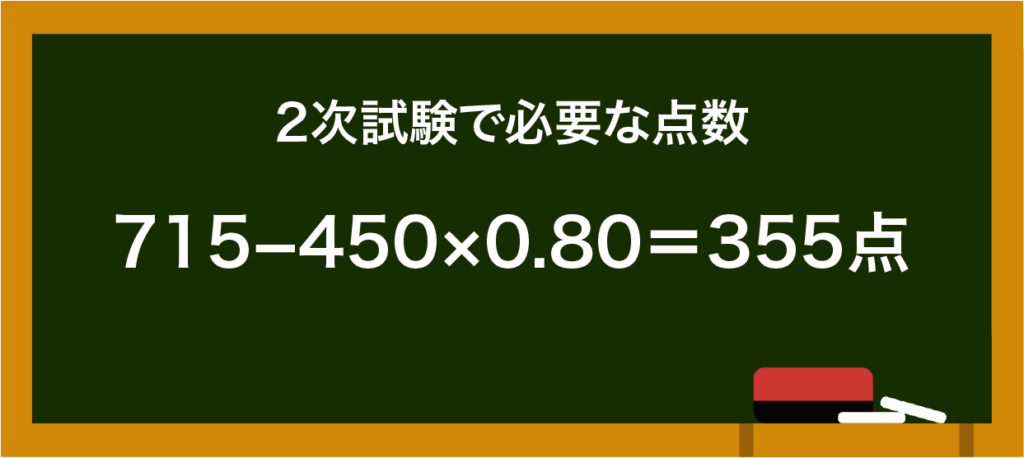

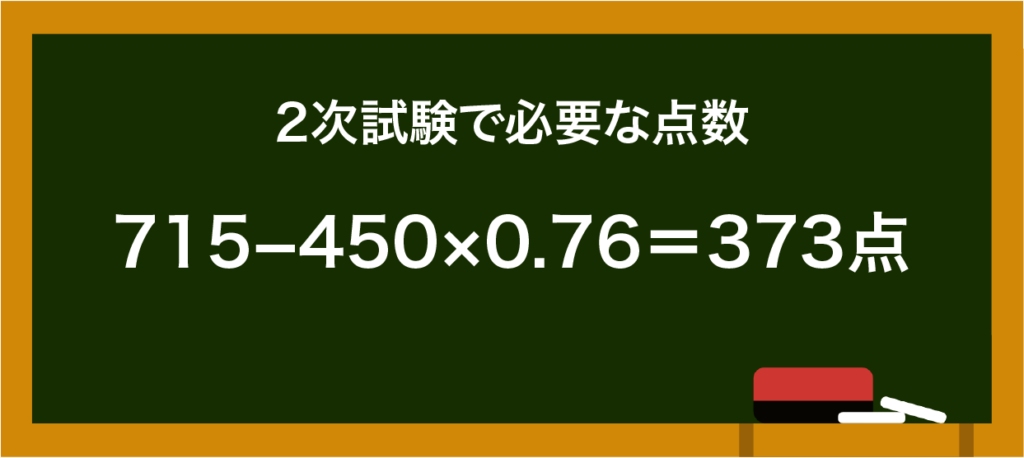

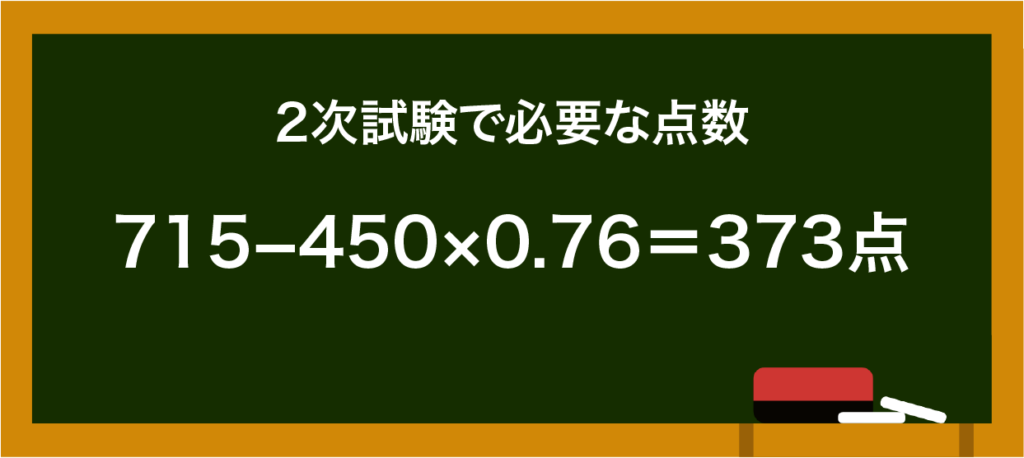

仮に、共通テストボーダーである76%を取ったとしましょう。

2次試験で必要な点数は373点。

得点率は、約62%。

では、具体的に各科目で何点取ればいいかお話ししましょう。

経済学部経済学科の2次試験の配点はこんな感じ。

経済学部経済学科の2次試験の配点

| 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 200点 | 200点 | 200点 | 600点 |

2024年の各科目の難易度を考慮すると、合格最低点の取り方はこんな感じでしょうか?

経済学部経済学科の合格最低点の取り方

| 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 120点(60%) | 135点(67.5%) | 120点(60%) | 375点 |

例年はここまで高くはないのですが、2024年は数学が簡単すぎたせいで合格最低点も跳ね上がりました。数学の難易度を考慮すると、このくらいは取ってほしい。

基本的に文系学部は、すべての科目で均等に取るイメージで大丈夫。数学も文系数学であり、めちゃくちゃ難しいという年も少ないので基本的には全体的に6割のイメージです。(例年の数学は5割程度)

合格するポイントは、苦手科目を作らない。つまり、極端に点数が低い科目を作らないこと。特に英語や国語はある程度の点数を安定して取れる学力が大事になってきます。

では、共通テストが得意なパターンや数学が得意なパターンをご紹介します。

共通テストが得意な場合の合格最低点の取り方

まずは、共通テストが得意なパターンから。

共通テストで80%を取ったとすると、2次試験で必要な点数は355点。得点率は59%。

ちょっとだけ2次試験の点数に余裕が出てきます。

| 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 115点(57.5%) | 125点(62.5%) | 115点(57.5%) | 355点 |

得点の取り方はこんな感じでしょうか。ただ、共通テストが得意で合格最低点ギリギリで滑り込むのは文系に関して言えば珍しいかもしれません。

というのも、九大の文系学部は2次試験が英語と数学、そして国語です。

残る科目は、社会と理科基礎。なので、社会がめちゃくちゃ得意な場合のみ、この状況が起こります。

基本的に文系学部では、共通テストが取れれば2次試験も取れる。共通テストが取れなければ、2次試験も取れない。2つの試験の点数はかなり相関があります。

数学が得意な場合の合格最低点の取り方

続いて、数学が得意なパターン。

共通テストはボーダーを取ったとして、2次試験の点数を考えていきます。

| 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 110点(55%) | 160点(80%) | 105点(52.5%) | 375点 |

理系と同じで、このパターンはおすすめしません。理由も同じで、数学が安定しないから。ただ、文系の場合は数学で安定して高得点が取れるレベルまでの難易度が低い。そういう意味では数学の点数に期待するのもありでしょう。

特に2024年の難易度では180点(200点満点)を取るのも難しくはありません。

ただ、やはり数学に期待するのは怖いので、どれだけ得意でも150点くらいを想定しとくのが無難です。英語と国語でしっかり合格最低点が確保できるように鍛えておきましょう。

数学が不得意な場合の合格最低点の取り方

最後に数学が苦手なパターンです。

こちらも共通テストでボーダーの点数を取ったとして、考えていきます。

| 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 135点(67.5%) | 110点(55%) | 130点(65%) | 375点 |

2024年の難易度だと、数学はなんとか110点で耐え欲しい。少なくとも100点(50%)は取って欲しいです。そうでないと、英語や理科の負担が70%を超えることになり、かなり厳しくなります。

ただ、文系数学に関しては微積や場合の数・確率など頻出の単元をやっていれば50%の点数確保は難しくありません。

数学が苦手な場合は50%を目安に勉強して、残りの点数を英語や国語で補いましょう。

2024年の合格最低点から思うこと

2024年の合格最低点の総括をすると、数学が難しくなると仮定するのは危険だと思いました。

2022年・2023年と数学は難化。多くの受験生は2024年も難しくなると想定したかもしれません。

もちろん、難しくなると予想し、勉強に力を入れるのはいいこと。この考え方ができた受験生は合格を掴んだことでしょう。

ただ、「難しいから数学は取れない。他の科目の勉強をしよう」と考えた受験生は厳しい戦いになったでしょう。

2024年は数学が一気に簡単になり、合格した人は高得点が取れたと思います。勉強が足りなかった人は対応できなかったかもしれません。

受験で大事なのは、難化や易化した際に対応できること。どんな問題が出題されても安定して合格点を取れることです。

こういう意味では、満遍なくそこそこ取れる受験生が強い。逆に1教科特化型は危険です。特に数学特化の場合は。得意な教科に自分の運命を委ねるだけでなく、万が一失敗した際に補えるように実力をつけていきましょう。

また、合格最低点を参考に勉強するのもやめましょう。2024年みたいに前年より一気に上がることもあります。ギリギリを目指していると対応できなくなります。

合格最低点は今後どうなるか

「合格最低点はどうなると思いますか?」

「今年は問題は簡単になりますか?」

とよく聞かれます。

はっきり言って分かりません。よく言われるのは、難しい年の翌年は簡単になるということ。でも、そんな保証はどこにもありません。現に2年連続で難しいなんてこともあります。

私は予想するだけ意味がないと思っています。予想に無駄な時間を使うくらいなら勉強する。それも、合格者平均点を目指して勉強しましょう。

すると、どんな問題が出題されても対応できるようになります。これが無難です。

この動画では、『2024年の九州大学・合格最低点』について話してきました。

簡単に内容をまとめておくと、

- 2024年の合格最低点は上がった

- 原因は数学が簡単になったから

- 大事なことは1科目に依存しないこと

こんな感じでしょうか。

最後に伝えたいこと

では最後に大事なお話をします。

九大の合格を掴む上で大事なことは、今、成績が足りていないら全力で勉強すること。余裕を持っていいのは、過去問を解いて合格最低点を超えたら。欲を言えば合格者平均点を超えたいですが、とりあえずは合格最低点でよしとします

これが最低ラインです。

合格者最低点が取れるまでは、模試でBだろうがCだろうが余裕を持ってはダメ。これが合格者最低点の正しい活用の仕方です。

「なんだ55%で受かるのか」と楽観的に捉えるようでは話になりません。