九州大学2025年の理系数学を徹底分析!「九大受験生を舐めてるのか!」

この記事で解決できるお悩み

- 九大理系数学2025年の難易度

- 九大理系数学2025年の合格点

- 今後の難易度の変化について

「え、簡単すぎん?」

問題を見た瞬間に驚いた受験生続出。

それほどまでに簡単になった2025年の九大理系数学。

私も問題を見たときは目を丸くしました。

↑この記事の内容を動画で話しています。

いや、受験生のことを思うと怒りが込み上げてきました。

怒りが込み上げるほどの問題とはどんなものなのか?

どれほど九大の理系数学が簡単になったのか?

この記事では『2025年九州大学・理系数学』を徹底的に分析します。

あなたが九大を目指すなら絶対に読んでほしい。

九大理系数学の最新トレンドを分析し、これからの対策についてお話しします。

この記事では『2025年九州大学・理系数学』を徹底的に分析します。

あなたが九大を目指すなら絶対に読んでほしい。

九大理系数学の最新トレンドを分析し、これからの対策についてお話しします。

九州大学・理系数学2025の全体講評

「九大受験生舐めてるの?」

2025年の理系数学を見た時の素直な感想がこれ。

問題を見た瞬間に驚いた受験生も多いはず。中には「あれ、受験会場間違えたかな」と思う人もいるかもしれません。九大の過去問をたくさん解いてきた人ほど驚いたでしょう。

本当に簡単すぎ。

遠慮なく言わせていただくと、このレベルだと試験として機能してません。

受験生を舐めすぎだし、受験生に取って不誠実。

ちなみに全体の難易度はこんな感じです。

| 大問 | 難易度 | 目標得点 |

|---|---|---|

| 第1問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第2問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第3問 | やや簡単 | 50点(医学科) 20点(他学部) |

| 第4問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第5問 | やや簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 全体 | やや簡単 | 250点(医学科) 220点(他学部) |

※ 難易度は5段階で評価。各難易度の説明は後述

例年は問題を解いてレビューを作るのに100分程度かかるのですが、2025年は30分もかからない。そして、解いてる間に怒りが込み上げてきました。

受験生の努力をなんだと思ってるんだ。

やっぱりね、大学は適正な試験を行う義務があると思うんですよね。数学が得意な人と苦手な人の両方が解けないレベルにすべきではない。

また、逆も同じで得意な人も苦手な人もスラスラ解けて同じ点数になるのもおかしい。

2025年の理系数学は本当にヤバい。

数学が超得意な人も普通の人も点数に差がつかない。時間をかけて数学を勉強してきた受験生に不誠実すぎます。

毎年思うんですけど、九大の数学の作問する人って九大受験生のレベルを理解してるんですかね?理解してたらこのレベルにならないと思うんですよね。

2023年で爆上がりした難易度をせっかく2024年で適正に戻したのに残念。もっと九大受験生の理解を深めて欲しいです。まじで、何年受験してるの?って感じ。

まあ、怒りはこの辺りにして分析に入っていきます。

目標点としては、

医学部医学科で250点。

他の学部では220点。

かなり簡単なのでめちゃくちゃ高くなっています。

九州大学・理系数学2025の合格ライン

ただ「数学か苦手」という人もいるので、合格のために最低限とって欲しい点数もお話ししておきます。

合格最低ライン

- 医学科・・・220点

- 理系の他学部・・・200点

この難易度だと苦手でもこのくらいは確保したい。少なくとも九大を見据えた勉強をしてるなら取って欲しい点数です。

もちろん、この点数はあくまで目安。英語や理科の点数次第では合格は可能です。ただ、数学で足を引っ張りたくない場合には最低限確保しておきたい点数になります。

九州大学・理系数学2025 各大問の講評

それでは、大問ごとに難易度や何点取ればいいのか、どのくらいの時間をかけて解くべきか。そして、どういう勉強をしたら解けるようになるのかをお話しします。

難易度

難易度は簡単・やや簡単・標準・やや難・難の5段階で評価しています。例年の九大受験生のレベルを参考に判定。標準の問題が合格するには解けないといけないレベル。やや難は解けたら合格者の中でも差がつくレベルと思ってください。

理想解答時間

試験本番でその大問にかける時間です。この時間内で完答できたら合格できる、という時間です。

目標得点

理想時間をかけて解答した時に、合格するために試験本番でとって欲しい点数。受験生はこの点数が取れるかどうかを目安に過去問演習をしましょう。

九大理系数学2025 第1問 講評

| 単元 | ベクトル(数B) 2次関数(数Ⅰ) |

| 難易度 | 簡単 |

| 理想解答時間 | 10分(医学科) 15分(他学部) |

| 目標得点 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

※九大数学は各大問50点満点です。

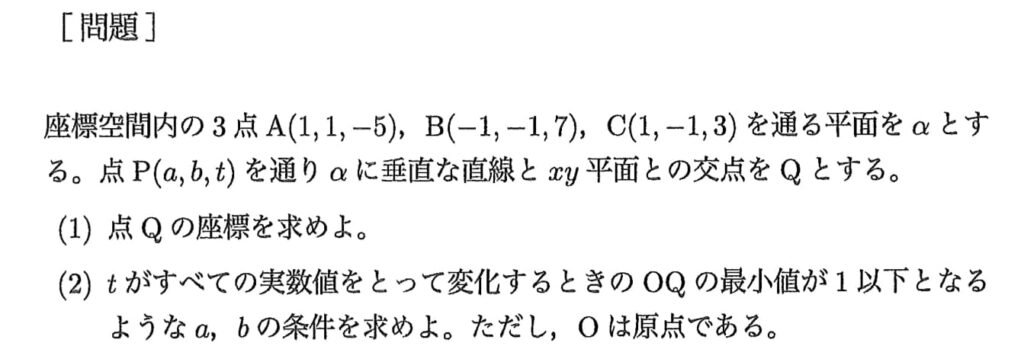

第1問はベクトル×2次関数の問題。

難易度としては、簡単です。

完答必須の問題です。

第1問が解けなければ受かるわけがない。そんなレベル。

というか、ベクトルの基本的な問題なので、九大に向けた対策をしていれば解けるはず。

九大ってベクトルが頻出なので、対策してると思うんですよね。このレベルが解けないならベクトルをもう少し鍛え直しましょう。九大レベルに全然届いていないということ。

設問分析

(1)はベクトルの演習をしっかりしていると簡単。

与えられた平面に垂直なベクトルを求めるというチャートの例題レベルの問題。

(2)はただの2次関数。

変数と定数を理解していたら簡単。

しっかり勉強している高1が解くことができる問題です。

出題意図は本当に謎。よく時間かけてこんな問題作ったなって言いたくなるような問題です。

(1)の誘導がなくても簡単なレベルです。チャートの例題・練習問題をしっかりこなしておけば解くことができます。

九大理系数学2025 第2問 講評

| 単元 | 積分(数Ⅲ) |

| 難易度 | 簡単 |

| 理想解答時間 | 10分(医学科) 15分(他学部) |

| 目標得点 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

※九大数学は各大問50点満点です。

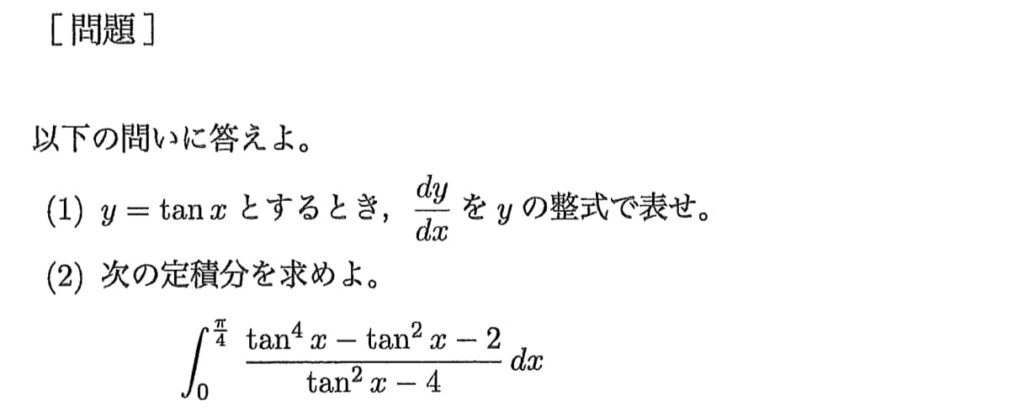

第2問は数Ⅲの積分。

難易度としては、簡単です。

第1問と同じで完答必須。

この大問も間違えたら不合格確定でしょう。

(1)の誘導があるせいで、誰でも解ける問題になっています。

出題意図が全く分からず、問題を作った人に「受験生の時にこれ解けなかったの?」って聞きたくなるような問題。

設問分析

(1)はただの公式。tanθの微分なんて教科書レベル。

公式の導出を聞くならまだしも、公式自体を問われるただの暗記問題。解けないなら受験生失格の問題です。

(2)は積分の計算。

とりあえず言えるのは、(1)の誘導はいらない。まあ、誘導がなくても大して難しくないんで、同じようにボロカスに言ってると思いますが。

この大問はね、受験生にとって最も不誠実な大問です。

数学ⅢCの中でも積分ってどうしても時間がかかるんですよね。

内容的にも難しく、他の科目を犠牲にしてでも勉強する受験生が多い。それなのに、こんな簡単な問題を出すのってどうですか?国語や社会を削って数学の勉強を頑張った受験生に取って失礼。

やっぱりね、大学側にも義務があると思うんですよね。受験生は九大を目指して勉強を頑張る。

大学はそれに応えるべく、勉強した人は解けて、勉強しない人は解けない。

そんな問題を出すべきです。

この問題は簡単すぎ。

受験生を舐めすぎ。

九大理系数学2025 第3問 講評

| 単元 | 整数(数A) |

| 難易度 | やや簡単 |

| 理想解答時間 | 10分(医学科) 15分(他学部) |

| 目標得点 | 50点(医学科) 20点(他学部) |

※九大数学は各大問50点満点です。

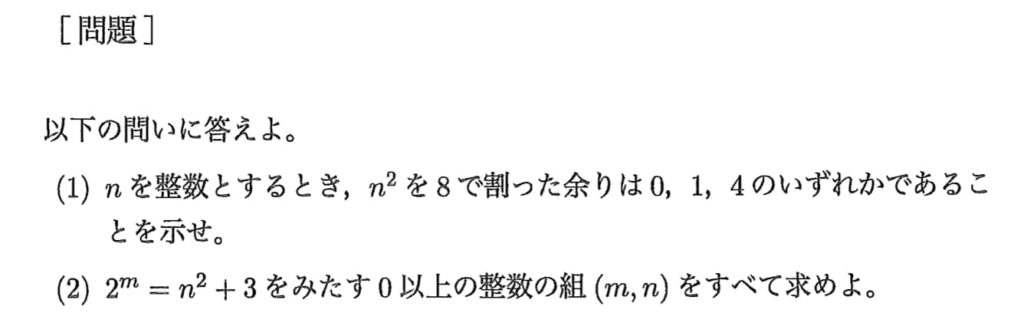

第3問は整数。

共通テストの範囲から外れたので、出題されるか微妙でしたが出題されました。

難易度としてはやや簡単。

まあ、医学部医学科でなければ(2)は数学が苦手なら落としてもいいかなという感じです。

この大問も(1)の誘導があるせいで難易度が格段に落ちました。

(2)が単体で出題されたら問題として成立したと思うんですよね。

やや難レベルになってたと思いますし、整数が苦手な人にはかなりキツかったはずです。

この大問に関しても、受験生を舐めた結果だと思います。九大の受験生のレベルを考慮したら(1)はなくすべき。

(1)があるせいで、整数の対策をしっかりしてきた受験生が不利益を被ります。

設問分析

(1)は平方数の余りを考える基本的な問題。

平方数の余りは特徴的なので覚えておきましょう。

(2)はね、めっちゃいい問題なんですよ。

8で割る余りで分類するっていう。

ただ、この解法を選べるかどうかが問われるべき。(1)で解法を与えてしまっているので問題として機能していません。

九大は整数問題が難しいことで有名です。いや、有名でした。

2022年、2023年と圧倒的な難易度の問題を出題。過去問を解いてビビった受験生も多いと思います。

そして時間をかけて対策した受験生も多いでしょう。

もちろんね、「すべての単元、全科目を満遍なく対策したらどんな問題でも対応できる」と言われれば確かに正しい。ただ、過去問と難易度をずらしすぎるのは良くないと思います。

というか、難しい問題を出したいなら貫き通せばいいのに。難しくて解けないのは受験生の力不足。

簡単な問題にして、数学が得意な受験生と苦手な受験生で差がつかないのは可哀想すぎます。勉強を頑張った受験生が報われません。

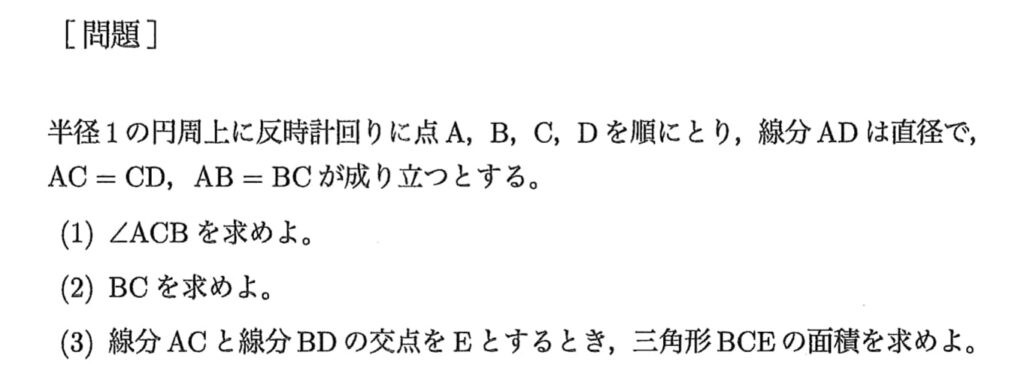

九大理系数学2025 第4問 講評

| 単元 | 図形と計量(数Ⅰ) |

| 難易度 | 簡単 |

| 理想解答時間 | 15分(医学科) 20分(他学部) |

| 目標得点 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

※九大数学は各大問50点満点です。

第4問は図形問題。

難易度としては、簡単です。

こちらも完答必須。

ただ、図形問題が苦手な人はちょっとキツかったかもしれません。図形問題ってそこまで対策しないと思うんですよね。九大でもかなり久しぶりの出題。

この問題のように、余弦定理や方べきの定理を使うゴリゴリの図形問題は基本的に出題されない。基本的にベクトルが絡むのがほとんど。なので対策をしてない受験生も多かったと思います。

そういう意味では、満遍なく勉強しているかを問う問題です。

ただ、簡単すぎる。これもチャートレベルですし、高1でも優秀な生徒はスラスラ解けます。

設問分析は話すことがないので割愛します。とりあえず、余弦定理や方べきの定理を自由自在に扱えるようになる。その上でたくさん図形問題の演習を積んでください。

この大問は簡単すぎることを除けば、得ることはあります。全範囲を満遍なく勉強すべきということ。

数学はどうしても時間がかかります。だからこそ、全範囲を満遍なく勉強するのは難しい。

どうしても頻出単元や大事な単元を重点的に勉強することになる。

もちろんね、時間がない場合はこれがベターです。でも、ベストではない。

やはりすべての単元を九大レベルまで仕上げるべき。そうでないと、いざという時に対応できません。

九大に合格する上で一番大事なことを再認識できたという意味ではいい問題です。

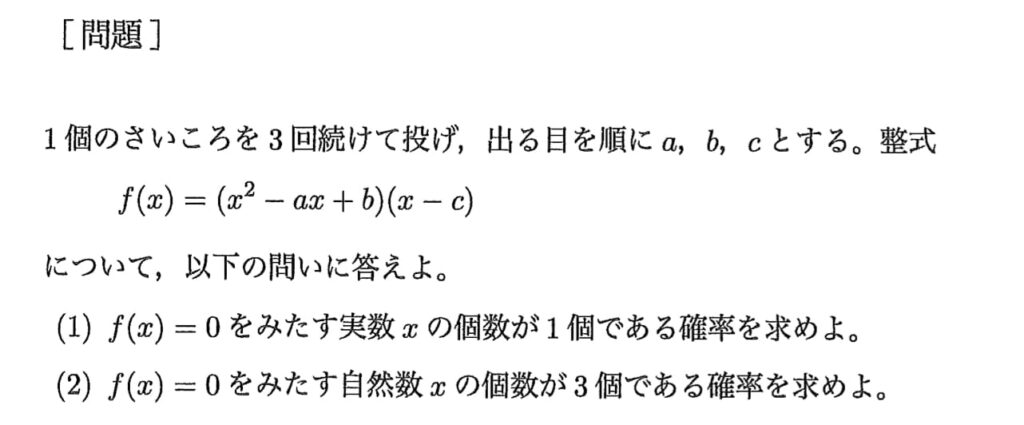

九大理系数学2025 第5問 講評

| 単元 | 確率(数A) |

| 難易度 | やや簡単 |

| 理想解答時間 | 15分(医学科) 20分(他学部) |

| 目標得点 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

※九大数学は各大問50点満点です。

第5問は確率。難易度としてはやや簡単。

場合分けも多くなく、設定もシンプル。重複や漏れなく、正確に数え上げるだけの問題です。

設問分析

(1)は正しく場合分けできるがすべて。

① 左の式が虚数解を持つ ② cを重解に持つ

この2つのパターンを考えることができるか。できればあとは数え上げるだけ。

(2)は3つの実数解としてあり得る候補を特定するだけ。

その際に解と係数を使うことができれば楽ですが、

最悪ゴリ押しでも大丈夫。時間をかけて丁寧に考えたら解ける問題です。

この大問に関してはそこまで違和感はありません。

というのも、九大の確率は基本的に簡単なことが多いから。2024年の問題も数え上げたら満点が取れる問題でした。

確率は九大の中でもラッキー問題。数学が苦手な人は確実に対策しておきましょう。

九州大学・理系数学2025を解いてみて

さて、ここまで2025年九大理系数学について分析してきました。

問題を見た瞬間に怒りがこみ上げるセット。分析記事をアップするか悩みましたが、とりあえずアップします。

はっきり言って、2025年の問題から得られるものはありません。

強いていうなら数学に頼るなということ。

「数学で得点を稼いで英語と理科をカバーする」という受験生は絶望したでしょう。数学で全然差がつかないので。

『最悪の条件を想定して勉強する』これが唯一得られる学び。

正直、2025年の理系数学は過去問演習する価値もないです。こんな問題を解くくらいなら問題集やってた方が100倍力はつきます。

九州大学・理系数学の今後の難易度

毎年ね、問題のレビューをすると「これから先は難しくなりますか?」と聞かれます。

そして、私の答えは毎回同じ。

難しくなるかどうかは分かりません。

もしかしたら、2026年は2025年より簡単になるかもしれない。まあ、そうなったら問題作成者が無能と言わざるをえません。

2025年の採点中に試験問題として機能してないことは分かると思うので。

そう考えると、少なくとも2024年の難易度には戻るのかなと私は思います。とはいえ、九大史上最高難易度を記録した2023年に戻る可能性もある。

そういったことまで想定して勉強はすべきでしょう。「どんな問題が出題されても合格できる」この状態を作り上げて、九大本番に挑んでください。

九州大学・理系数学2025の対策法

2025年の九大理系数学はまあ簡単。チャートをしっかり仕上げておけば解けなくはない。

ただ、これを勉強の基準にするのはやめてください。例年の九大数学はこんなに簡単ではありません。チャートを仕上げる程度では太刀打ちできないレベルです。

ただ、チャートのレベルから丁寧に仕上げていくことは大事。詳しい九大理系数学の勉強法は別の記事で解説しているので、そちらを参考にしてください。

九大に受かりたいなら・・・

ここまで見てくれたあなただけに、伝えたいことがあります。

絶対に九大に受かりたいなら出来ることを全てしましょう。

「このくらいでいいか」と線引きしてはだめ。

いきなり難化したら、不合格が確定します。

時間が許す限り数学に取り組む。

これが、九大に絶対に受かるために大事なこと。

そこで、私が使った数学の参考書を全部まとめました。

九大模試で数学1位を取り、九大医学部に余裕の合格。

九大理系数学で安定して満点を取るレベルに到達できた全ての参考書を公開します。

しかも、ただ紹介するだけじゃない。

『なぜその参考書を選んだのか』もお話しするので、選ぶ際の参考にもなります。

本気で解説したので、10,000文字を余裕で超える大ボリューム。

この特典は竜文会の公式LINEで受け取ることができます。

「今すぐ読んで数学の成績をなんとかしたい!」なら、LINEに登録して受け取ってください。

※ システム上、上限がきたら配布を停止することがあります

九州大学・理系数学2025 講評 まとめ

この記事では九大理系数学2025の講評をしました。

| 大問 | 難易度 | 目標得点 |

|---|---|---|

| 第1問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第2問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第3問 | やや簡単 | 50点(医学科) 20点(他学部) |

| 第4問 | 簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 第5問 | やや簡単 | 50点(医学科) 50点(他学部) |

| 全体 | やや簡単 | 250点(医学科) 220点(他学部) |

私が伝えたいことは1つ。

この年に惑わされないように。

2025年の九大理系数学を基準に勉強すると失敗します。例年の難易度に戻った際に全然太刀打ちできない。そんな悲惨な未来が待っていることでしょう。

他の年の過去問もしっかり解くことがおすすめです。