大学受験で映像授業は意味ないのか?メリットとデメリットを分析

この記事でわかること

- 映像授業は大学受験で意味がないのか?

- 映像授業のメリットとデメリット

- 映像授業の圧倒的な欠点

「映像授業って意味があるんだろうか?」

最近は、T進や〇〇サプといった映像授業が広く普及しています。

その中で、「映像授業」を選択肢として選ぶ受験生も多いはず。

友達から進められたり、中学に通っていた塾の流れで・・・

と「映像授業」の塾に通う人もいるでしょう。

しかし、

「映像授業って本当に意味があるんだろうか?」

「このままで成績が上がるんだろうか?」

と疑問に思うこともあると思います。

ネットで調べても、「良いところもあれば悪いところもある」

みたいな無難な書き方をしているだけ。

本当はどっちなの?ってなっちゃいますよね。

この記事では、映像授業が大学受験に役立つのか?特に、東大や旧帝医をはじめとする難関大学に役立つのかを話していきます。

中原先生

中原先生私は九州大学を志望する生徒を指導していますが、映像授業が役に立つかはずっと気になっていました。そこで今回は分析して答えを明かします

映像授業は意味がないのか?

(通信教育もここに含まれる)

では早速答えを言いましょう!

ズバリ、

おっと、待ってください!

全く意味がないと言いません。

ただし、難関大学には映像授業は向かないかぁ〜と思います。

中原先生

中原先生中堅の私立大学を受験する人にとっては、とても役に立つと思います。

映像授業が意味がないと思う理由

映像授業は大学受験に意味がありません!

と言うだけでは、説得力にかけますね笑

中原先生

中原先生ここからは数字を見ていきながらお話ししていきましょう。

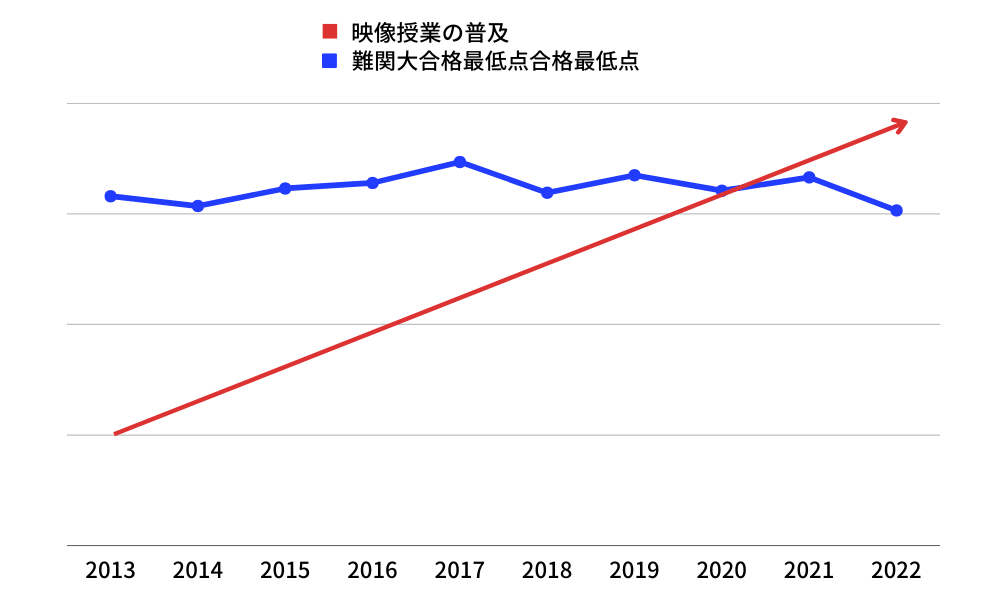

私が、「映像授業は大学受験に意味がない」と考える理由は、難関大学の合格最低点に変化がないからです。

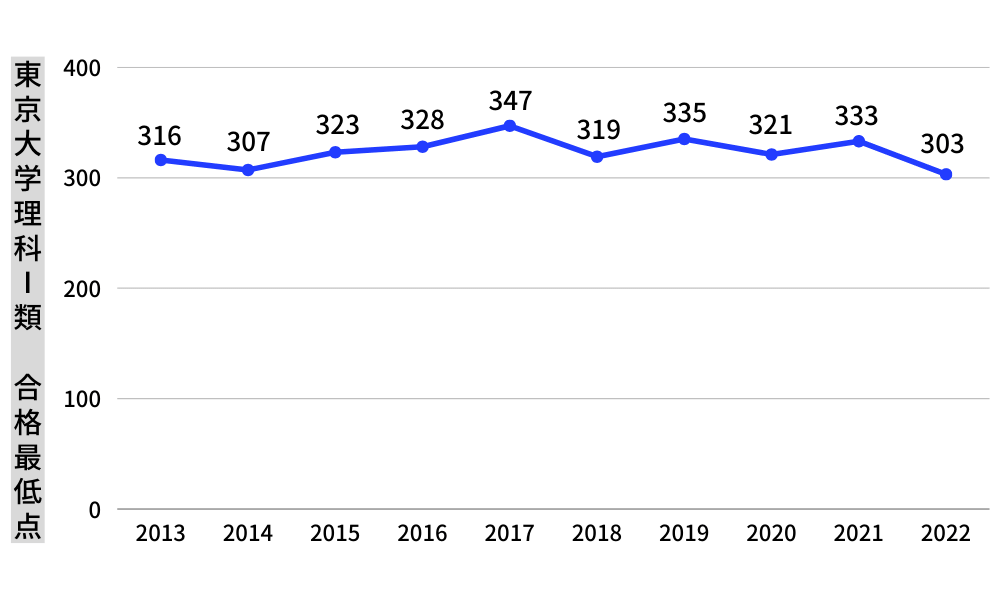

例えば、東京大学理科I類の合格最低点!

| 2022年 | 303点 | 2017年 | 347点 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 333点 | 2016年 | 328点 |

| 2020年 | 321点 | 2015年 | 323点 |

| 2019年 | 335点 | 2014年 | 307点 |

| 2018年 | 319点 | 2013年 | 316点 |

中原先生

中原先生多少の点数の前後はありますが、難易度によるものであり合格最低点が上昇傾向にあるわけではありません。

よくよく考えたら少しおかしくないですか?

全国の受験生はどこからでも、映像授業を見ることができるようになったはず。

そう!

観光客がスキューバダイビングを楽しみにくる離島。

海水が綺麗で、波が岸に打ち寄せる音が静かに響く、、、

そんな離島からでもハイレベルの授業を受けることができるわけです。

でも、合格最低点は変わっていない・・・

おかしな話です。

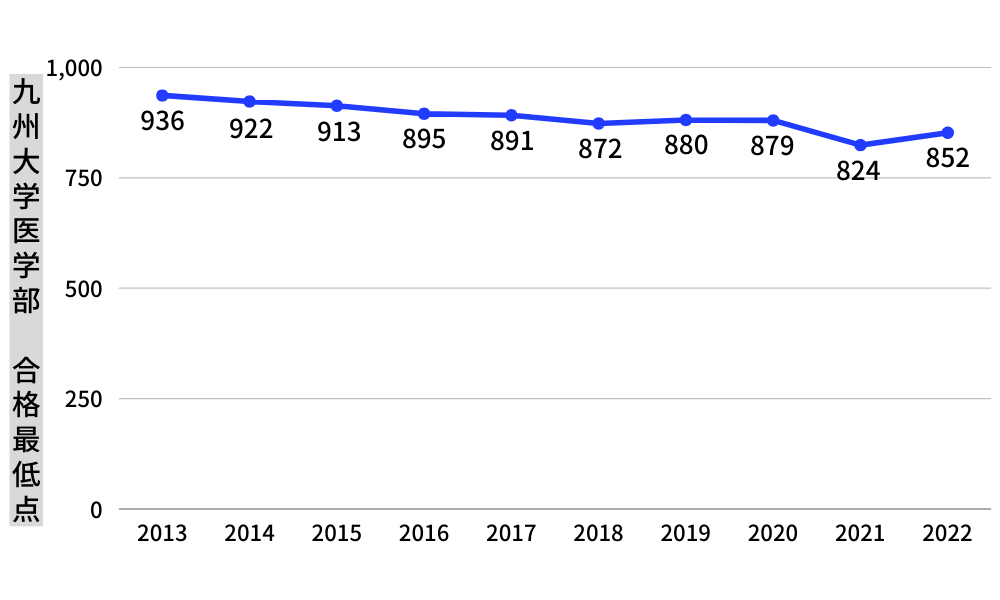

ついでなんで、九州大学医学部の合格最低点も見ていきましょう。

| 2022年 | 852.0点 | 2017年 | 891.4点 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 824.0点 | 2016年 | 895.0点 |

| 2020年 | 879.9点 | 2015年 | 913.0点 |

| 2019年 | 880.9点 | 2014年 | 922.5点 |

| 2018年 | 872.9点 | 2013年 | 936.4点 |

九州大学医学部の合格最低点も変化は見られません。

まあ、難関大学の合格最低点だけで判断するのはよくないかもしれません。

中原先生

中原先生しかし、少なくともこのレベルの試験に関して言えば受験生のレベルは上がっていないということではないでしょうか?

映像授業が普及しても難関大学の合格最低点に変化なし

→映像授業で成績は上がらない?

しかし、意味がないだけではありません。

ここ数年、関東の中堅私立の偏差値はのきなみ上がっているそうです。

つまり、一定の大学レベルまでは意味があるのかもしれません。

(映像授業のおかげかは知りませんが・・・)

映像授業のメリット3選

さて、ここまで数字を見ながら「映像授業が意味がない」かどうかを考えてきました。

ここからは、映像授業のメリットとデメリットを考えていきます。

まずはメリットから見ていきましょう!

映像授業のメリット①:どこからでも受けることが出来る

「どこからでも受けることができる」

これが1番のメリットでしょう。

特に、地方に行けば行くほどこれが魅力になってきます。

「近くに大手の塾がない〜」とか「そもそも塾自体がない!」

といった人にはすごい助かる存在になります。

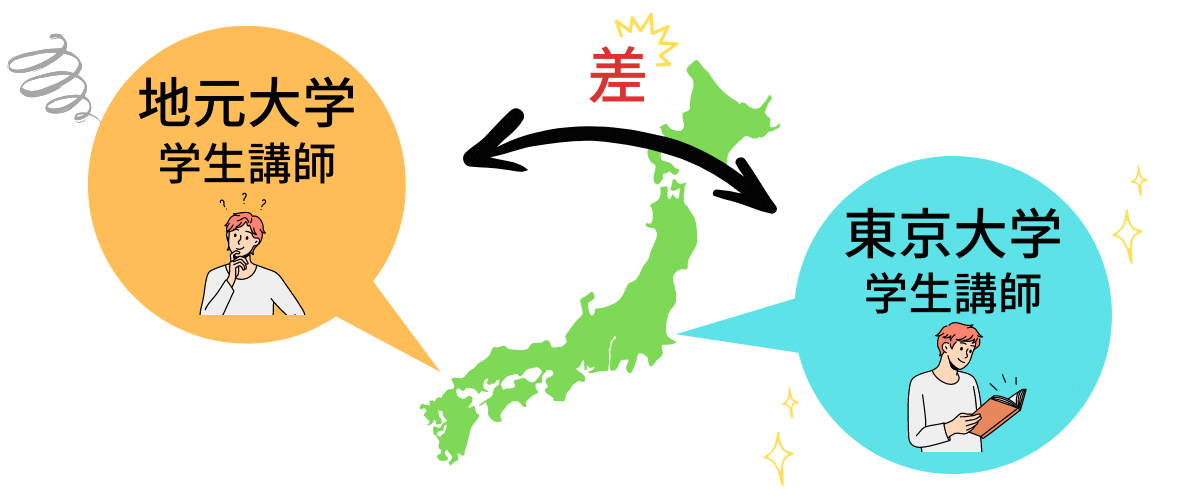

映像授業のメリット②:指導の質が高い

「どこからでも受けられる」と同じくらい魅力的なのが、「指導の質が高い」こと。

大学受験の塾や予備校は、東京と地方で先生のレベルが段違い。

例えば、個別指導。

個別指導の塾は大学生が講師としてつくことが多いです。

東京だと「東京大学の学生」が教えてくれるのに、地方だと「〇〇大学」の学生になっちゃうわけです。

地元の塾だと地域によって指導力に差が出てしまう

もちろん、学力=指導力ではありません。

しかし、自分の学力を超えた問題なんて教えることができませんよね?

ちなみに地方の中でも格差は広まっています。

例えば福岡県。

(まあ、そこまで地方ではないですが笑)

福岡市だと「九州大学」、運がよければ「九州大学医学部」の学生に教えてもらうことができます。

しかし、北九州市や久留米市とかに行くと事情が変わってきます。

近くに難関大学がないせいで、優秀な学生についてもらうことができなくなってきます。

これが「地方での格差」。

でも映像授業なら、「どこからでも、ハイレベルの講師の授業が受けられる」

これは大きなメリットでしょう。

映像授業のメリット③:いつでも受けることが出来る

映像授業の3つ目のメリットは「いつでも自分のペースで受けられる」こと。

自主的にどんどん先に進んでいく人からしたら、最高のメリットかもしれません。

極端な話、1日で必要なことを学び終わることもできます。

ちなみに「自分で取り組めるやる気のある人」にとってはメリットです。

「部活が忙しいから時間がある時に見たい〜」

なんて人は、一見メリットに見えますがその考えの時点で甘いです。

まあ、勉強に自分の都合を導入する時点でもう無理だとは思いますが・・・

まとめておくと、

映像授業のメリット3選

- どこからでも受けることが出来る

- 指導の質が高い

- いつでも受けることが出来る

映像授業のデメリット5選

メリットがあればデメリットももちろんあります。

デメリットのない塾なんてありえません。

ポイント

私が経営する九州大学に特化した指導を行う「竜文会」も、もちろん欠点があります。

それは、授業のレベルが高めなのでついていけない生徒もいること。

「弊塾は、どんな生徒にもぴったりの〜」なんてことはありえません笑

良いところもあれば悪いところもある。当然のことですね。

映像授業のデメリット①:だらけてしまう

生徒が1番にあげる理由が「だらけてしまう」ことです。

「せっかく塾に行ったのに、ずっと寝てていつの間にか映像終わってた〜」なんてことはよく聞きます。

これが理由で、私の塾に移ってきた生徒もいるほどです笑

中原先生

中原先生「絶対に成績を上げてやる!」という断固とした気持ちを持って臨む生徒は大丈夫かもしれませんが、ほとんどの高校生には難しいかもしれません。

医師国家試験の勉強の話をしましょう。

「映像授業での勉強が主流!」なのが医師国家試験。

3種類くらいの予備校から、好きなのを選んで映像で学習します。(ちなみに私は映像が嫌すぎて、見たことはありません笑)

受験期になると同級生のほとんどが図書館で勉強するんですけど・・・

まあ、映像が流れっぱなしでグッスリ寝てる人がうじゃうじゃいるわけ笑

大学生でも難しいんですからね〜、高校生が無理なのもうなずけます!

中原先生

中原先生決まった時間に受講しなくて良いのも、だらけてしまう理由ですかね。

映像授業のデメリット②:切磋琢磨する友人がいない

「切磋琢磨できる友人」がいないというのも映像授業のデメリットです。

大学受験は一緒に頑張る友人が大事!

同じ授業で「あ〜こんなに勉強ができる人がいるなら、自分も頑張らないと!」と思うことはかなり大事です。

私も「切磋琢磨できる友人」のおかげで、成績を伸ばすことができました。

自分の中で成績を最も上げられたのは高校2年生。

高校2年生の1年間はひたすら友達と競い合った1年間でした。

ラ・サールでトップクラスの友人と、テスト毎に「各科目の点数を競い」そして「成績表を見せ合う」。

相手の点数のほうが気になったほどです笑

そんな中で楽しみながら成長していくことができました!

映像授業でも、「あなたの到達度は〇〇位」です。

みたいな指標はでます。

でも、やっぱり・・・

実際にどんな人がライバルかが分かった方がやる気が湧くのは間違いない。

ポイント

これが対面授業との大きな違いです。

「切磋琢磨できるライバル」がどんな人かわかる。

これは大きなことです。

映像授業のデメリット③:質問できない

映像授業のデメリットの3つ目は「分からなかったことを質問できない」ことです。

授業を聞いて分からないところは聞いて質問する!

これは当たり前です。

中原先生

中原先生授業を聞いても理解できなかったら意味がありません。 必ず完璧に理解できるようにしましょう。

この前、入会してくれた生徒がこんなことを言ってました。

「前は映像授業のとこに行ってたんですけど、質問に答えられないことが多くて。この前なんかチューターの人に聞いたら、1時間くらい一緒に考えて答えは返ってきませんでした笑」

もう爆笑しましたね笑

1時間の授業を聞いて、質問を1時間もしていたら元も子もありません笑

なかなか極端な例ですが・・・

授業+分からなかったことを質問できるのはセットでしょう。

チューターを教室に置いてあるところが多いですが、自宅で受講する場合などは分からなかった箇所の質問ができないのが「映像授業のデメリット」であることは間違いないでしょう。

映像授業のデメリット④:時間がかかってしまう

映像授業のデメリットの4つ目は「時間がかかってしまう」こと。

まあ、映像授業に限ったことではないんですけど笑

中原先生

中原先生「ハイレベル理系数学」とか、シリーズで受講するのがメインなんで時間がかかちゃいますよね。

まあ、対面授業も同じなんで「映像授業だけの欠点」ではないですが・・・

ポイント

やっぱり最速なのは、問題集をもくもくと解いていくことです。

映像授業も対面授業も必要なし。

必要な問題集をひたすら解いていく。

圧倒的な効率の良さ。

でも、難関大学受験は難しい問題も多いから、教えてもらう必要がある程度はあります。

どこまで教わるのか・・・その線引きが難しい。

映像授業のデメリット⑤:〇〇〇〇

さ〜て、デメリットの5つ目。これが最も大事です。

映像授業のデメリットの5つ目は、「学習計画を作ってもらうことができない」ことです。

先程お話ししましたが、

難関大学の合格最低点は過去10年で変化はありません。

これは、過去10年間で映像授業が一気に普及したことに矛盾しております。

つまり、最高の授業を提供することが全てではないということ。

中原先生

中原先生難関大学の合格には才能というものが必要です。

だって、受験生がみんな頑張っても東京大学に合格できるわけではないですよね?医学部に合格できるわけでもないですよね?

努力で到達できないラインというものがあります。

一見、平等な試験に思える大学受験も、才能という意味では不平等な試験になるのですが。

ですが、才能だけが原因ではないと思います。

自分に必要な勉強を教えてもらうことができるか?

これが大事になってきます。

だって、映像授業も普及して、問題集の質も上がっているんですよ?

でも合格最低点は変わらない・・・

授業の質ではありません。

質の高い授業を受けているだけでは成績は上がらない。大事なのはあなたに合った勉強ができているかどうか!

ポイント

「今の自分に何が必要か」を知っているかどうか?

これが合格・不合格の境目になるのではないでしょうか?

対面授業VS映像授業

「対面授業と映像授業ってどっちがいいですか?」

とよく聞かれることがあります。

私はそこまで差がないと思っています。

中原先生

中原先生「切磋琢磨できるライバル」というかけがえのない友人が見つかるという意味で、対面授業が少し優れているって感じでしょうか。

通塾する時間の無駄とかを考えると、そこまで差はないと思います。

そもそもその観点がおかしい

そもそも対面授業VS映像授業と考えるのがおかしいのではないでしょうか?

別に授業が必要ないとは言いません。

もちろん分かりやすい、そして実践的な解法を身につけることができる授業は、難関大学の合格のためには欠かせないものです。

でも、授業を提供するという意味では同じですよ?

対面授業と映像授業にそこまで差があるとは思えません。

私は、授業以外の観点も大事だと思います。

それが「学習計画」を教えてもらうこと。

つまり、「今自分にどういう勉強が必要かを教えてもらうこと」です。

映像授業は必要ない?〜医師国家試験と比較して〜

ここで、「映像授業が大学受験に必要ない」ことをさらに考えていこうと思います。

医師国家試験のお話をしていきます。

医師国家試験はほとんど全員が映像授業で勉強することになります。

3つの人気予備校から10万くらいで講座を購入するわけです。

まあ、どこの予備校も質が高い。特に最近の質の上がり方は異常だそうです。

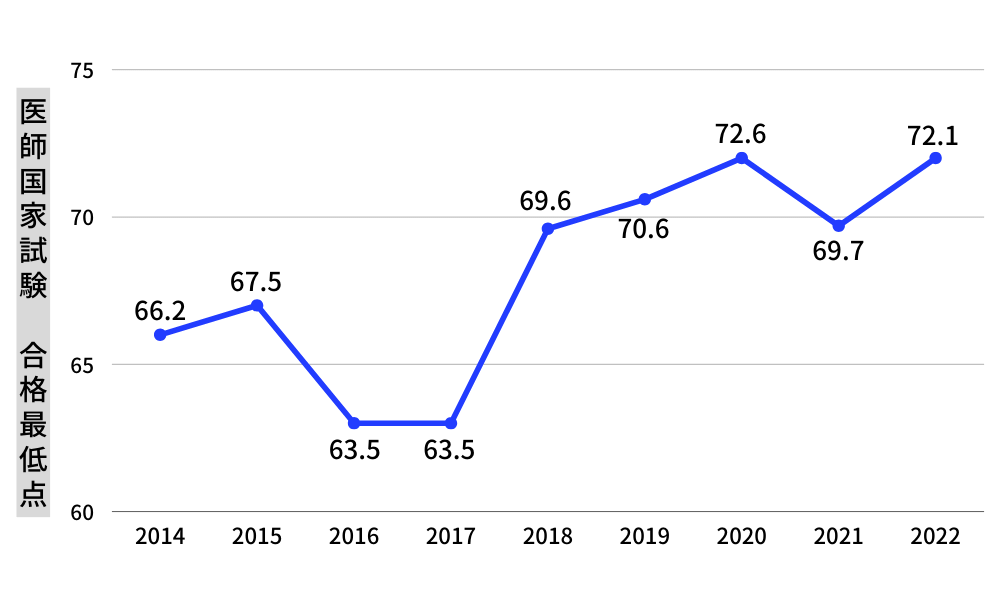

さて、そんな医師国家試験の合格最低点です。

| 2022年 | 72.1% | 2017年 | 63.5% |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 69.7% | 2016年 | 63.5% |

| 2020年 | 72.6% | 2015年 | 67.5% |

| 2019年 | 70.6% | 2014年 | 66.2% |

| 2018年 | 69.6% |

私が医学部を卒業したのが、2019年。

この頃からmedu4という分かりやすい人気のサービスが始まります。

そして分かりやすく合格最低点が上がっています。

これは医師国家試験の予備校のサービスの質UPが少なからず影響していると考えています。

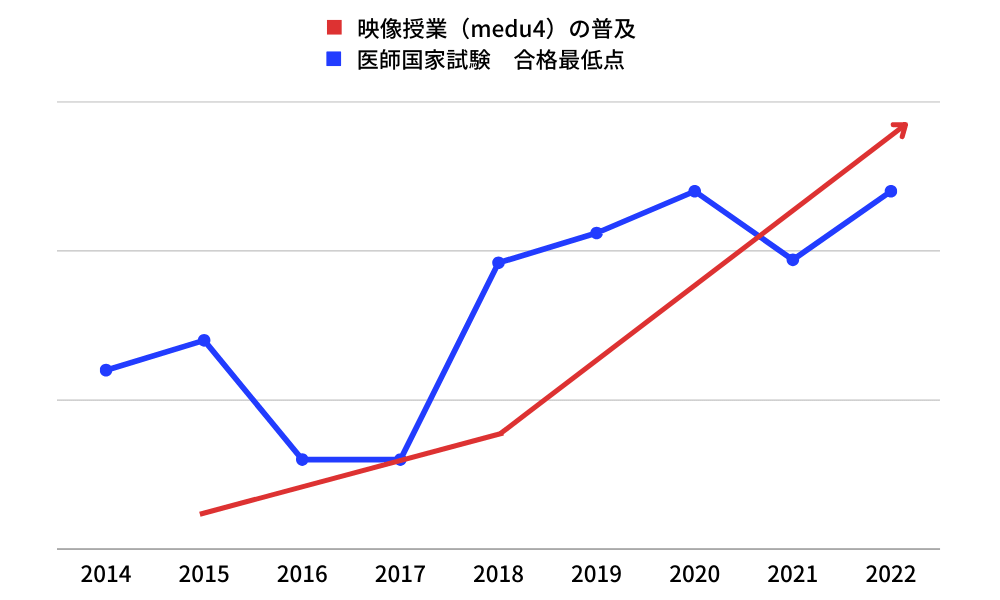

medu4(映像授業)の普及によって医師国家試験の合格最低点はUP!

医師国家試験は暗記が勉強の基本であり、しかも、時間的にも余裕があります。

一方、難関大学の受験は暗記だけでは不十分であり、3年間という制約があるので時間的に余裕もない。

これが、映像授業が難関大学受験に向いていない理由かもしれません。

この記事は完全に私の意見です。

しかし、医師国家試験の合格最低点は確実に上がっているのに、大学受験の合格最低点は変わっていない。

絶対に映像授業にも向き不向きがあるからでしょう。

映像授業の圧倒的な欠点

映像授業の圧倒的な欠点は、「何をしたら良いか教えてくれないこと」。

中原先生

中原先生医師国家試験は何をすべきかわかっていますし、映像授業を全部みたら範囲を網羅することができます。

しかし、難関大学受験はそうはいきません。

人によってすべきことは変わってくるし、時間が足りなさすぎてしたいことを全部することは到底できません。

そんな中で、何を優先して取り組むか。

最適なアドバイスをもらえることが大事なのではないでしょうか?

大学受験の映像授業に関してよくある質問

- 映像授業が対面授業に勝っている点はなんですか?

-

「どこからでも受けられる点」と「講師の質がある程度確保されている点」です。

地方の人にとっては特にありがたいことだと思います!

難関大学向けの生徒を指導できる先生はなかなかいません。

地元の塾に妥協して行くくらいなら、自宅でオンライン授業を聞いた方がいいです。

- 映像授業を見ていると眠ってしまいます。どうしたらいいですか?

-

やめたらいいんじゃないですか? 頑張って起きることに集中するくらいなら、やめてしまって自分のペースで問題集を解いて行く方がいいですよ!

お金の無駄ですし、、、

- 映像授業を見ただけで満足してしまします。どうしたらいいですか?

-

問題集で、映像授業で学んだ範囲の問題を解くのがいいと思います。

「インプット」と「アウトプット」という言葉を聞いたことがありますか?

簡単に言えば、「インプット」は受け身で学ぶこと。

これだけでは一生力はつきません。

ちなみに、「授業は意味がない」みたいなことが、塾業界で流行っています。

これは「インプット」だけだと意味がないってこと。

それを「授業なんて無駄」と大げさに言ってるわけです。

授業はやはり大事なもの。

ただ、受けすぎも良くないし、受けっぱなしもよくないっていうだけ。

知識はもちろん必要だけど、使えないと意味がない!

- 映像授業と参考書はどちらの方が効率よく勉強できますか?

-

効率っていう観点で話したら、100%「参考書での勉強」です。

疑う余地もありません。

どんな授業でも、「問題集をひたすら解いていく勉強」には敵いません。

でも、そんな簡単な話ではないですよ?

やっぱり、教えたもらった方が効率がいいってこともあるんです。

特に難しい問題になるとその傾向は強いです。

そこのバランスをどう見極めるか、ですね!

- 高3です。映像授業の塾を辞めようか迷っています。自分で問題集で勉強した方がいいのではないかと思い始めたところです。

-

辞めましょう。 悩んでいて勉強を続けても、いい方向には向かいません。

- 映像授業に通っている人は演習不足で受験に落ちるっていうのは本当ですか?

-

う〜ん、その人によると思いますよ。 映像授業でも、しっかり演習を積む人は合格できます!

映像授業で満足する人は無理ですね。

ここだけの話ですが・・・

映像授業を見ながら演習を積める人って、自分で問題集を1から解いていった方が効率いいんじゃないかなぁって思います。

映像授業で理解できるなら、問題集でも理解できそう。

だったら、時間が短縮できる問題集の方がいいのでは?

って思いますね。

映像授業は意味がないのか?まとめ

いかがでしたか?

映像授業は意味がないとはいいません。

中堅の私立などでは十分に役に立つと思います。

ただ、合格最低点は過去10年で変化がないのを考慮すると、難関大学に最適なものではないのかなと思ってしまいます。

中原先生

中原先生現に、医師国家試験の合格最低点は映像授業の普及や質のUPにともなって上がっているわけです。