九州大学物理2022はカンタン?難易度や合格ラインを徹底分析

この記事でわかること

- 九州大学物理2022の難易度

- 九州大学物理2022の合格ライン

- 各大問ごとの難易度や理想得点

2022年の九州大学物理のすべて。

難易度から理想得点、そして合格ラインまで!

この記事では、「2022年九州大学物理」のすべてを包み隠さずにお話ししていきます。

中原先生

中原先生九州大学 物理2022 全体講評

まずは全体からお話ししましょう。

ズバリ言いますと、「2022年の九大物理はカンタンになったなぁ〜」というのが素直な感想です。

| 大問 | 難易度 | 目標得点 |

|---|---|---|

| 第1問 45点満点 | やや簡単 | 40点(医学科) 35点(他学部) |

| 第2問 40点満点 | やや簡単〜標準 | 35点(医学科) 30点(他学部) |

| 第3問 40点満点 | やや簡単 | 40点(医学科) 40点(他学部) |

| 全体 | 昨年より易化 | 170点(医学科) 115点(他学部) |

※難易度は5段階で判断していますが、各段階の詳しいことは後で説明しています。

※九大物理は第1問が45点満点、第2・3問が40点満点。

中原先生

中原先生九大物理はめちゃくちゃ難しい問題はあまり出題されません。いわゆる、標準的な問題が多い。

つまり問題集をひたすら反復しておけばある程度の点数が期待されるような試験です。

しかし、1つだけ問題が・・・

時間がネックなことです。(75分で大問3つがなかなか厳しい)

でも2022年の九大物理は時間的にもかなり余裕がありました。

いつもヘビーな力学が15分くらいで処理できます。

中原先生

中原先生九州大学 物理2022 合格ライン

では、何点とれば合格できるのでしょうか?合格最低ラインをズバリ言いましょう。

合格最低ライン

- 医学科・・・95点

- 薬学部 臨床薬学科・・・80点

- 理系の他学部・・・70点

2022年は数学が圧倒的に難しい年でした。英語も自由英作文が80点と多いので高得点はなかなか難しい。

数学の難化を踏まえると上の点数は最低でも得点しておきたい。

もちろん、この点数より低くても合格はできますよ。ただ他の科目にかなりのしわ寄せがきてしまいます。

ポイント

この点数は、他の科目が合格者平均点くらい取れるときの点数です。

他にも苦手な科目がある人はもっと頑張らないといけません。

あくまで目安ですので、この点数より低い合格者ももちろんいます。

過去問演習の参考にしてください!

九州大学 物理2022

各大問の講評

ここからは、大問毎に講評をしていきます。

「難易度」から「時間配分」、「本番で解くべき問題」など過去問演習をする受験生に役立つことはすべて話していきます。

各大問ごとに書いてある表の説明をすると、

難易度

難易度は簡単・やや簡単・標準・やや難・難の5段階で評価しています。例年の九大受験生のレベルを参考に判定。標準の問題が合格するには解けないといけないレベル。やや難は解けたら合格者の中でも差がつくレベルと思ってください。

理想解答時間

試験本番でその大問にかける時間です。この時間内で完答できたら合格できる、という時間です。

目標得点

理想時間をかけて解答した時に、合格するために試験本番でとって欲しい点数。受験生はこの点数が取れるかどうかを目安に過去問演習をしましょう。

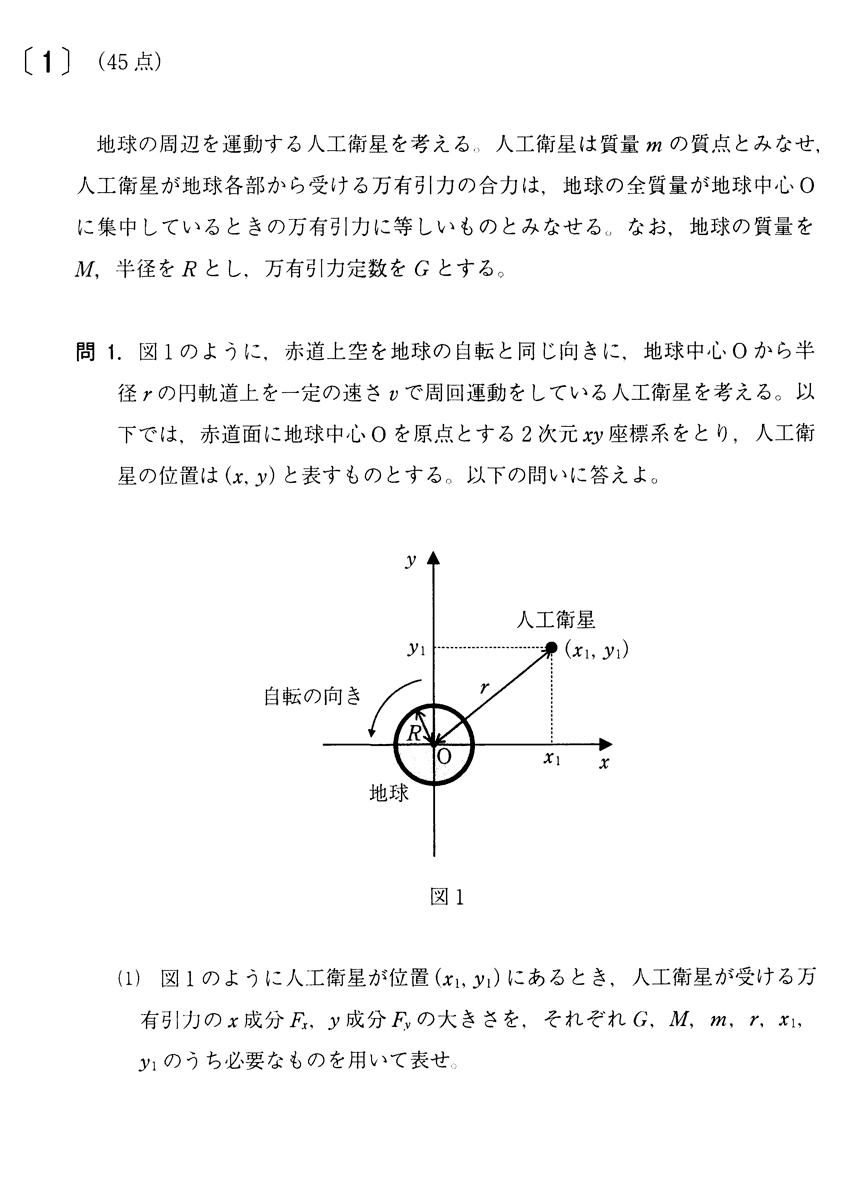

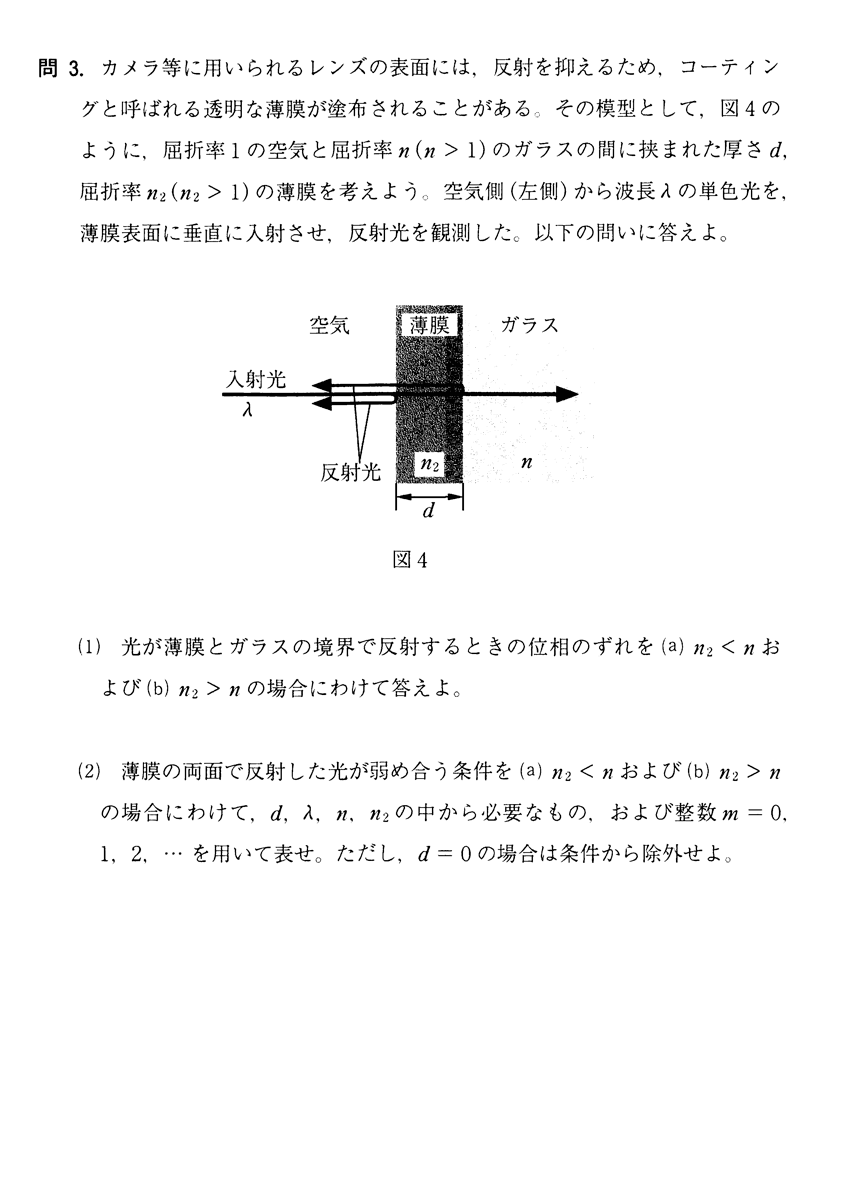

九大物理2022 第1問 講評

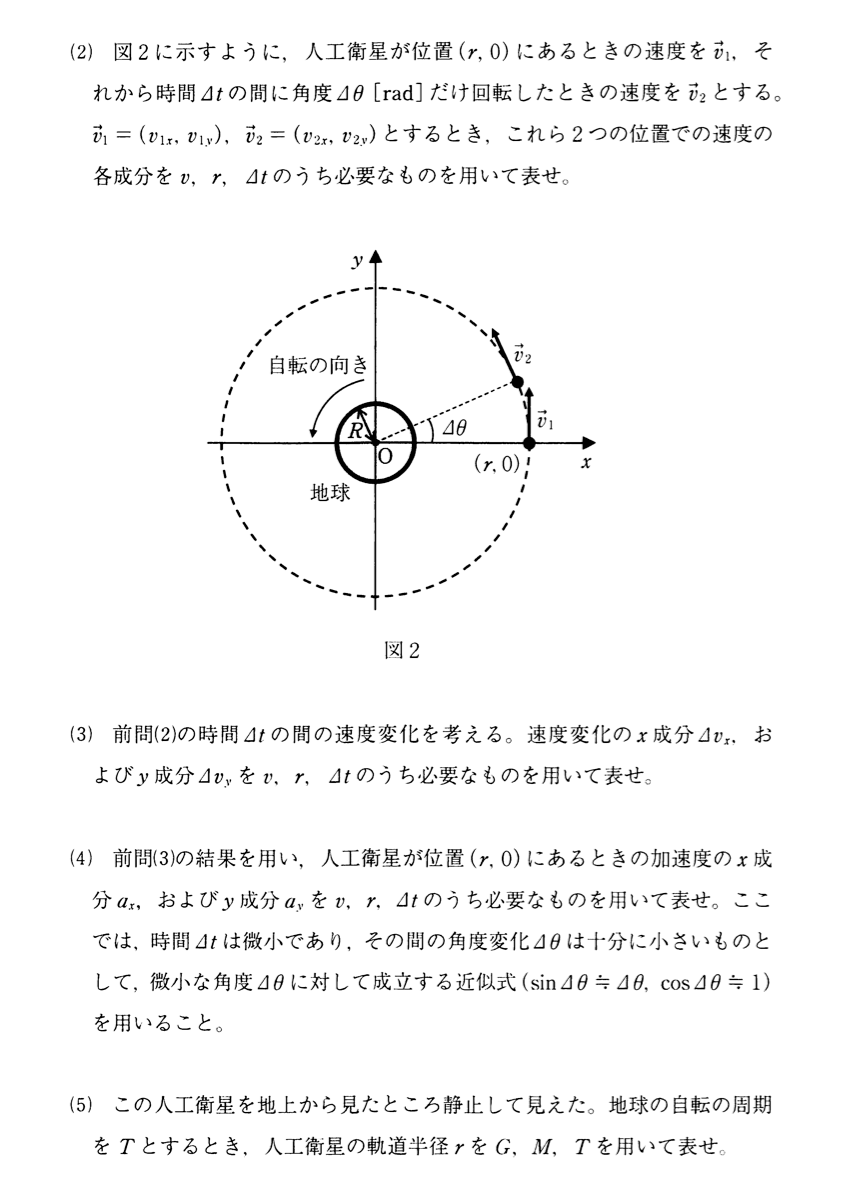

| 単元 | 円運動、万有引力 |

| 難易度 | やや簡単 |

| 理想解答時間 | 15分(医学科) 20分(他学部) |

| 目標得点 | 40点(医学科) 35点(他学部) |

※物理の第1問は45点満点です。

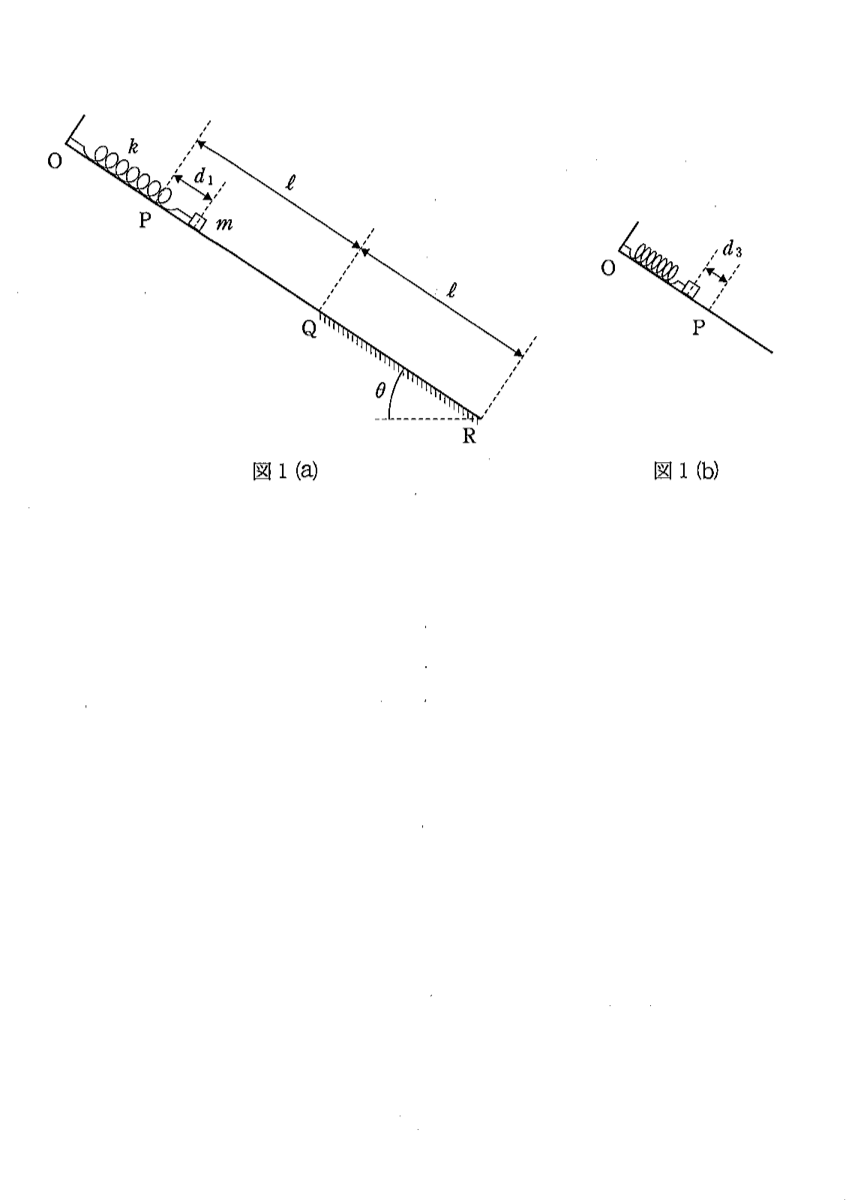

第1問は例年と同じで力学。(これは変わることはありません。)

力学は基本的に時間がかかる問題が多いです。

3題で75分なので、1題にかけられるのは25分。

例年、九大物理の力学は第1問が重い・・・

それが、2022年はかなり簡単になりました。

時間もまったくかかりません。

設問分析

円運動と万有引力からの出題。

受験生は最初は戸惑ったかも・・・

中原先生

中原先生頻出分野の「単振動」はしっかり対策しているけど、万有引力はしていないという受験生は多かったのでは?

その意味では差がつく大問だったかもしれません。

「万有引力」の問題なんて使う公式は4つ。

- 円運動の公式

- ケプラーの第2法則

- ケプラーの第3法則

- 力学的エネルギー保存の法則

中原先生

中原先生では順番に見ていきましょう。

−問1−

(1)は万有引力の公式から力を求めて分解するだけ。

ただこの問題は注意。位置座標が負の場合もありますから、絶対値をつけて答えないといけません。

「大きさを求める=絶対値をつける」ことは意識しておきましょう。

(2)〜(4)は円運動の公式の導出に慣れていれば簡単。

日々の勉強から公式を導出練習は絶対にしておくこと。

(5)は円運動の公式を使うだけ。

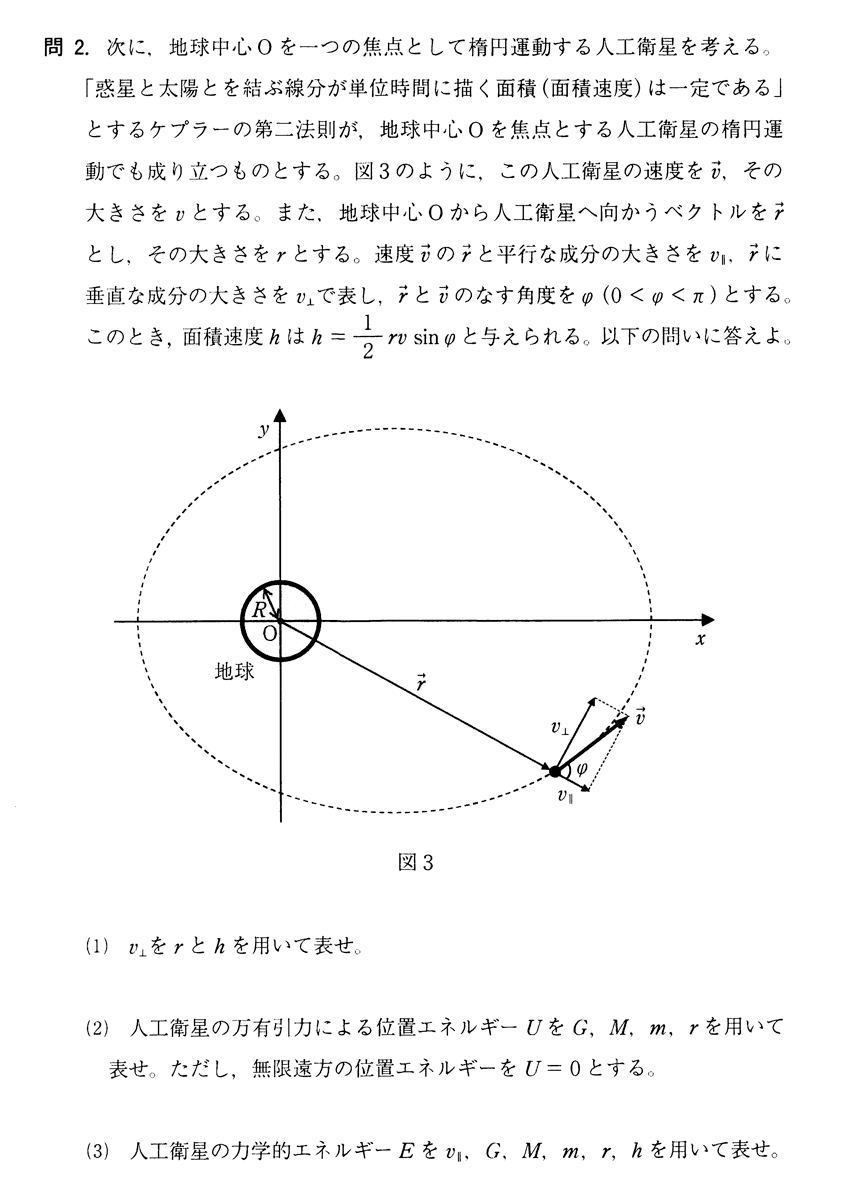

−問2−

(1)〜(3)はいつもお馴染の、楕円軌道で「ケプラーの第2法則」と「力学的エネルギー保存の法則」を使う問題です。

(4)のグラフは数学が苦手な人は完答は難しかったかも。

−問3−

「力学的エネルギー保存の法則」と「第1宇宙速度」さえ知っていれば解けます。

この問題は45点(満点)を取るべき問題です。

時間にもかなり余裕があります。

見直しまで確実にして満点をとりましょう。

落とすとしても、問1の(1)の絶対値のつけ忘れと問2(4)のグラフの問題だけ。

40点は欲しい。(35点を切るようだとかなり厳しくなります。)

ポイント

2022年の九大物理第1問は「標準問題の反復」をどれだけすることが出来たかですべてが決まりました。

「万有引力」の問題では、円運動の公式→ケプラーの第2法則→力学的エネルギー保存の法則→ケプラーの第3法則の順で公式を使っていきます。

この流れをどれだけ徹底的に練習できたか。これが全てでした。

2022年九大物理第1問は標準問題をいかに反復できたか!

中原先生

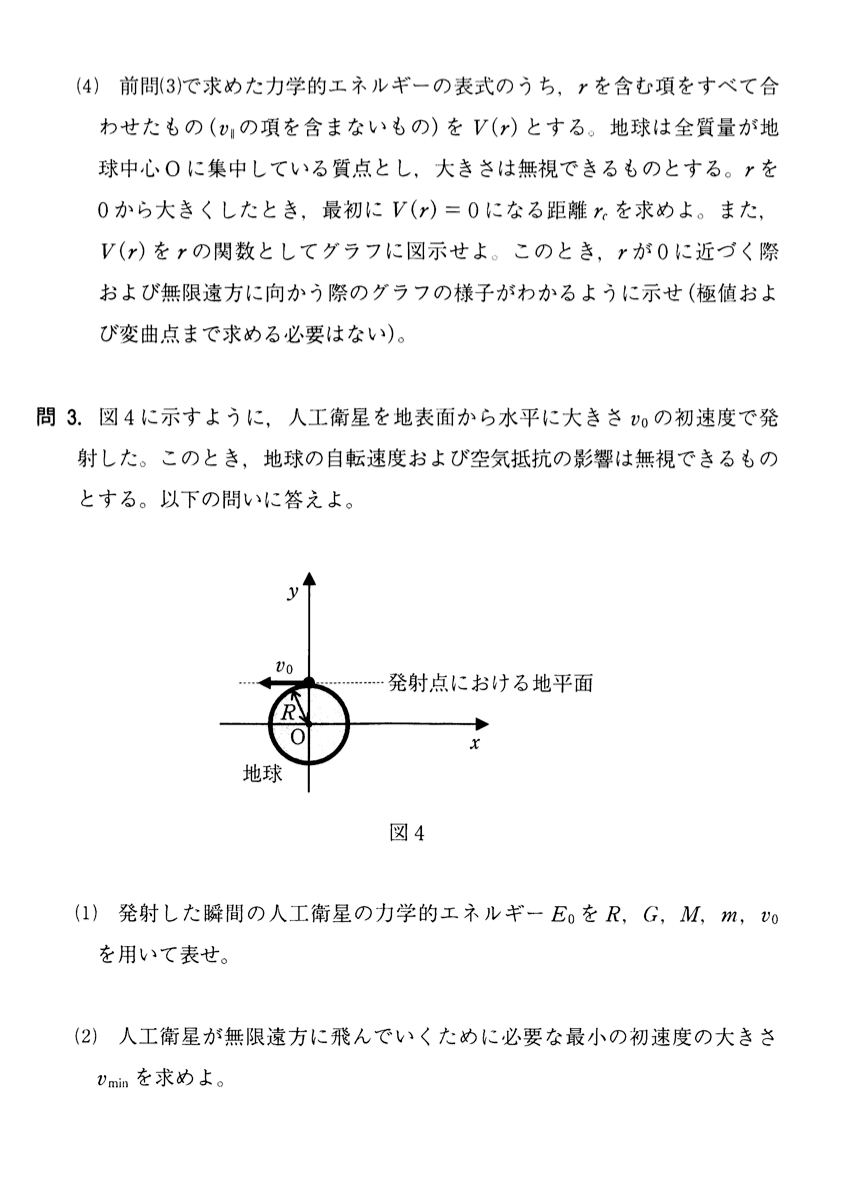

中原先生九大物理2022 第2問 講評

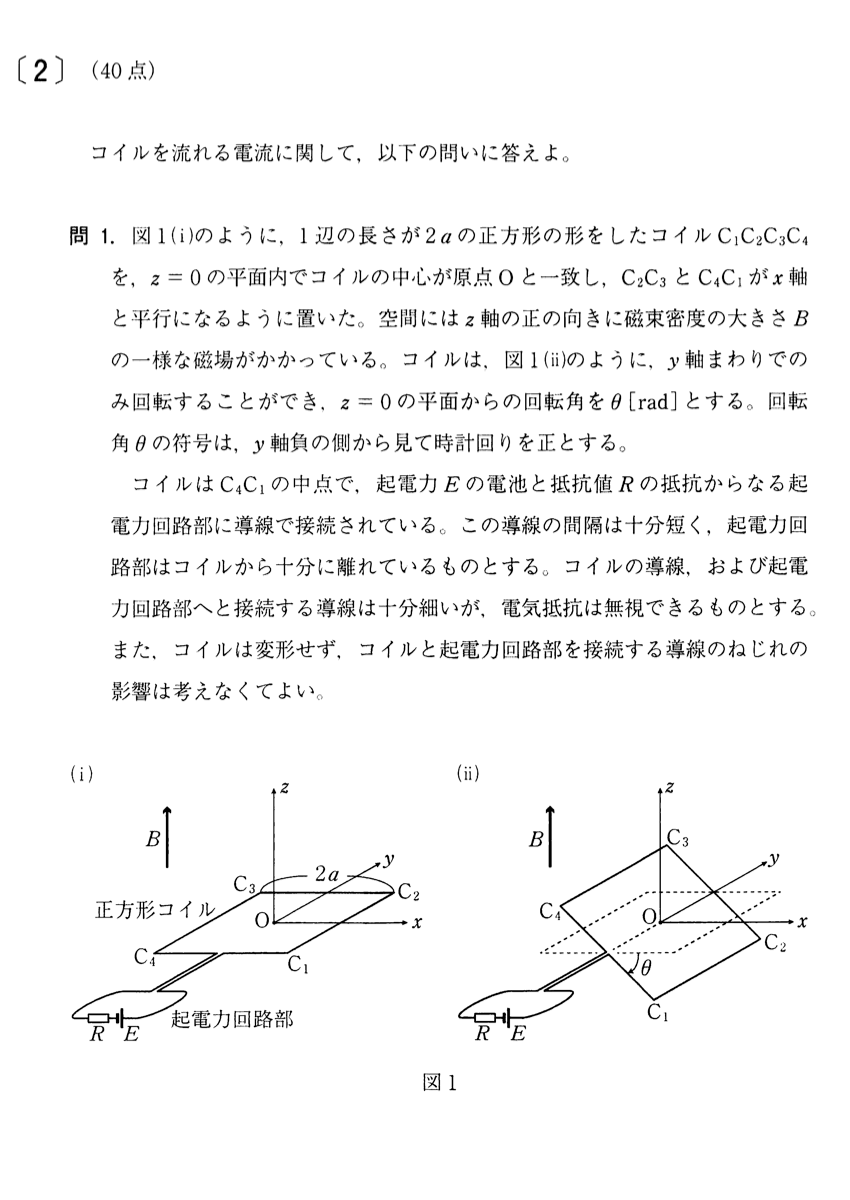

| 単元 | 電磁誘導(+仕事) |

| 難易度 | やや簡単〜標準 |

| 理想解答時間 | 20分(医学科) 25分(他学部) |

| 目標得点 | 35点(医学科) 30点(他学部) |

※物理の第2問は40点満点です。

第2問も例年と同じで電磁気。(これは変わることはありません。)

電磁気の対策が間に合わない現役生にはラッキーな問題。

「ファラデーの電磁誘導の法則」と「仕事」を理解していれば、簡単に解くことが出来ます。

しかも導入に沿って解いていけばいいので、自分で考える必要がほとんどありません。

設問分析

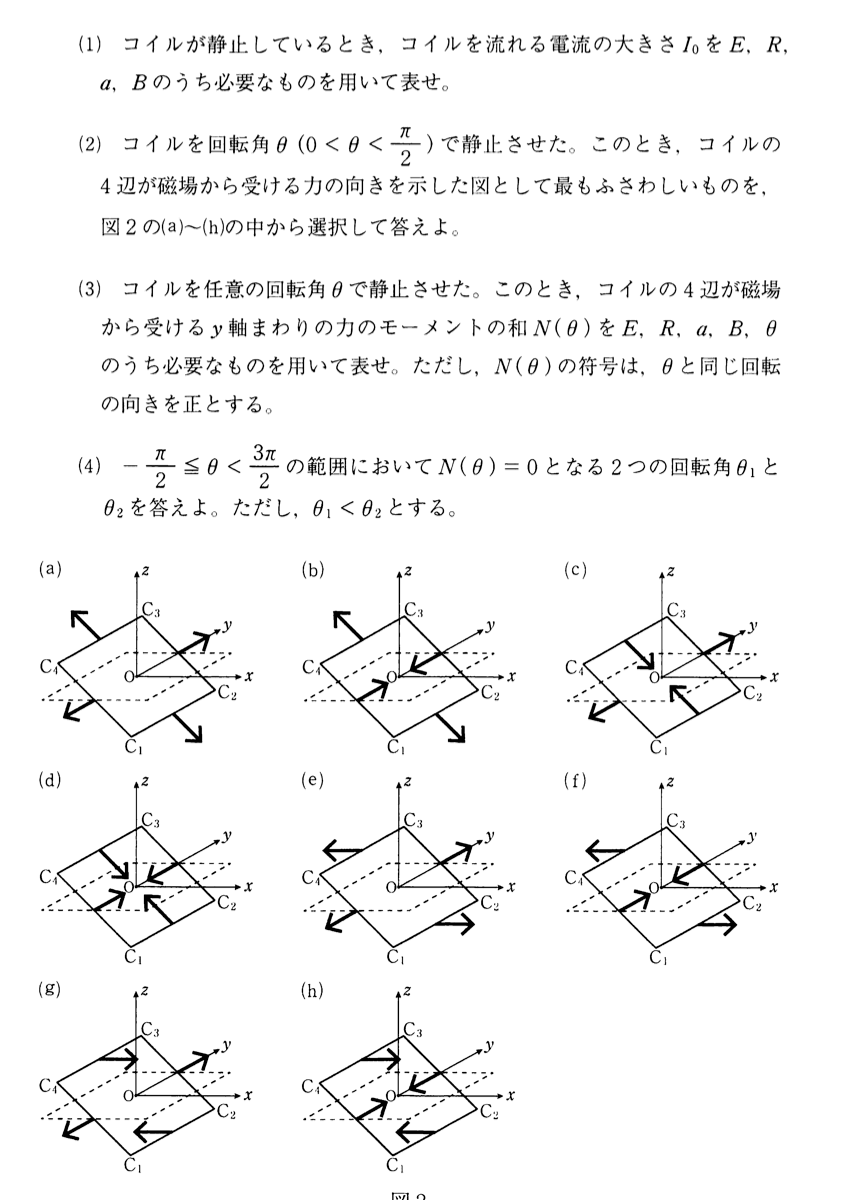

−問1−

誰でも出来ます。「フレミングの左手の法則」で磁場中のコイルが受ける力を求める。そしてモーメントを求めるだけ。

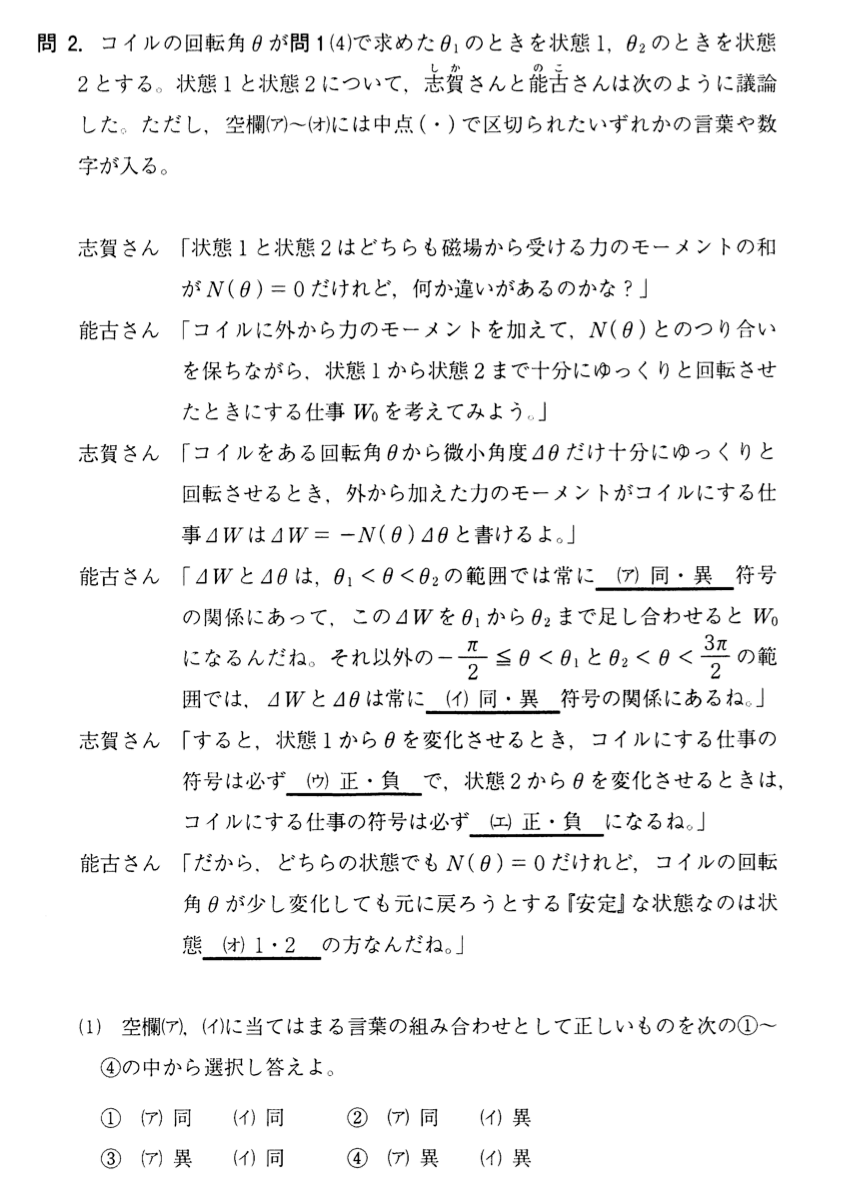

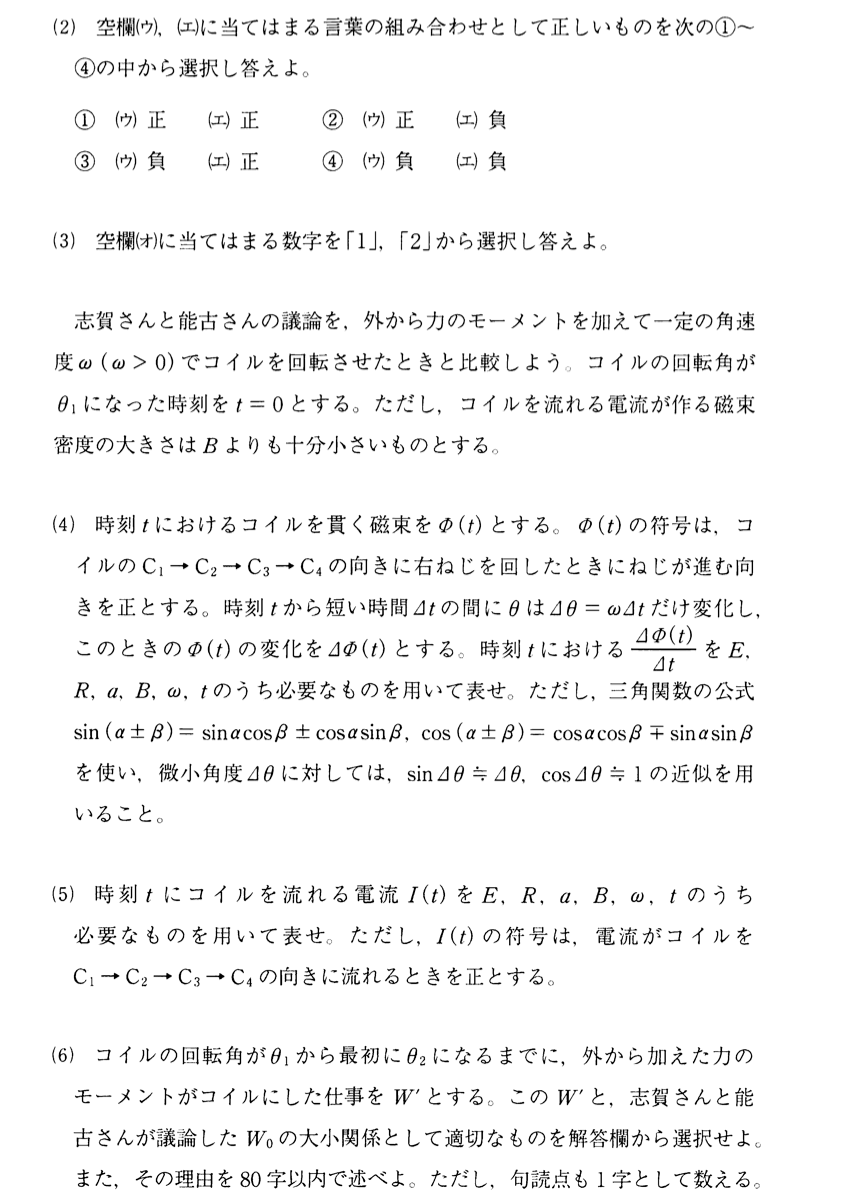

−問2−

長文が出てきてビビったかもしれません。

しかし、与えられた「ΔW=-N(θ)Δθ」に当てはめていけば解けます。

何をやっているかは分からないかもしれませんが、答えは出るので大丈夫笑

(4)からが本格的に「電磁誘導」の問題になってきます。

とは言っても、コイルを貫く磁束の変化分を求めて近似するだけの典型的な問題。

練習がものをいう問題です。

(4)が出来たら(5)はただの「オームの法則」。

(6)は記述問題ですが、今までやってきた作業を振り返るだけ。

すべての範囲を漏れなく勉強することが何よりも大事です。

「電磁気は苦手だから力学と波動でなんとかする」と言って、電磁気を捨てる人がいます。

でも今回の問題は「電磁気」をある程度やっているだけで、誘導に沿っていくだけで半分は得点できます。

1分野を捨てるともったいないですよ。

すべての分野を満遍なく勉強するべし

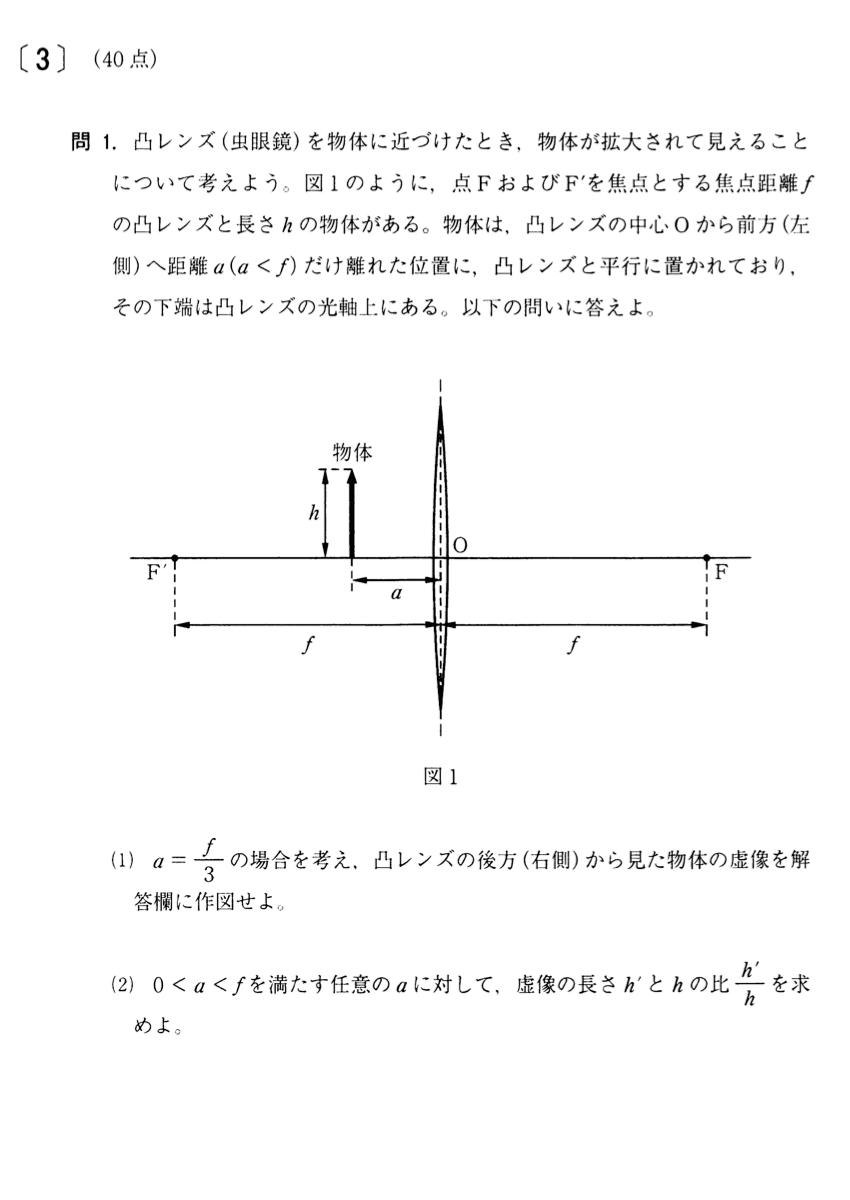

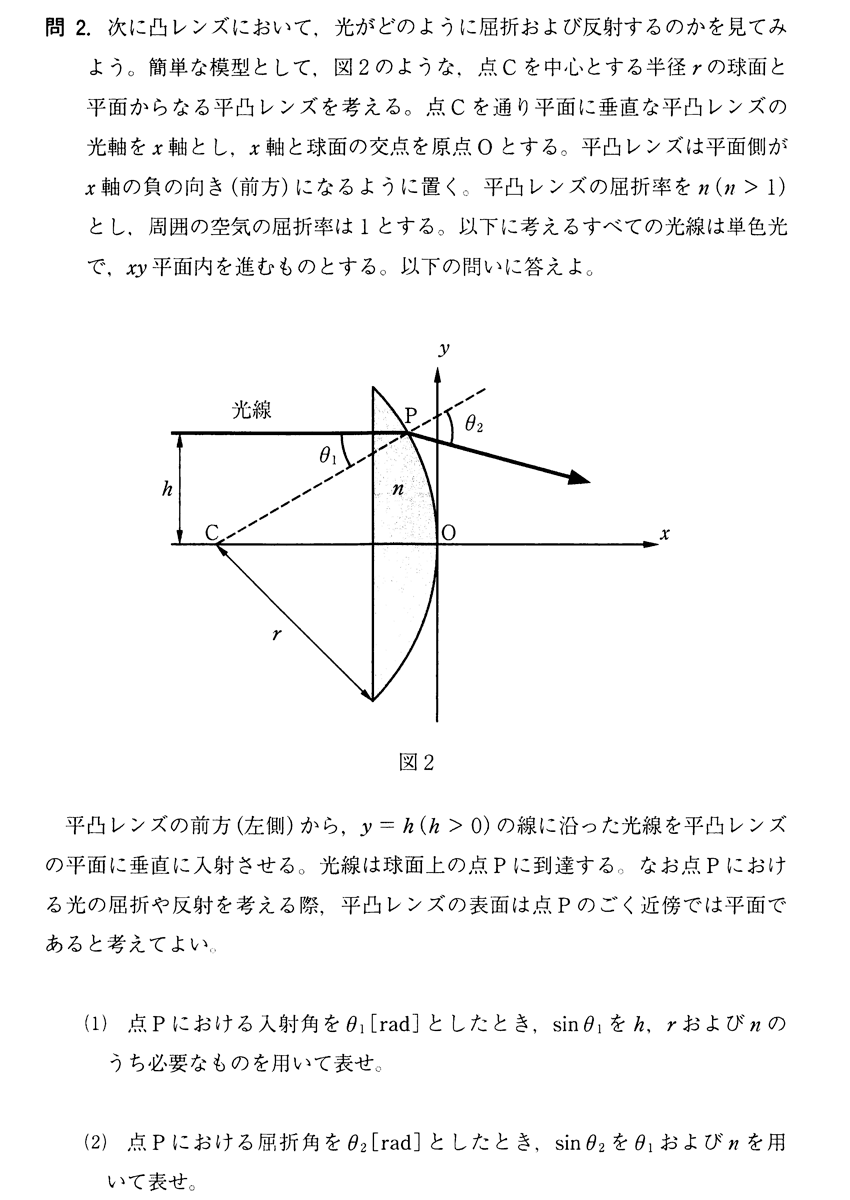

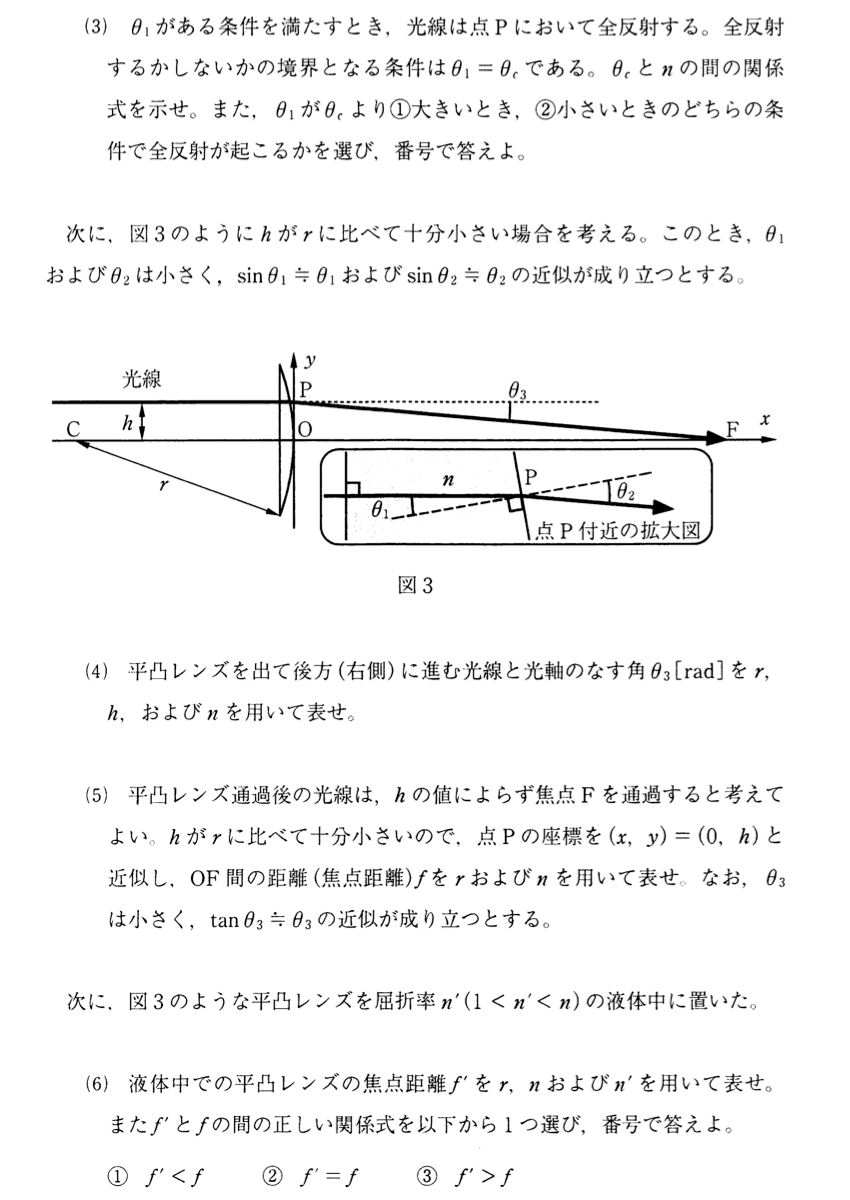

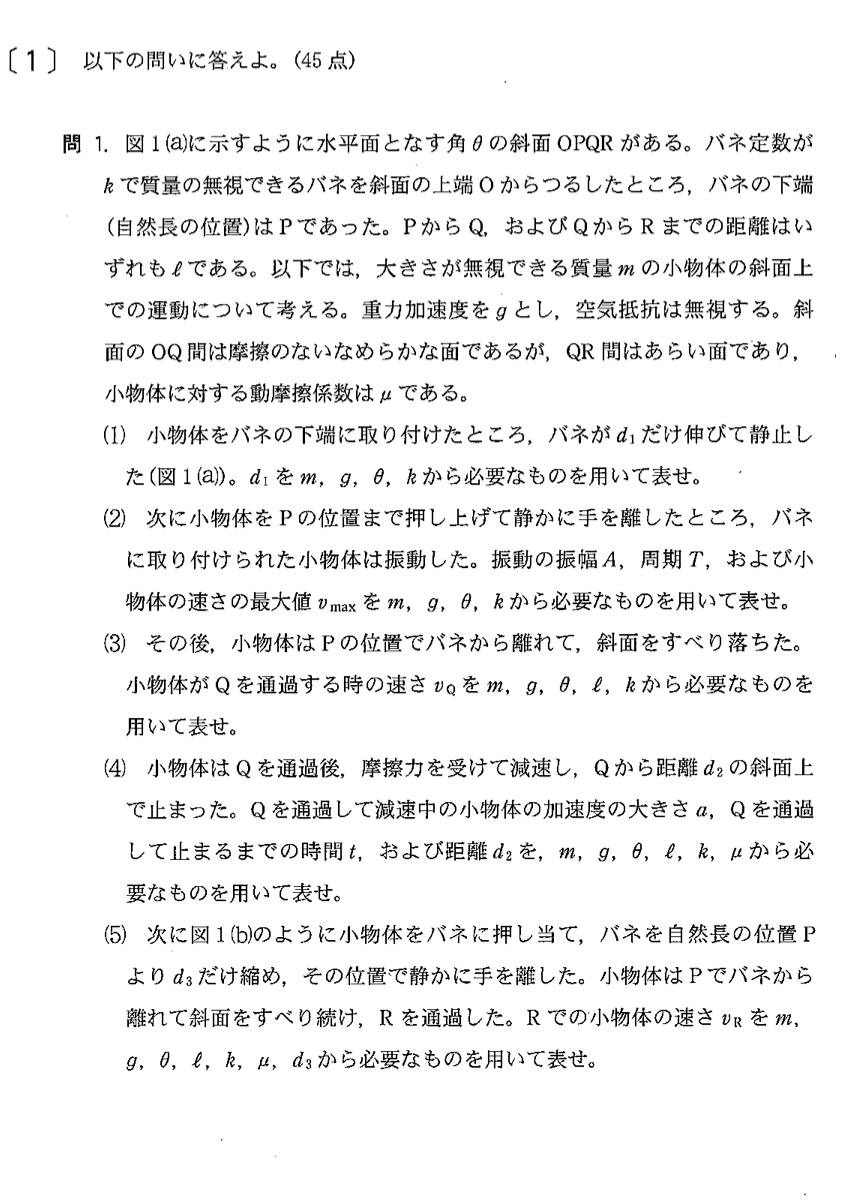

九大物理2022 第3問 講評

第3問は波動。

九州大学の物理では、波動と熱力学が交互に出題されます。

つまり、前の年が波動の場合はその年は熱力学が出題される傾向にあります。

ただし、このルールは絶対ではありません。たまに波動が2年連続で出題されたり、ルール破りが起こることも。ヤマをはるのはやめましょう!

| 単元 | レンズ、光の干渉 |

| 難易度 | やや簡単 |

| 理想解答時間 | 15分(医学科) 20分(他学部) |

| 目標得点 | 40点(医学科) 40点(他学部) |

※物理の第3問は40点満点です。

第1・2問が「やや簡単」だった上に、第3問も「やや簡単」な問題になりました。

出題内容が「レンズ」だったことにはひっくり返ったかもしれませんが・・・

中原先生

中原先生でも内容は簡単。「レンズの公式」を知っていれば、あとは図形的に角度を考察していくだけ。角度は中学生レベルの問題です。

最後には「光の干渉」の超基本問題!かなり解きやすかった問題だと思います。

設問分析

−問1−

虚像の作図をして、「レンズの公式」を使えば終わり。

−問2−

「屈折の公式(スネルの公式)」を使って、あとは図形的に長さを角度を用いて表すだけ。

全反射が起こる時の条件(臨界角の求め方)など、基本的なことを知っていれば簡単に解くことが出来ます。

−問3−

光が「強め合う・弱め合う条件」と「反射で位相がπ変わる条件」を使うだけ。

う〜ん、簡単。

それが素直な感想です。

中原先生

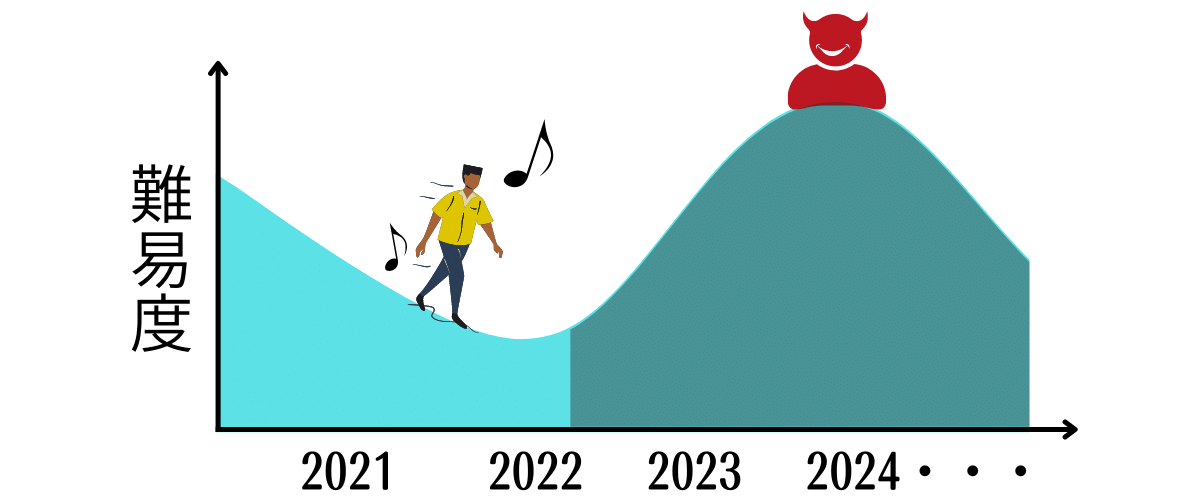

中原先生九州大学物理の今後の傾向

2021年→2022年と九州大学の物理は易化傾向が続いています。

しかし、これは九大物理が簡単になりつつあるというわけではないと思います。

中原先生

中原先生

2年連続易化した物理。簡単な年ばかり続かない!?

九大物理で有名なのが2012年。(物理が難しくて、合格最低点も低い年でした。)

一番解きやすかったのは力学ですが、量は2022年の力学の倍以上はあるのでは?というくらいのボリュームでした。

今後はこのレベルが出題されることも十分にありえます。2022年の過去問が解けたことに満足するのではなく、もっと力をつけていきましょう。

九州大学物理の対策法

何よりも「基本問題・典型問題」をたくさん解くことを意識しましょう。

点数を伸ばすのに必要なのは、「映像授業をたくさん見ること」ではありません。手を動かして勉強量をこなしていくこと。

その上で、「名問の森」や「重要問題集」のような問題集で入試問題に取り組んでいきます。

九州大学 物理2022 全体講評まとめ

この記事では、2022年の九大物理について話してきました。

最後にまとめておくと、

| 大問 | 難易度 | 目標得点 |

|---|---|---|

| 第1問 45点満点 | やや簡単 | 40点(医学科) 35点(他学部) |

| 第2問 40点満点 | やや簡単〜標準 | 35点(医学科) 30点(他学部) |

| 第3問 40点満点 | やや簡単 | 40点(医学科) 40点(他学部) |

| 全体 | 昨年より易化 | 170点(医学科) 115点(他学部) |

正直に言うと、簡単。

ですが、簡単だからと言って全員が高得点を取れるわけではありません。物理は簡単でも意外と差がつきます。

簡単な問題でも確実に高得点をとるには、物理に時間をかけてたくさんの演習量をこなすことが必要。

中原先生

中原先生