九州大学理学部の合格最低点を徹底分析!

この記事でわかること

- 九大理学部の合格最低点

- 九大理学部に受かるための目標点

- 合格するために大事なこと

「九大理学部に受かるには何点取ればいいの?」

あなたのこの悩みを100%、いや、120%解決できます。この記事では、九大理学部の合格最低点を発表するだけではありません。

- 共通テストは何%取れば受かるのか

- 2次試験では何点取れば受かるのか

- 各科目で何点取れれば合格できるのか

これらは、九大ですら発表していない情報です。

中原先生

中原先生断言しますが、この情報が得られるのは竜文会のこのブログのみ。

あなたが九大理学部に合格するためのすべての情報を手に入れることができます。

九大理学部(前期)の合格最低点

合格最低点を話す前に、九大理学部の配点をお話しします。

九大理学部・配点

| 共通テスト | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 計 |

| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 450 |

| 二次試験 | |||||

| 数学 | 理科 | 英語 | 計 | ||

| 250 | 250 | 200 | 700 | ||

これに情報を含めた1175点満点。

九大理学部は『ザ・理系』の配点。英語・数学・理科の3科目で(1175点中)1000点も占めることになります。

九大理学部の合格最低点

では、九大理学部の合格最低点を一覧で載せておきます。

物理学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 682.5点(59.3%) | 2019年 | 703.8 (61.2%) |

| 2023年 | 664.5点(57.8%) | 2018年 | 709.0 (61.7%) |

| 2022年 | 644.5 (56.0%) | 2017年 | 752.0 (65.4%) |

| 2021年 | 658.0 (57.2%) | 2016年 | 729.8 (63.5%) |

| 2020年 | 696.7 (60.6%) | 2015年 | 698.9 (60.8%) |

化学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 694.0点(60.3%) | 2019年 | 714.9 (62.2%) |

| 2023年 | 653.0点(56.8%) | 2018年 | 677.2 (58.9%) |

| 2022年 | 626.5 (54.5%) | 2017年 | 729.6 (63.4%) |

| 2021年 | 660.0 (57.4%) | 2016年 | 714.1 (62.1%) |

| 2020年 | 641.3 (55.8%) | 2015年 | 703.7 (61.2%) |

地球惑星科学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 698.5点(60.7%) | 2019年 | 699.3 (60.8%) |

| 2023年 | 647.0点(56.3%) | 2018年 | 668.6 (58.1%) |

| 2022年 | 628.5 (54.7%) | 2017年 | 725.8 (63.1%) |

| 2021年 | 647.5 (56.3%) | 2016年 | 714.6 (62.1%) |

| 2020年 | 660.9 (57.5%) | 2015年 | 682.0 (59.3%) |

数学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 712.0点(61.9%) | 2019年 | 699.2 (60.8%) |

| 2023年 | 657.0点(57.1%) | 2018年 | 653.9 (56.9%) |

| 2022年 | 649.0 (56.4%) | 2017年 | 763.7 (66.4%) |

| 2021年 | 684.5 (59.5%) | 2016年 | 727.8 (63.3%) |

| 2020年 | 664.1 (57.7%) | 2015年 | 722.0 (62.8%) |

生物学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 688.0点(59.8%) | 2019年 | 688.8 (59.9%) |

| 2023年 | 646.0点(56.2%) | 2018年 | 649.8 (56.5%) |

| 2022年 | 608.0 (52.9%) | 2017年 | 707.7 (61.5%) |

| 2021年 | 650.5 (56.6%) | 2016年 | 698.3 (60.7%) |

| 2020年 | 633.9 (55.1%) | 2015年 | 678.3 (59.0%) |

学部や問題の難易度により変動はありますが、九大理学部の合格最低点は650〜680点。得点率としては56〜59%程度です。

60%を超える年もありますが、共通テスト以前。共通テストが始まってからは56〜59%になります。

なお、ここから九大理学部の合格最低点をかなり詳しく分析します。ただ、全学科の分析をすると煩雑になる。そこで、化学科に絞り分析します。

九大理学部の各学部はそこまで大差はありません。他の学科を目指している場合でも大丈夫。自分の目指している学科だと思ってください。

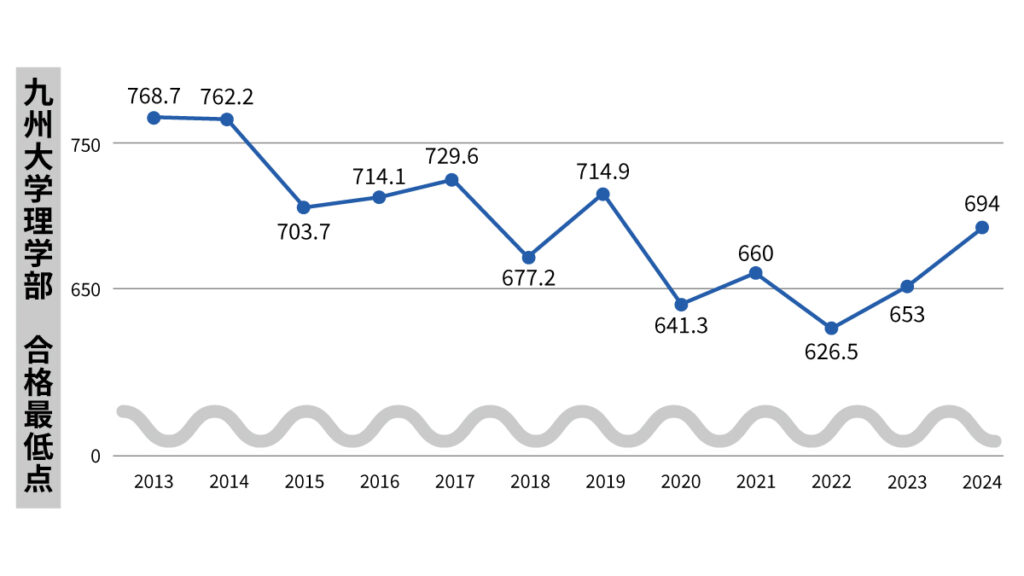

九大理学部の合格最低点の推移

最初に合格最低点の推移をお話しします。

グラフを見ると分かりますが、2020年代から合格最低点が一気に下がります。

理由は2つ。

- 共通テストへの移行

- 数学の難化

第一の理由は共通テストへの移行でしょう。共通テストになってからは高得点が取りづらくなりました。実際、共通テストボーダーも4〜5%ほど下がっています。

そして、第二の理由が数学の難化。2020年以降は、九大では理系数学が難しくなりました。特に2023年は史上最高難易度と言われるほどです。

九大受験生は数学の難化の影響を受けやすい。実際、英語がちょっと難しくなったところで合格最低点はそれほど変わりません。でも、数学は違う。難しくなると、合格者の得点も一気に下がります。

2024年は2023年と比べて数学が易化。その結果、合格最低点も上がることに。

基本的に九大の合格最低点は数学に影響を受けると思ってください。英語や理科の難易度はそこまで変わりません。

九大理学部の合格最低点を分析

ここからは合格最低点をさらに詳しく分析します。各年度ごとに、

- 共通テストで必要な点数

- 2次試験で必要な点数

- 2次試験の各科目の点数

今から話すことはめちゃくちゃ大事なことです。『各科目で何点取ればいいのか』を把握してない九大受験生が多すぎる。その結果、勉強量が足りなかったり、無駄に勉強をしすぎることになります。

あなたが最短で効率よく九大に受かりたいなら絶対に聞いてください。

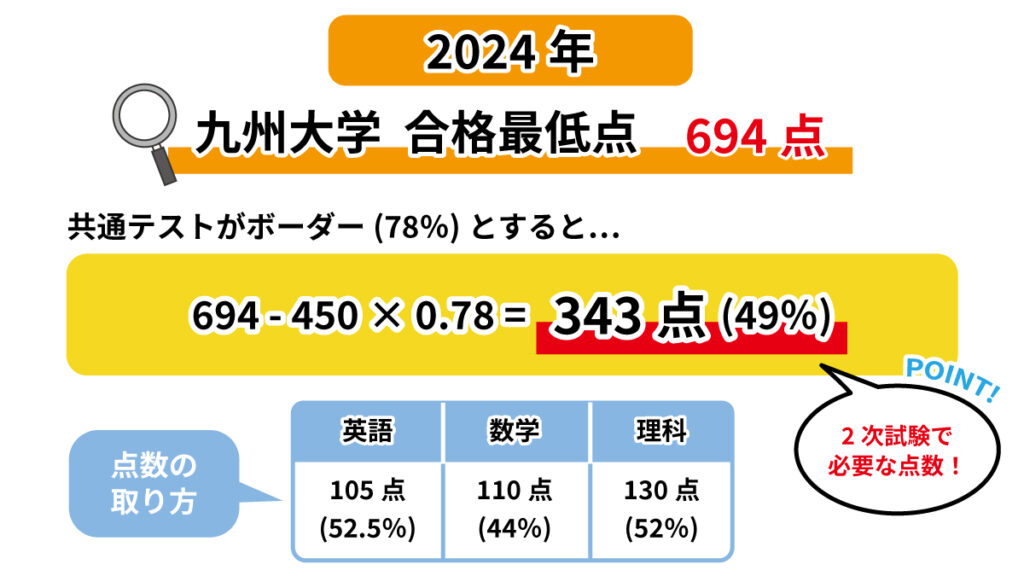

2024年の合格最低点を分析

まずは、2024年の合格最低点を分析します。2024年の九大理学部化学科の最低点は694点。

共通テストボーダーの78%を取ったとして、2次試験で必要な点数は343点。得点率としては、49%。つまり、2次試験で約半分取れたら合格できます。

2次試験で必要な点数はこんな感じ。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 105点(52.5%) | 110点(44%) | 130点(52%) |

正直そこまで難しくはありません。2024年は理系数学がそこまで難しくない。(簡単ではないので勘違いしないように)

第一問と第四問が完答できそうなので、110点。あとは、英語の理科で均等な点数を取って合格。

この年の出題は全体的に標準的。数学が暴れてないこのような年は全体的に50%取るのが目標になります。

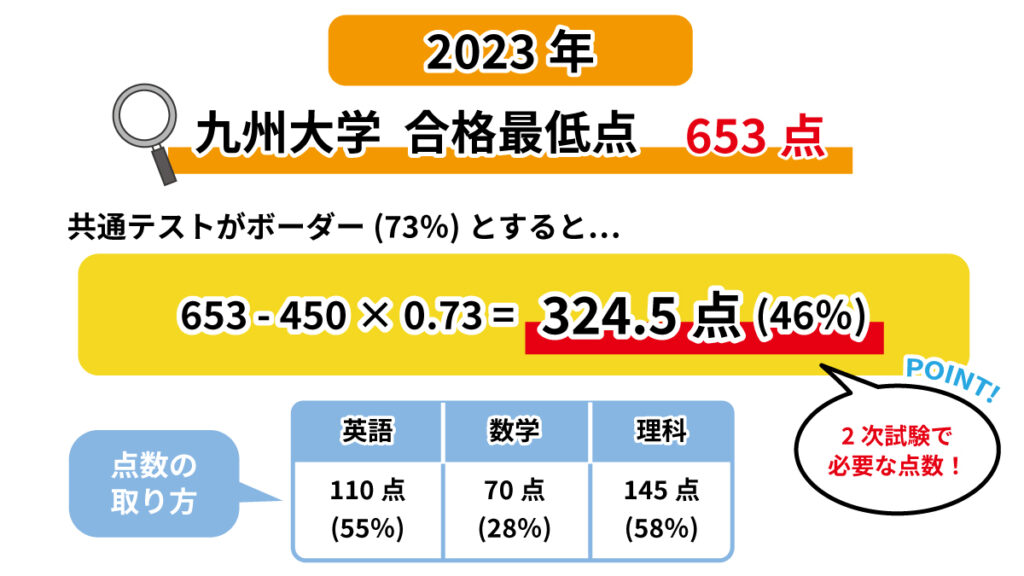

2023年の合格最低点を分析

2023年の合格最低点は、653点。共通テストボーダーが73%なので、2次試験で必要な点数は324.5点。得点率としては、46%です。

2023年は合格最低点が低い。理由としては数学の超絶難化。第三問なんて、「これ解ける受験生いるの?」ってレベル。

2次試験と点数の取り方はこんな感じでしょうか。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 110点(55%) | 70点(28%) | 145点(58%) |

「もっと数学取れるでしょ」って言われそうですが、これより低くて合格した人はたくさんいます。

この年を見ても大事なのは英語と理科。数学なんて難易度がどうなるかは分かりません。簡単だったら点数がいつも通り取れるでしょう。

でも、めちゃくちゃ難しくなったら?最悪の想定をするという教訓をくれる2023年。今すぐに2023年の過去問を解いて絶望してください。

そして、「数学で点数を稼ぐ」と思っているなら考えを改める。英語と理科にも力を入れて苦手を克服しましょう。

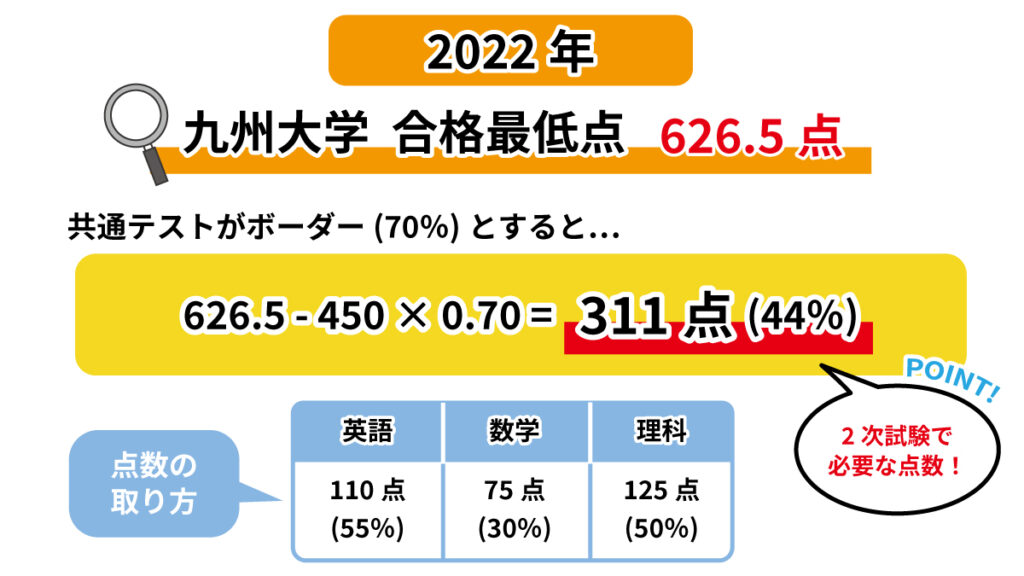

2022年の合格最低点を分析

2022年の合格最低点は626.5点。九大史上を見ても合格最低点が低い年になります。

1つ目の理由は共通テストで数学が難化したこと。実際、共通テストボーダーは70%。めちゃくちゃ低くなっています。

共通テストボーダーの点数を取ったとして、2次試験で必要な点数は311点。得点率は44%です。

2022年も数学が難しい。それを踏まえると、以下のような取り方になります。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 110点(55%) | 75点(30%) | 125点(50%) |

考え方は基本的に毎年同じです。英語と理科で55%近い点数を安定して取る。すると、数学がめちゃくちゃ難化して点数が下がっても合格最低点に引っかかります。

過去問を解く際にこの点数を参考にして欲しい。そして、上の点数を取れてない科目が合格最低ラインに到達してない科目です。ということはめちゃくちゃ力を入れるべき。

九大理学部の共通テスト最低点

ここまで九大理学部の合格最低点について分析してきました。

たまに「共通テストは何点取ったらいいですか?」と聞かれます。理想は共通テストボーダーを少し超える75%。これくらい取れていれば余裕を持って2次試験に挑むことができます。

ただ、「どうしても共通テストが取れない」と思われてるかもしれません。そこで、共通テストで最低限確保すべき点数もお話しします。

私が考える点数は70%。共通テストボーダーが75%程度なので−5%です。

65%でも受からなくはないですが、かなりキツイ。実際、2024年の場合は2次試験で57%の得点が必要になります。

2次試験で57%は不可能ではありません。しかし、難易度が低くマーク試験で勘でも正解できる共通テストで65%しか取れてない。そんな学力で九大2次試験で57%を取るのはほぼ100%不可能です。

だからこそ70%は取りたい。しかも国語や社会に頼った70%ではだめ。

下の2つは同じ70%。

共通テスト パターンA

| 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |

|---|---|---|---|---|

| 80% | 65% | 65% | 65% | 80% |

共通テスト パターンB

| 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |

|---|---|---|---|---|

| 60% | 75% | 75% | 75% | 60% |

ただ、合格可能性は天と地ほど違います。パターンAの場合は、九大理学部への合格可能性は0%。しかし、パターンBの場合は合格の可能性が残っています。

勘違いしている人が多いですが、国語や社会に特化して共通テストの点数を1〜2%上げることに意味はありません。どうせ、2次試験で点数が足りずに落ちることになります。

数学と英語、理科で点数を確保した70%。このパターンなら、共通テストで70%だったとしても、九大理学部に合格できる可能性は十分にあります。

九大理学部の各科目の最低点

では、続いて九大理学部に合格するために、2次試験で最低限取るべき点数をお話しします。はっきり言って、この情報はめちゃくちゃシークレット。九大も公開していない情報です。

九大の過去問や合格最低点を徹底的に分析し私が編み出した点数です。

英語

まずは英語から。英語で確保したい点数は80点。「英語が苦手・・・」という場合でも、80点は確保しておきたいところです。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 80点(40%) | 120点(48%) | 145点(58%) |

英語で80点だった場合の合格最低点の取り方はこんな感じ。もちろん、英語が60点や70点でも合格は可能です。その分、数学や理科で稼げばいいだけですから。

ただ、できる限り数学と理科の負担は増やしたくない。数学は難化する可能性がありますし、理科も計算ミスで雪崩式に失点する可能性があります。要は、数学と理科は失敗する可能性が高いわけです。

だからこそ、英語は最低でも80点は確保したい。欲を言えば、100点取りたい。実際、九大英語で100点(200点満点)を取るのはそこまで難しくありません。(正しい勉強法で勉強すれば、という条件はありますが)

数学

続いては数学です。数学は苦手な人はめちゃくちゃ苦手。「数学だけはどうしても取れない・・・」という場合を考慮して、最低限確保したい点数は50点とします。(もちろん、年によります)

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 130点(65%) | 50点(20%) | 165点(66%) |

数学で50点(250点満点)だったときの最低点の取り方はこんな感じです。ちなみに、数学がかなり悪くても合格する人は意外といます。

もちろん、英語と理科の負担はかなり大きくなる。でも、数学に時間をかけすぎて成績が全く上がらないくらいなら、この方が現実的です。

数学が全然取れなくても諦めないでほしい。九大に合格する可能性は十分にあります。

理科

最後は理科です。理科で確保したい点数は100点。「理科がどうしても苦手」という場合でも100点は確保したいところ。物理が壊滅的に苦手という仕方がない場合でも80点は死守してください。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 140点(70%) | 105点(42.5%) | 100点(40%) |

理科で100点(250点満点)だったときの最低点の取り方はこんな感じです。理科が苦手な人は数学が苦手な場合が多い。だからこそ、英語の負担がかなり大きくなります。

実際、理科で100点しか取れないようでは、九大理学部合格はかなり厳しい。というか、理学部に入学するなら理科はもう少し鍛えるべきです。

この記事の後半でも話しますが、理科は基本的に高得点を取る必要があります。100点と言いましたが、理科が苦手という状況は絶対に作らないでください。早めから理科の対策を始めたらこんなことにはなりません。

九大理学部の合格最低点を取るのは難しい

合格最低点を見るだけだと「意外に取れるかも」と思われるかもしれません。確かに、2次試験の合格最低点は50%弱。2問に1問正解したらいいので、簡単そうに見えます。

でも、九大ですよ?合格最低点、つまり合格に必要な点数を取るのが簡単なはずがありません。

でもね、合格最低点だけを見て油断する人は多い。なので、実際に過去問を解くことをおすすめします。今すぐに九大の過去問を解いてみましょう。

過去問が実際に解けるなら油断してもいいです。(本当は余裕で受かるレベルまで油断して欲しくないですが・・・)でも、おそらく合格点を取ることはできないはず。ということは、あなたは合格ラインに到達していないということ。

仮に合格最低点が低くても油断するなんてもってのほかです。このままでは不合格は間違いありません。

九大理学部の合格最低点なんて気にするな

「合格最低点なんて見るな!」

「いきなりどうした?」「気でも狂ったか?」と思いましたか?

ご安心ください。私は至って正常です。

中原先生

中原先生九大理学部に合格したいなら合格最低点を目指すべきではない。

これが、私が伝えたいことです。

合格を目指すのに、合格最低点を基準にする人は多い。でもね、最低点なんて目指すようでは合格はできません。目指すべきなのは『合格者平均点』。合格者平均点を取る力があれば、安定して合格を勝ち取ることができます。

九大理学部の合格者平均点

では、ここからは合格者平均点について話していきます。

物理学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 750.0点(65.2%) | 2019年 | 757.42 (65.9%) |

| 2023年 | 722.2点(62.8%) | 2018年 | 758.68 (66.0%) |

| 2022年 | 710.93 (61.8%) | 2017年 | 814.59 (70.8%) |

| 2021年 | 722.51 (62.8%) | 2016年 | 780.85 (67.9%) |

| 2020年 | 750.54 (65.3%) | 2015年 | 768.33 (66.8%) |

化学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 750.0点(65.2%) | 2019年 | 757.75 (65.9%) |

| 2023年 | 722.2点(62.8%) | 2018年 | 732.14 (63.7%) |

| 2022年 | 707.22 (61.5%) | 2017年 | 798.13 (69.4%) |

| 2021年 | 721.52 (62.7%) | 2016年 | 769.95 (67.0%) |

| 2020年 | 703.35 (61.2%) | 2015年 | 784.66 (68.2%) |

地球惑星科学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 762.3点(66.3%) | 2019年 | 735.71 (64.0%) |

| 2023年 | 690.8点(60.1%) | 2018年 | 713.53 (62.0%) |

| 2022年 | 688.19 (59.8%) | 2017年 | 778.62 (67.7%) |

| 2021年 | 691.69 (60.1%) | 2016年 | 757.80 (65.9%) |

| 2020年 | 708.98 (61.7%) | 2015年 | 734.46 (63.9%) |

数学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 765.4点(66.6%) | 2019年 | 749.31 (65.2%) |

| 2023年 | 712.6点(62.0%) | 2018年 | 744.24 (64.7%) |

| 2022年 | 737.87 (64.2%) | 2017年 | 823.84 (71.6%) |

| 2021年 | 728.75 (63.4%) | 2016年 | 776.46 (67.5%) |

| 2020年 | 734.03 (63.8%) | 2015年 | 792.66 (68.9%) |

生物学科

| 年度 | 合格最低点 (得点率) | 年度 | 合格最低点 (得点率) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 738.5点(64.2%) | 2019年 | 741.05 (64.4%) |

| 2023年 | 699.7点(60.8%) | 2018年 | 704.84 (61.3%) |

| 2022年 | 654.24 (56.9%) | 2017年 | 754.15 (65.6%) |

| 2021年 | 689.19 (60.0%) | 2016年 | 749.13 (65.1%) |

| 2020年 | 701.83 (61.0%) | 2015年 | 737.37 (64.1%) |

九大理学部の合格者平均点は、700〜750点程度。

九大理学部の合格最低点を超える得点戦略

では、九大理学部に余裕で合格できる点数をどのように取ればいいのか。ここからは得点戦略についてお話しします。

目指すべき戦略

先ほど、九大理学部の合格最低点は700〜750点と話しました。年にもよりますが、720点が1つの指標です。(簡単な年はもっと点数が必要になるのは当然です。)

過去問演習で720点が取れれば合格は一気に近づきます。さらに、この点数は合格最低点ではなく平均点。合格者の中でも真ん中の成績で合格できる点数です。つまり、かなり確実に合格を掴むことができます。

具体的な点数の取り方

では、720点を取るためには共通テストと2次試験で何点を取ればいいのか。さらには、各科目で何点ずつ取ればいいのか。具体的な点数の取り方をお伝えします。

しかも、ここでは3パターン紹介することにしました。人によっては「数学が苦手・・・」などいろんな悩みがあります。だからこそ、あなたが自分にぴったりの得点パターンを選べるように3つほど紹介します。

3つのパターンは、

- オールマイティパターン

- 数学が苦手なパターン

- 数学が得意なパターン

この3つです。

① オールマイティパターン

まずは、オールマイティパターンから。つまり、得意科目も苦手科目もない場合です。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 120点(60%) | 105点(42%) | 150点(60%) |

点数の取り方はこんな感じ。なお、共通テストは345点(76%)でほぼボーダーの点数を想定しています。

かなり理想的な取り方。なんかするかもしれない数学は手堅く100点を確保。点数が安定しやすい理科と英語で60%を目指します。

九大理学部に合格したいなら絶対このパターンを目指してください。この点数の取り方がもっとも安定感がある。この取り方ができれば、不合格になる可能性はかなり低くなります。

② 数学が苦手なパターン

次は数学が苦手なパターンです。あなたが数学が苦手な場合は、こちらのパターンを参考にしましょう。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 140点(70%) | 60点(30%) | 175点(70%) |

当然ですが、英語と理科の負担はかなり大きくなります。ただ、私はこのパターンはそこまで悪くないと考えています。

というのも、一番失敗する可能性が高い数学で最悪を想定しているから。数学がこれ以上に悪くなることはあまりないでしょう。仮に悪くなったとしても、点数の下がり幅は小さいです。

確かに、英語と理科の負担は大きい。70%を取らなくてはいけません。ただ、九大の英語と理科で70%を取るのは無理ではない。(もちろん、簡単ではないので勘違いしないように)

しっかりと勉強を積めば難しくはありません。だからこそ、「数学が苦手だから」と九大を諦めて欲しくない。あなたが合格できる可能性はまだまだあります。戦略を持って勉強に挑みましょう。

③ 数学が得意なパターンな場合

最後に数学が得意なパターンです。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 100点(50%) | 140点(56%) | 135点(54%) |

数学が得意な場合の点数の取り方はこんな感じ。私としては、このパターンが一番おすすめしません。理由としては、一番点数が変わりやすい数学に合否を委ねることになるから。

もちろん、数学が得意なこと自体はとてもいいこと。あなたが九大に受かるための大きな武器になります。

ただ、数学に頼りすぎるのはだめ。入試本番で数学を失敗する可能性はかなり高い。そして、失敗した際に不合格が確定してしまいます。

数学が得意な人こそ英語と理科を全力で鍛える。というか、数学の時間を英語と理科に回せばいいだけ。そういう意味では、他のパターンよりももっとも合格に近いと言えます。

九大理学部で目標点を取るために大事なこと

では、九大理学部で目標点を取るために大事なことをお話しします。

あなたにやって欲しいことが4つあります。

- 過去問を解く

- 自分の得点戦略を決める

- 勉強時間配分や勉強内容を決める

- 死ぬ気で勉強する

では、1つずつお話しします。

① 過去問を解く

一番最初にやって欲しいことは、過去問を解くこと。まずは九大理学部の難易度を実感してみてください。

「過去問は一番最後!」という言葉に惑わされてはいけません。あなたが高1ならまだしも、高2や高3なら過去問を解くべきです。5年分も10年分も解く必要はない。1年分でいいので解いてみましょう。

そして、難易度を感じてみてください。おそらく、「めちゃくちゃ難しい」と感じるはず。それでオッケーです。

合格点を取るのが目的ではありません。合格までの距離を感じて欲しいのです。あなたと九大理学部の間にどのくらいの距離があるのか。これを実感することが合格への第一歩です。

② 自分の得点戦略を決める

次に得点戦略を決めましょう。つまり、各科目で何点取ればいいかを大雑把に決めましょう。難しい場合は、先ほどお話しした3つのパターンから選んでください。

ここで決めた目標得点があなたの指標になってくれます。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 120点(60%) | 105点(42%) | 150点(60%) |

目標得点をこんな感じで決めたとします。そして、半年後のあなたの点数がこんな感じだとしましょう。

| 英語 | 数学 | 理科 |

|---|---|---|

| 110点(60%) | 90点(42%) | 60点(60%) |

英語と数学は合格に届きそうです。でも、理科が課題ですよね。ということは理科に力を割くべきだということです。

ここで決めた得点戦略は勉強の指標になる。あなたが勉強方針で迷った際の道標になってくれるでしょう。

目標点から時間配分や勉強内容を決める

得点戦略を決めたら、『何を勉強すべきか』を決めていきます。ただ、実際に勉強すべきことを決めるのは難しいと思います。なので、とりあえず「このくらい勉強すれば合格できるかな」くらいの気持ちで大丈夫。なんとなく、勉強計画を立てましょう。

私は各科目の勉強法やおすすめ参考書を他の記事でお話ししています。勉強計画を考える際の参考にしてください。

九大の各科目の勉強法

| 英語 | 英語長文がメインで出題されるので、英文解釈+英単語が勉強の基本。自由英作文も対策必須。 |

|---|---|

| 数学 | 数学ⅢCがメイン。場合の数・確率や整数も対策必須。おすすめ参考書は青チャート。 |

| 物理 | 名問の森・重要問題集のいずれかを仕上げるのが合格への1つの指標。 |

| 化学 | 重要問題集をどこまで完成することができるか。これで九大理学部の合否が決まる。 |

④ 死ぬ気で勉強する

勉強計画を決めたらあとは簡単。死ぬ気で勉強するだけです。

合格までに決めたことを100%やり切る。それでも足りなければ、さらに問題集を解く。これを徹底的に取り組むだけ。

あとは時間との戦いです。今すぐに勉強に取り組み、後悔のない受験生活を送ってください。

九大理学部の合格最低点まとめ

今回は、九大理学部の合格最低点について話してきました。いかがでしたか?

簡単に内容をまとめておくと、

- 合格最低点は650〜680点

- 合格を目指すなら合格者平均点を目指すべき

- 合格者平均点は700〜750点

- 九大理学部の目標点は720点

ただし、1150点満点のデータです。

「内容がボリュームありすぎてまだ分かってない」という場合は、何回もこの記事を読んでください。この記事を反復して読むことであなたは九大理学部合格に近づく。自信を持ってこう断言できます!