「九州大学の数学ってどのくらい難しいの?」

「九大の数学は何を重点的に対策したらいいんだろう」

というあなたのために、九州大学の数学を徹底的に分析しました!

「九大でよく出る分野の問題」や「九州大学の数学の難易度」。

さらには「何点とったら合格できるのか」というここでしか入手できない情報まで、すべてを話していきます。

最後まで読むことで、

あなたの九州大学合格に必ず役に立つ。

心からお約束しますので、しばらくお付き合いください!

この記事でわかること

- 九州大学 理系数学の「出題傾向」

- 九州大学 理系数学の「難易度」

- 九州大学 理系数学の「目標得点」

- 九州大学 理系数学の「対策」

この記事を書いた人

中原 遼太郎

九大受験に特化した学習塾『竜文会』代表

『竜文会』開校後、初年度には国立大学医学部や九州大学に合格者を輩出。

2年目には旧帝大医学部にも合格!

九州大学の過去問を20年分以上分析して指導カリキュラムを作成。

九州大学医学部に現役合格した経験を生かして、『学習計画の作成』や『LINEでのいつでも相談』による1人1人のサポート・九州大学に特化したハイレベルな演習で「九大受験生」をサポート。

経歴

- ラ・サール高校卒業 (高校入学組中)主席・学校賞受賞

- 九州大学医学部医学科卒業

- 九大本試験 数学・理科 9割

- 駿台九大実践 3位

- 九大オープン 6位(数学1位)

※ すべて医学科の成績です - CBT 九大医学部で3位

- ブログ読者 55万人を突破!

もっと知りたい方は中原先生の紹介へ!

※ 当ブログでは、九大受験生や親御様の悩みをリサーチした上で、表面的な悩みだけでなく根本的な悩みを解決できるようなコンテンツ制作を心がけています。コンテンツ制作は、中原遼太郎(九州大学医学部卒・竜文会代表)が担当。制作の流れや想いに関しては、コンテンツ制作ポリシーページを参考にしてください。

九州大学理系数学の概要

まずは、全体像を話していきたいと思います。

| 試験時間 | 150分 |

| 大問数 | 5問 |

| 難易度 | 標準→やや難 |

| 点差 | かなりつきやすい |

九州大学の理系数学は150分で大問が5つ。

時間的には余裕のある試験です。

ポイント

東京大学を始め、多くの大学では150分で6問。

つまり、1問あたりが25分。

九州大学は1問あたり30分なので、時間に余裕があります!

点数差もかなりつきやすく、

合格している人の中でも、約100点も差がつく試験。

初日の試験(英語と数学)が終わった段階で、

「あ〜、合格したな」と確信できるくらいにライバルに差をつけることができます。

九州大学の理系数学は標準的な問題が多く、

数学が得意な人であれば高得点を狙うことができます。

(最近は難しくなってきており、傾向も変わっているので注意が必要ですが・・・)

九州大学・理系数学の出題傾向

では、「九州大学理系数学の出題傾向」について話していきます。

まずはこちらをご覧ください。

頻出度順位

1位 積分法(数Ⅱ・Ⅲ)・12問

2位 整数・7問

3位 複素数平面・6.5問

4位 場合の数・確率・6問

5位 空間ベクトル・5問

2013年から2022年の過去10年間で、分野別に問題数を数えました。

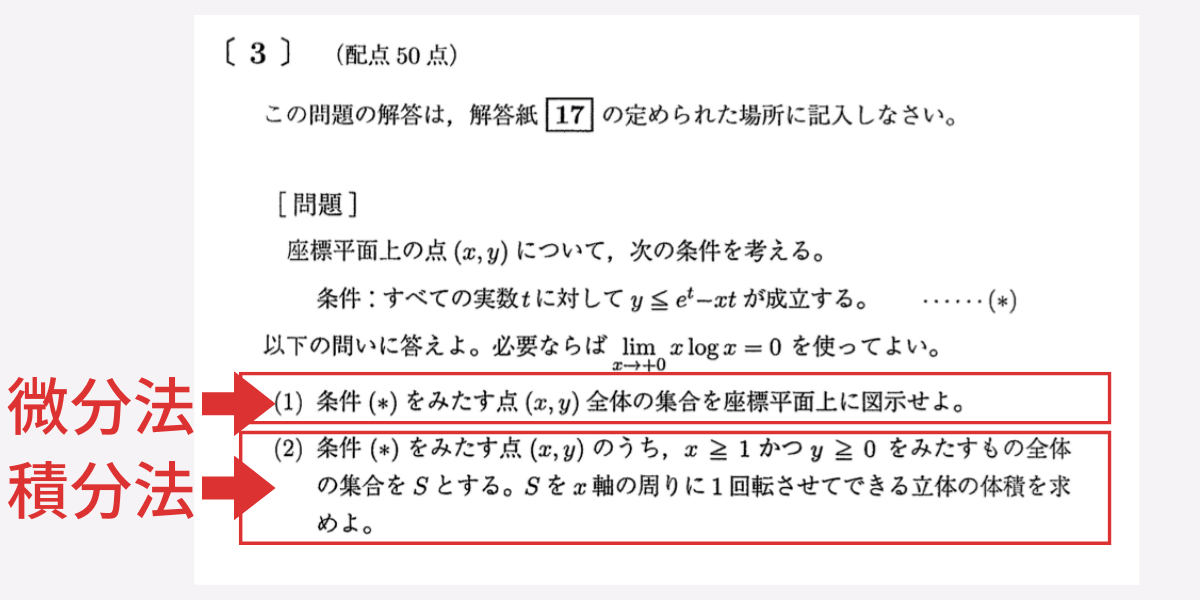

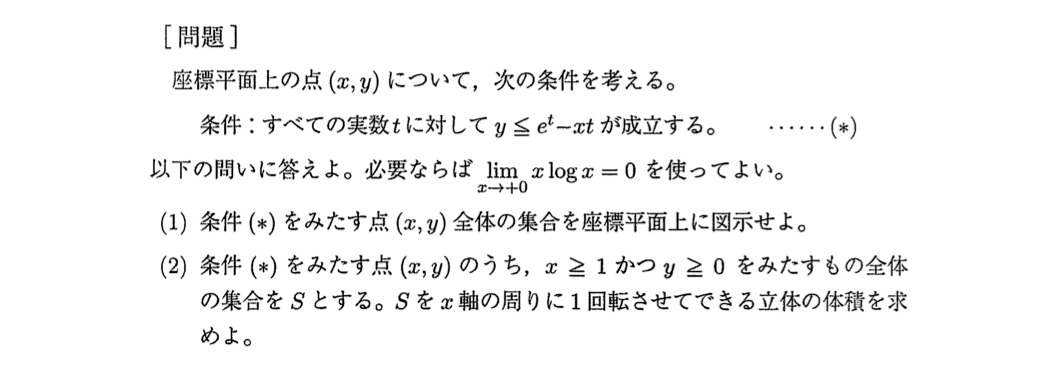

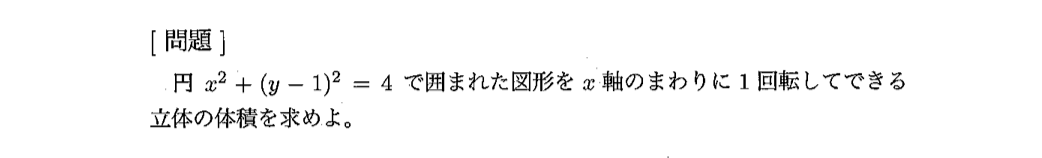

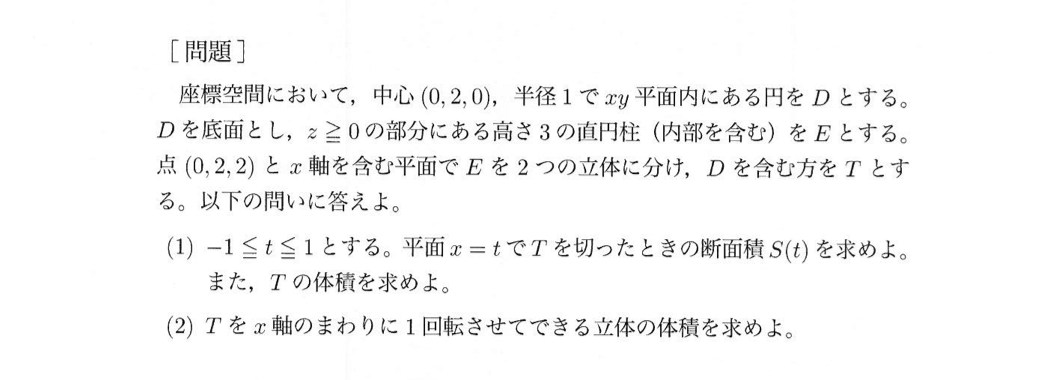

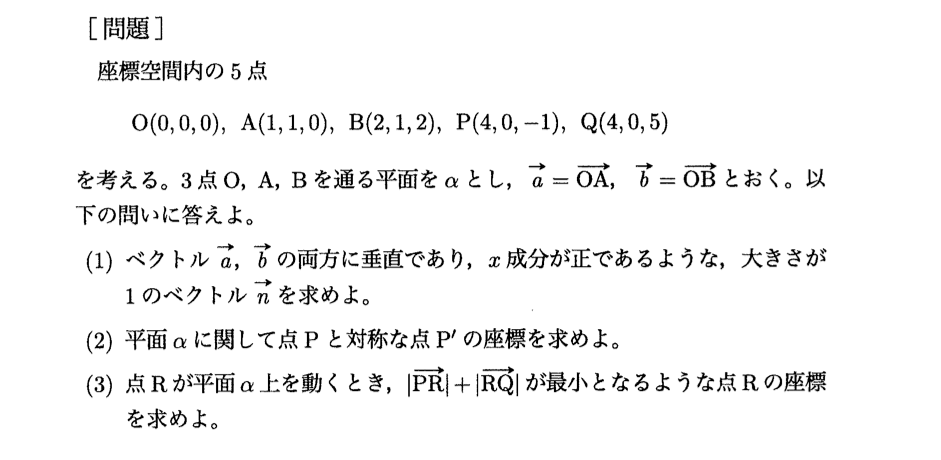

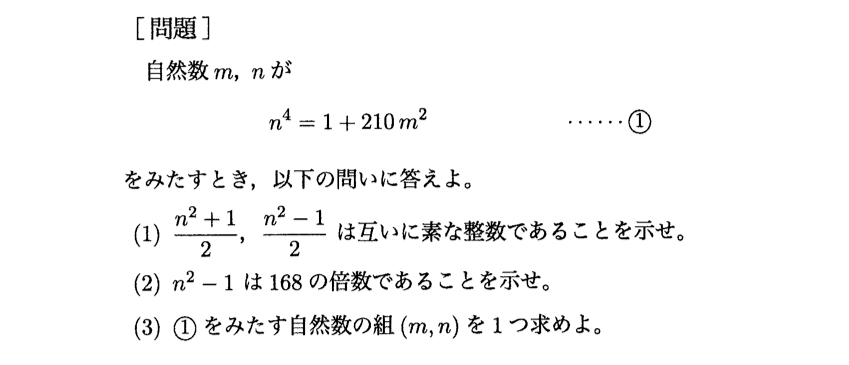

以下の問題(2021年の第3問)のような、「前半は微分法、後半は積分法」といった問題はそれぞれを0.5題ずつとカウントしました。

ちなみに、6位以下は

微分法(数Ⅱ・Ⅲ)が3問、極限は2.5問、図形と方程式が2問と続きます。

分析した問題数は2013年の第5問(行列)を除く49題。

なので、積分法や整数の問題は毎年出題されていることになります。

では、頻出分野ごとに出題傾向を分析していきます。

九州大学・理系数学の頻出単元

① 積分法(数Ⅱ・Ⅲ)

九州大学・理系数学の最重要単元は「積分法(数Ⅱ・Ⅲ)」です。

毎年出ると断言できるくらい頻出。

ポイント

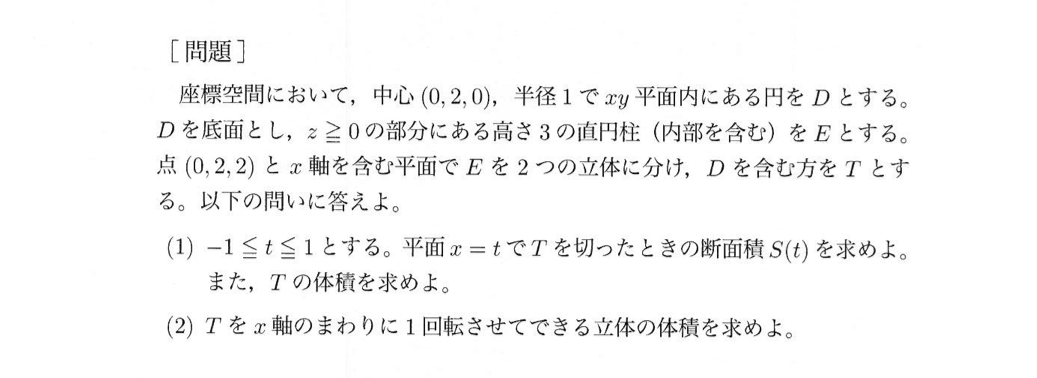

問題の特徴としては、回転体の体積を求める問題が多いです。

さらに、問われているのは計算力であることがほとんど。

積分の計算練習をしっかり積んでいる人であれば高得点を狙うことが可能です。

というか、簡単に高得点を取ることができます。

この2問はいずれも回転体の体積を求めさせる問題ですが、前半さえクリアできればあとは計算するだけ!

やや古い問題ですが、2012年の第1問のように積分だけできれば50点取れるような問題も出題されました。

九大理系数学は積分ができないと話になりません。

1番解きやすい、しかも絶対に出題される単元を捨てるなんて、ありえません。

自分から不合格に突き進んでいるようなもの。

苦手な人はまず積分を鍛える!でも大丈夫。

九州大学・理系数学の頻出単元

② 整数

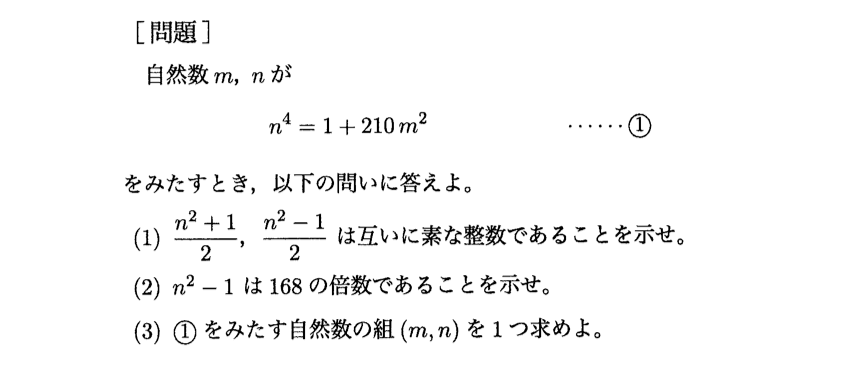

整数問題もほとんど毎年出題されています。

2022年〜2018年の5年間では、2019年を除くと4年分出題。

九州大学を受験する人は、絶対に勉強しましょう。

出題内容としては、以下のようになっています。

- 余りで評価(2014/2016/2017/2022)

- 素数の取り扱い方(2015)

- 不定方程式(2020)

- 二項係数(2021)

整数の主な3つの解法として、

- (素)因数分解して、素因数に着目

- 不等式で評価する

- 余りに着目

がありますが、

九州大学では余りに着目する問題が、近年は頻繁に出題されています。

2022年九州大学第3問がいい例!

平方数の余りに着目できたら、速攻で解けるのですが練習不足の受験生には難しいかもしれません。

2021年には「二項係数」の問題も出題されています。

2015年の東京大学を始め、最近は少しずつ出題されています。

九州大学・理系数学の頻出単元

③ 複素数平面

3番目の頻出分野は「複素数平面」です。

「複素数平面」は毎年出題されているわけではありません。

ですが、年によれば2題出題されていることもあります。

▼直近5年間(2022年〜2018年)の「複素数平面」の出題傾向

| 2022年 | 出題なし |

| 2021年 | 2題出題 |

| 2019年 | 出題なし |

| 2018年 | 2題出題 |

| 2017年 | 1題出題 |

2題は100点分(250点満点)ですから、合否を決定してしまいます。

「積分法」と並んで九州大学は数Ⅲの出題が多い。

高校3年生の勉強は数学Ⅲだけでもいい!

と生徒に言うことがあるくらい、数学Ⅲは九州大学に合格するのに大事になってきます。

これは、「難易度」のところで説明しますね

九州大学・理系数学の頻出単元

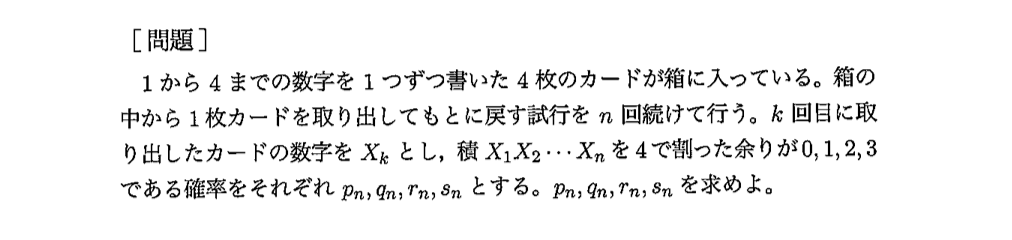

④ 場合の数・確率

「場合の数・確率」も頻出分野になります。

10年間で6題も出題されています!

しかし、注意が必要です。

「場合の数・確率」の問題は、最近出題が減っています。

| 2017年〜2013年 | 毎年出題 |

| 2022年〜2018年 | 出題は2年だけ |

でも、2022年は確率自体が出題されないという・・・

「場合の数・確率は九州大学では頻出だから、絶対にやっとけ」

みたいな風潮があったんですけどね〜

出題傾向が変わりつつありますね。

九州大学・理系数学の頻出単元

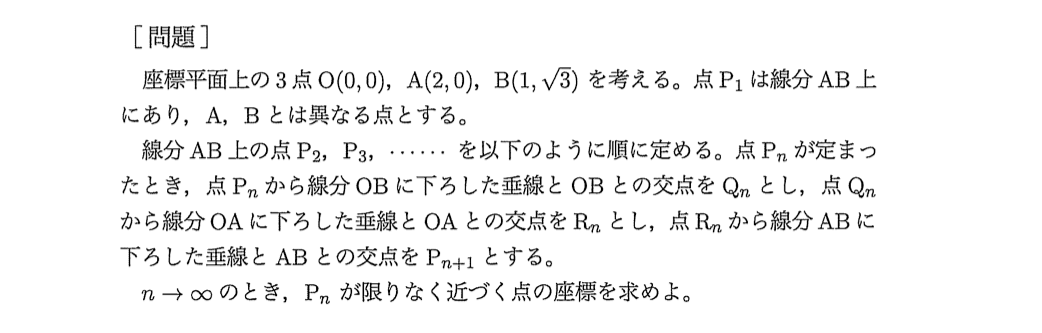

⑤ 空間ベクトル

九州大学・理系数学で地味に大事なのが「空間ベクトル」。

2022年〜2020年は連続で3年出題されています。

さらには2020年の第5問のように、「積分法」の問題だけど、前半は「空間ベクトル」で処理する、といった問題も頻出です。

他の分野と絡めての出題を考慮すると、かなりの頻度で出題されます。

「ベクトルが苦手〜」という人は多いですが、ベクトルは覚えることも少ないし、典型問題通りの問題が出題されます。

さらに空間図形を数式で処理できる大事な考え方です。

点数を取るためにも絶対に習得しましょう。

九州大学・理系数学で頻出ではないが注意する単元

ここからは、「頻出ではないが勉強してほしい単元」をお話ししていきます。

上に書いた5つの単元は確かに頻出ですが、

それ以外の単元も出題されます。

1番いい勉強は全範囲を網羅的に勉強すること。

勉強の偏りをなくすことで、簡単な問題を確実に解くことができます。

時間がない人が頻出単元を重点的に勉強することは大事ですが、できれば早めから勉強を始めて全範囲を勉強していきましょう。

九州大学に合格したいなら注意する単元

微分法(数Ⅱ・Ⅲ)

まずは「微分法(数Ⅱ・Ⅲ)」です。

最近は「積分法」の出題が多く、「微分法」はあまり出題されていません。

しかし、2000年代はかなりの頻度で出題されていました。

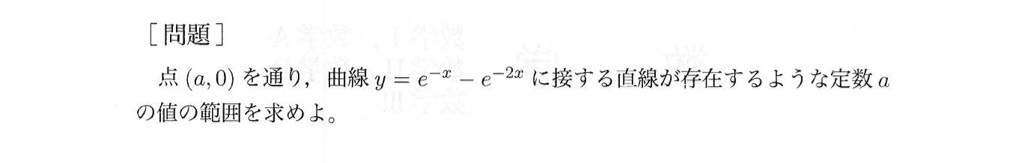

2020年の第1問では、「接線の存在する定数の範囲を求める」といった「微分法」の超典型的な問題も出題されています。

解き方を知っていればただの計算問題。

出題されたときには得点源にできるので、絶対に「微分法」は勉強しておきましょう。

九州大学に合格したいなら注意する単元

② 数列(数B)

つぎは「数列」です。

数列といっても単体で出題されることは少なく、「極限(数Ⅲ)」や「整数(数A)」問題と一緒に出題されます。

最近では2019年の第4問に「数列の極限」として出題されました。

メインは「極限」ですが、数列に慣れていることで数列の問題として取り扱う発想が出てきます。

しかも、二項間漸化式が解けなくては、せっかく立式した数式を解くことができません。

九州大学に合格したいなら注意する単元

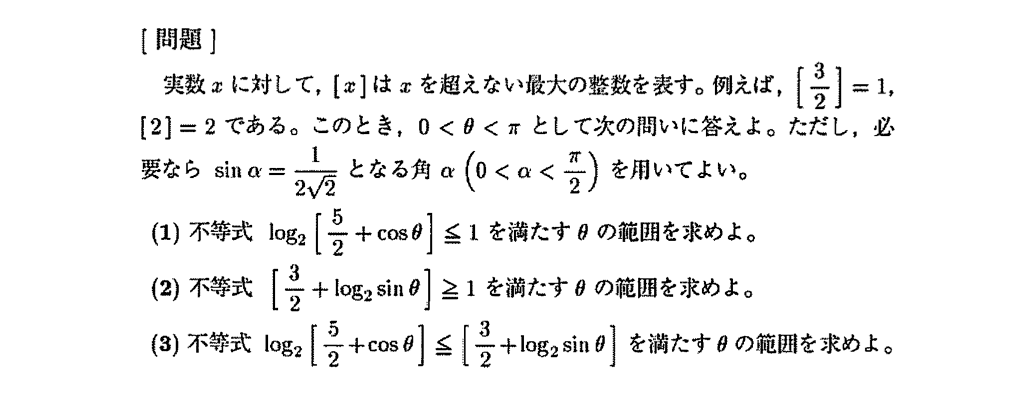

③ ガウス記号

さいごは、「ガウス記号」です。

単元ではないですが、許してください笑

「ガウス記号の問題の解き方を説明してください」

と言われて説明できますか?

おそらくできないのではないでしょうか?

「ガウス記号」の問題は2000以降では1度だけ出題されました。

難易度的に「やや難」であり、かなり難しめな問題でした。

2021年の「二項係数」の問題もですが、解き慣れていない問題がでたら基本的に高得点は難しい。

ガウス記号の解き方は以下の4つ。

- グラフを書く

- 不等式で挟む

- x=〔x〕+αとおく

- 〔x〕はそもそも整数である

これを意識して練習さえすれば難しくはありません。

頻出単元だけではなく、できる限りいろいろな単元を勉強しましょう。

九州大学・理系数学の難易度

では九州大学・理系数学の難易度を話していきましょう。

いままでは、「頻出単元」についてお話ししてきました。

どの単元を重点的に勉強したらいいか分かったと思います。

ここからは「どのレベルまで勉強したらいいか」、つまり「問題の難易度」について解説していきます。

では以下をご覧ください。

簡単

九大受験生なら誰でも解ける問題 黄もしくは青チャートをやっていれば解ける

やや簡単

典型的な問題。合格したいなら確実に得点したい問題。1対1対応の演習まで取り組めば解ける

標準

合否の境目になる問題 大学への数学 スタンダード演習レベル

やや難

合否には影響しない問題 文系プラチカ(ⅠAⅡB)・理系プラチカ(Ⅲ)レベル

難

九大受験生のほとんどが解けない問

今回は簡単〜難の5段階で問題を評価していきます。

九大受験生のレベルを基準に5段階を分けていますが、わかりにくいため「問題集のレベル」を書いています。

(ただ、問題集は参考程度にしてください。)

従来の九州大学理系数学の難易度

まずは2000年以降の九州大学の問題の難易度をお話しします。

九州大学の問題は、標準的な問題と言われてきました。

(標準的といっても、簡単というわけではありません。旧帝大の中では標準的というだけです笑)

▼九州大学・理系数学の出題例(2014年)

| 大問 | 単元 | 難易度 |

| 第1問 | 積分法 | やや簡単 |

| 第2問 | 整数 | 標準 |

| 第3問 | 確率 | やや簡単 |

| 第4問 | 微分法 | 標準 |

| 第5問 | 積分法極限 | やや難 |

従来の九州大学の入試問題は、上の表のような難易度でした。

「やや簡単」な問題は確実に得点し、「標準」的な問題がどこまで取れるか。

これがとても大事でした。

ネットで「九州大学 数学 難易度」とググると、

「九州大学の問題は標準的!難しい問題はする必要がないから、基本的な問題を何回も解こう」なんてコメントがよく出てきます!

でも2022年をはじめ、最近の九州大学の数学はやばい。

これまでの問題とは全然違います。

最近の九州大学理系数学の難易度

では最近の九州大学理系数学の難易度はというと、

2022年の九州大学の問題の難易度がこちら。

▼九州大学・理系数学2022年

| 大問 | 単元 | 難易度 |

| 第1問 | 空間ベクトル | 標準 |

| 第2問 | 式と証明極限 | やや難 |

| 第3問 | 整数 | やや難 |

| 第4問 | 微分法 | やや難 |

| 第5問 | 積分法 | やや難 |

これまでとは全然違います。

合否には影響しない「やや難」の問題が4題。

第3問の後半に関しては「難」レベルの問題でした。

唯一、「標準」レベルの問題がこちら。

ただ、決して簡単な問題ではありません。

空間ベクトルの練習をしっかり積んでいて、

「2つのベクトル成分に垂直な単位ベクトルの求め方」などをしっかり理解している人は解けます。

しかし、数学が苦手な人には難しかったかもしれません。

他の大問はなかなか解答しにくい問題が多く、

第2問の(1)や第3問の(3)は解けなかった受験生が多かったでしょう。

さらには、新傾向の第4問、計算量がやばい第5問とかなりヘビーなセットでした。

九大模試数学1位が、本気で九州大学理系数学2022年を分析した記事がこちら

2022年は極端に難化しましたが、

2021年や2020年も前年に比べたら難化傾向があります。

それぞれの年の問題分析を載せておきます。

▼九州大学・理系数学2021年

| 大問 | 単元 | 難易度 |

| 第1問 | 空間ベクトル | 標準 |

| 第2問 | 複素数平面 | 標準 |

| 第3問 | 積分法・微分法 | 標準 |

| 第4問 | 複素数平面 | 標準 |

| 第5問 | 整数 | やや難 |

▼九州大学・理系数学2020年

| 大問 | 単元 | 難易度 |

| 第1問 | 微分法 | 標準 |

| 第2問 | 複素数と方程式整数 | やや難 |

| 第3問 | 空間ベクトル | やや難 |

| 第4問 | 確率 | 標準 |

| 第5問 | 積分法 | 標準 |

2021年と2020年は「やや難」の問題はそこまで多くはありません。

しかし、「やや簡単」な問題が全くありません。

数学が苦手な人は、「やや簡単」なレベルまで確実に点数を取って、あとは部分点を狙う、みたいな作戦を立てる人が多いです。

そんな数学が苦手な人にとってはかなり厳しい試験になります。

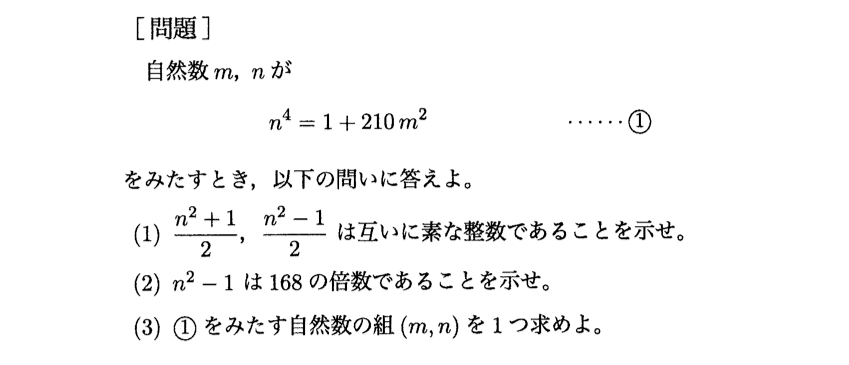

九州大学理系数学の難易度の推移

どのように難易度が推移してきたか、

表を載せておきます。

▼九大理系数学【難易度の推移】

| 2013年〜2017年 | 2018年〜2022年 | |

| 簡単 | 6問 | 0問 |

| やや簡単 | 6問 | 1問 |

| 標準 | 12問 | 15問 |

| やや難 | 1問 | 9問 |

ポイント

ここ5年間で一気に難化したのがわかると思います。

これまでは出題されていた「簡単」「やや簡単」な問題はほとんどなくなりました。

その代わりに「やや難」レベルの問題が増えて、格段に難易度アップ!

受験生にとって対策はかなり変わることになりました。

チャートをしていれば解けた「簡単」な問題がなくなり、「標準」レベルの問題で部分点を稼がないといけません。

九州大学理系数学で

難易度が高い・低い問題

問題が年々難しくなっていることをお話ししました。

でも大丈夫!

すべての問題が難しいわけではありません。

ここでは、どの単元の問題が「難しい」か「簡単」かをお話ししていきます。

九州大学理系数学で

難易度が高い問題

まずは難易度が高い(難しい)問題からお話ししていきます。

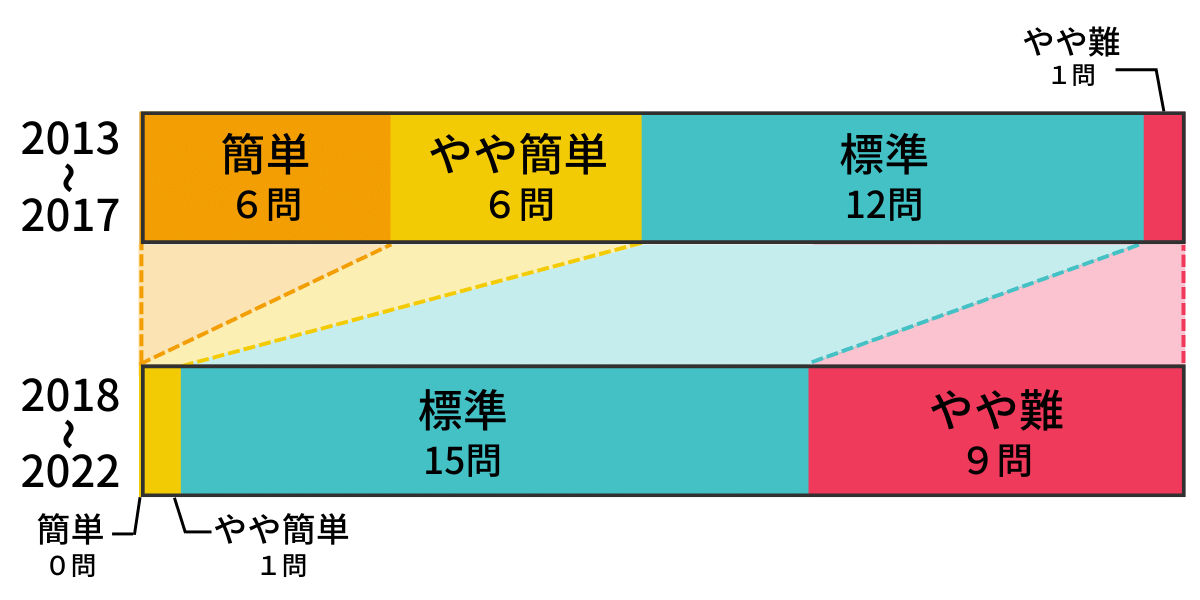

① 整数

「整数」問題は難しめの問題が多いです。

過去10年間で出題傾向としては、

| 難易度 | 問題数 |

| 標準 | 3問 |

| やや難 | 4問 |

しかも4問はいずれもここ5年以内での出題です。

「やや難」の中には、限りなく「難」に近い問題もあります。

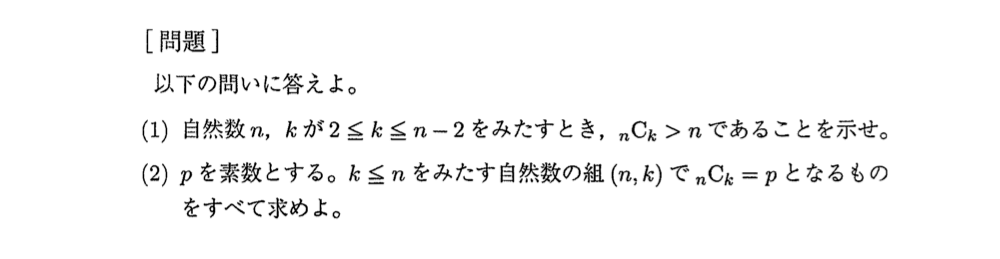

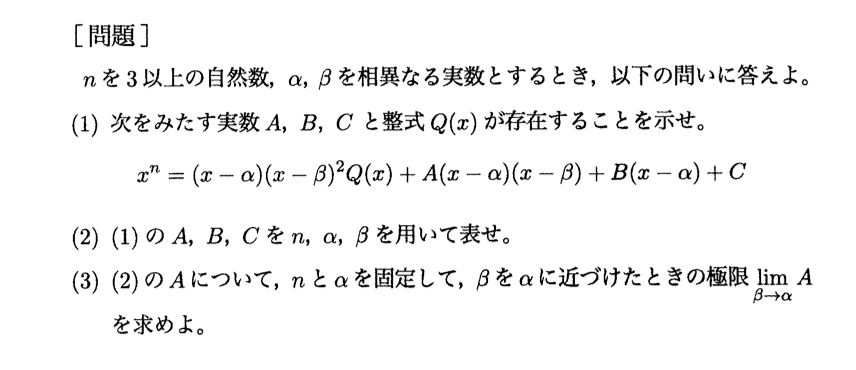

② 式と証明

次に難しいのは「式と証明」の問題。

出題頻度としては、10年間で2問と多くはありません。

しかしいずれも「やや難」レベルの問題で難しくなっています。

そもそも数Ⅱの「式と証明」の単元は、「二項定理」や「整式の割り算」、「コーシー・シュワルツの不等式」と受験生が苦手な内容が目白押し!

受験生の苦手意識と合わさって難しくなっています。

九州大学理系数学で

難易度が低い問題

次は比較的解きやすい問題をお話ししていきます。

数学が苦手な受験生は必見!

① 積分法

「頻出単元」のところでもお話ししましたが、

「積分法」は九州大学の数学の最頻出単元です。

しかも、「積分法」の問題は解きやすい問題が多いです。

過去10年間の出題傾向を見てみましょう。

| 難易度 | 問題数 |

| やや簡単 | 1問 |

| 標準 | 9問 |

| やや難 | 2問 |

難化傾向にある九州大学理系数学の問題の中で、「積分法」の問題は「標準」レベルの問題が多いのが特徴です。

2022年に出題された「やや難」レベルの問題も決して難問でありません。

つまり、発想が必要な問題ではないのです。

ポイント

何度も言いますが、「積分法」は最も大事な単元です。

毎年出題されるだけでなく、問題も簡単です。

勉強しないで入試に挑むなんてありえません。

② 空間ベクトル

次に簡単な単元は「空間ベクトル」です。

数学がかなり難化した2022年と2021年の両方で出題されており、それぞれの年で「空間ベクトル」の問題はかなり解きやすい問題でした。

そもそもベクトルの問題自体が特殊な発想など必要なく、基本的な考えた方を身につけたら解けるようになります。

2000年代は「平面ベクトル」が多く出題されていましたが、最近は「空間ベクトル」に移りつつあります。

しかし「平面ベクトル」ができないと、「空間ベクトル」もできません。

「ベクトル」は絶対にマスターしておきしょう。

しかも「積分法」の問題と絡めて出題されることが多いです。

1番簡単に点が取れる「積分法」の問題を満点取るためにも「空間ベクトル」は必要。

マスター必須です!

③ 複素数平面

「複素数平面」の問題も比較的やさしい問題が多いです。

さすがにチャートレベルとは言いませんが、ある程度演習を積んでいる人ならスラスラ解けます。

「複素数平面」は苦手な人が多いですが、「場合の数・確率」よりもよっぽど簡単な単元です。

どこの大学と難易度が近いか

「九州大学の理系数学と難易度が近い大学はどこですか?」

と聞かれることが多いです。

以前までは北海道大学

2000年代や2010年代前半の問題は、北海道大学と似ていました。

北海道大学は旧帝大の割には、簡単〜標準的な問題が多く、思考力をあまり必要としません。

典型的な問題が数多く出題されます。

難易度的には、九州大学よりもやや低めです。

それでも、「基礎力の底上げ」や「標準的な問題を数多くこなす」という意味でとてもいい練習になりおすすめでした。

しかし、最近は難易度が上がってきました。

北海道大学の過去問を解くのではあまり対策にならないかもしれません。

最近は京都大学や東北大学

では、最近の難易度はというと、

京都大学や東北大学を目安にしたらいいと思います。

特に、2022年の九州大学の数学は京都大学よりも難しかったです。

これから先、この難易度が続くことを考えたら京都大学の過去問で対策していくのもありです!

さらに東北大学も難易度的には似ており、対策としてはおすすめです。

ポイント

ただ注意して欲しいのが、難易度が似ているから対策のために解かなければならないと勘違いすることです。

あくまで時間に余裕がある人向けで、そうでない人は他にすべきことはたくさんあります。

これは対策のとこでしっかり解説していきます。

九州大学 理系数学の合格点

では一体何点とったら合格できるのでしょう?

合計での合格最低点や平均点は発表されていますが、数学だけの点数は発表されていません。

九州大学 理系数学の目標点

まずは目標点からです。

この得点を取ることができると、半分よりも上の順位で合格できるレベルと考えていてください。

「合格最低点」なんて目標にしていたら落ちますよ。

「合格最低点」のレベルの人なんてたくさんいます。その中で誰が受かるかは本番の運次第です。

あなたは入試を運ゲーしたいんですか?

入試の結果をジャンケンで決めたいと言っているようなものですよ笑

▼九州大学 理系数学の目標得点

| 年度 | 医学部 | 臨床薬学部 | 他学部 |

| 2022年 | 160点 | 125点 | 115点 |

| 2021年 | 190点 | 160点 | 150点 |

| それまで | 210点 | 175点 | 165点 |

※合格者平均点や他の科目の難易度を考慮して作成しています。

九州大学 理系数学の最低点

「数学は苦手だから、最低ラインを教えてほしい」

という人のために、合格するための最低ラインも紹介しておきます。

▼九州大学 理系数学の最低ライン

| 年度 | 医学部 | 臨床薬学部 | 他学部 |

| 2022年 | 140点 | 95点 | 70点 |

| 2021年 | 130点 | 100点 | 80点 |

| それまで | 170点 | 120点 | 105点 |

もちろんこの点数より低くて合格している人もいます。

ただその人たちは理科や英語で数学の点数をカバーしているからです。

どこの予備校も発表していないように、各科目の点数は難しいです。

人によって得意不得意もかなり変わってきますし・・・

ですが、「目安は欲しいかな」と思い作成しました!

勉強の参考にしてください。

九州大学 理系数学の時間配分

では試験本番はどのように解けばいいのでしょうか?

ここでは「時間配分」について話していきます。

基本的に九州大学理系数学は「1題30分で解く」ことを意識しておけば大丈夫!

第1問で時間を短縮して、第5問に時間を残すといった戦略は必要ありません。

むしろ「逆の戦略」をとった方がいいかもしれません。

というのも、

九州大学の理系数学で1番大事なことは、

「解ける問題を正確に確実に解く」です!

考え方がわかっている問題で、計算ミスしました〜

では話になりません。

「1題30分で解く」を無視してでも答えを導く。

1題40分かけてでも大丈夫。

検算をしてしっかりして、完答しましょう。

雑に解いてもいいから、とりあえず全問解く!

といった人がいます。

でも結果的に合格点をとった人が勝ちです。

答えなんて合ってないと点数もらえないんだから、1題に時間をかけてでも正しい答えを導いたもん勝ち!

対策

ここからは、九州大学の理系数学で点数を取るための対策法を話していきます。

傾向や難易度を知っただけでは点数なんて取ることはできません。

勉強して、やっと点数を取ることができます。

申し訳ございません笑

分野別に対策する!

先ほど出題傾向をお話ししました。

「積分法」に全力を注ぐのは、超コスパがいい!

悩んだら「積分法」を勉強しましょう。

過去問は5年分で十分!

「過去問は何年分したらいいですか?」

よく聞かれる質問です。

とりあえず5年分で十分です。

近年は難化傾向もあり、昔の問題に解く意味があまりなくなってきました。

私が指導する九州大学特化の『竜文会』でもカリキュラムの見直しを行いました。

過去問は20年分を全部解く方針から、「大事な問題をピックアップして解く方針」にチェンジ!

直近5年分以外の過去問は、大事な部分だけ解いています!

九大模試数学1位が九大数学で高得点をとる勉強法・対策を解説!

受験生の声

実際に九州大学の過去問を解いている受験生にインタビューしてきました。

あなたと一緒で、九州大学を目指しているライバルの思いを聞きましょう。

難易度は「大学への数学 スタンダード演習」くらいだが、計算量が多いような印象でした。

基本的といえば基本的な問題ですが、簡単というわけではないというか・・・年度によっては解きにくい問題もあるし、そうなるとちょい難しめの問題をどのくらい解くかが大事になってくる。

ちゃんと最後まで計算して答えを求める癖をつけることが大事。

解答の流れを理解するのも大事だが、やはり答えを求めないと点数はもらえません。

普段の勉強からちゃんと答えを出すまで解きましょう。

(特に積分の計算などは、答えが綺麗にならないことも多い。)

九州大学 理系数学で

ライバルと差をつけるテクニック

最後に九州大学の理系数学で点数を少しでも上げるテクニックを紹介します。

テクニック①1問30分を無視

これは先ほども書きましたが、

解ける問題は時間をかけてでも正確に完答することです。

別に数学に限らず、理科でも通用しますが大事な考え方。

受験生からの報告を聞くと、計算ミスして4問解いたのに合っていたのは2問だけ・・・なんてことはよくあります。

こんなことになるくらいなら、3問に時間をかけたほうが点数は高い。

解いた問題数ではなく、点数が取れた問題数を意識するようにしましょう。

テクニック②問題は最後まで目を通す

問題は最後まで目を通しましょう!

何を当たり前のことを言っているのかと思われたかもしれません。

でも、これ

かなり大事なことなんです。

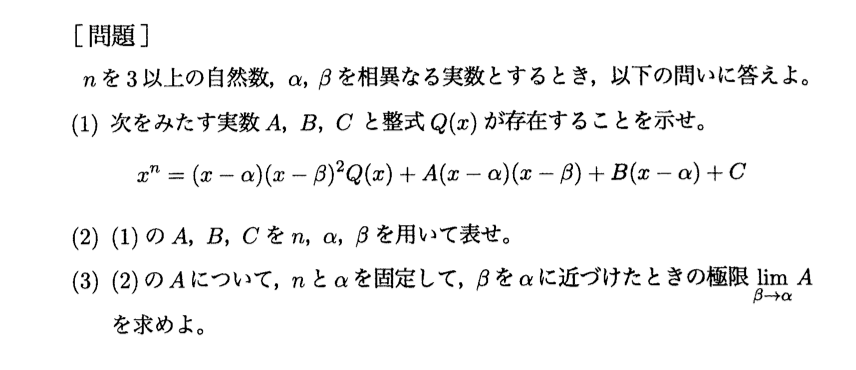

2022年の第2問を例に説明していきます。

この問題(1)は中々難しいです。

解法としては基本的なんですが、問われ方が馴染みがなく、戸惑った人が多かったと思います。

しかし、(2)は解法さえ知っておけばかなり簡単です。

「整式の割り算」の解法をそのまんま使うだけ。

(3)はやや難しめの極限の問題ですが、慣れていれば簡単です。

このように(1)が解けなくても、その結果を利用することで(2)や(3)が解ける問題は存在します。

こういった問題をどれだけ拾うことができるか。

「〜〜であることを示せ」の証明問題は「〜〜」を用いることで、次の設問は解けることが多いです。

前の問題があってないから、次の問題も×なんてルールはどこにもありません。

拾えるところは拾う!

それが合格への一歩です。

九州大学理系数学のよくある質問

チャートだけでも合格できますか?

理論上は合格できます。

ですが、ほとんどの人が無理だと思います。

もちろん英語や理科でカバーして数学は最低ラインを目指すとかなら大丈夫かも。

でも、おすすめはしません。

しっかり勉強しましょう!

過去問はいつから取り組めばいいですか?

一年分は傾向を知るために早めに解きましょう。

できれば高校2年生の2月ごろに解くのがおすすめ。

残りの問題は、数学の基礎力がしっかりついてからでいいと思います。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

九大数学でおすすめの数学の参考書はありますか?

- チャート式(黄色・青色)

- 大学への数学 1対1対応の演習

がおすすめです。

九州大学に特化した『竜文会』でも、「大学への数学 1対1対応の演習」をメインに高校1年生から演習を積んでいきます。

足りない分野はオリジナルの「九州大学対策プリント」を用いて、高校1年生のときから入試レベルの問題をどんどん解いていきます。

九州大学理系数学の傾向・難易度まとめ

さて、今回は九州大学理系数学の傾向や難易度、対策までお話してきました。

いかがだったでしょうか?

これで、情報は十分に得られたと思います。

これ以上調べる必要はありません。

あとは勉強するだけです!

最後にまとめておくと、

- 「積分法」や「整数」が頻出単元

- 難易度は難化傾向

- 「整数」の問題は難しい問題が多い

- 「積分法」の問題は解きやすい問題が多い

- 難易度が似ているのは京都大学や東北大学

こちらもCHECK

-

-

九州大学に合格する勉強法・対策まとめ〜信じられないほど成績UP〜

「九大に受かるための勉強法が知りたい!」 この記事では、あなたのこんな質問に徹底的に答えていきます。 「九州大学に絶対合格したい」 という気持ちに応えるべく、 『九州大学合 ...

続きを見る

九州大学受験生へのインタビュー