九州大学文系数学の出題傾向や難易度を徹底分析【最新版】

この記事でわかること

- 九州大学 文系数学の「出題傾向」

- 九州大学 文系数学の「難易度」

- 九州大学 文系数学の「目標得点」

- 九州大学 文系数学の「対策」

「九大の文系数学について知りたい」

「九州大学の文系数学ってどのくらい難しいの?」

中原先生

中原先生この記事では『九州大学・文系数学の出題傾向や難易度』を徹底的に分析していきます。

さらに、『どのような問題がよく出るのか』といった九大の受験生には必見の情報をお伝えします。

また記事の最後には『どのくらい点数を取ったら合格できるのか』をお話ししています。

これを見るだけで九州大学の文系数学のことは全て分かります。

本気で合格を目指す人は絶対に最後まで見てください。

※ なお『九州大学 理系数学』について知りたい方は他の記事でお話ししています。次の記事を参考にしてください。

九州大学文系数学の概要

まずは、九州大学・文系数学の全体像についてお話しします。

| 試験時間 | 120分 |

| 大問数 | 4問 |

| 難易度 | 標準〜やや難 |

| 点差 | つきやすい |

| 試験範囲 | 数学ⅠAⅡB (データの分析は例年出題なし) |

九州大学・文系数学は120分で大問が4つ。

つまり、1題あたり30分。はっきり言いますと時間は十分にあります。共通テストのような時間との勝負の試験ではありません。

また、点数差はつきやすい試験になっています。

後で話しますが九州大学・文系数学は出される問題の難易度はさまざま。

かなり難しいレベルの問題も出題されるので、数学ができる人とそうでない人ではかなり差がつきます。

中原先生

中原先生試験範囲は文系数学なので、数学ⅠAⅡB。データの分析に関しては、例年出題がありません。

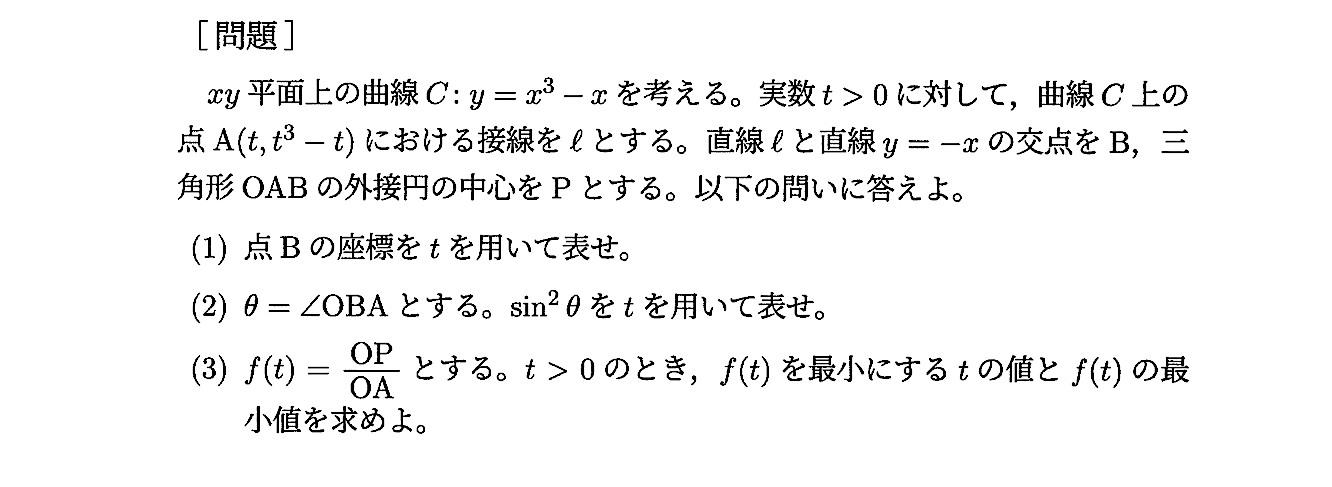

九州大学文系数学の出題傾向

次は、九州大学・文系数学の出題傾向についてお話しします。はっきりいって出題傾向はかなり大事です。

中原先生

中原先生では、こちらをご覧ください。

九大文系数学・頻出度ランキング

1位 積分法(数Ⅱ)・9.5問

2位 場合の数・確率・7.5問

3位 ベクトル・7問

4位 整数・6問

5位 複素数と方程式・2.5問

最新10年分の合計40題を徹底的に分析し、単元別に問題数を数えました。

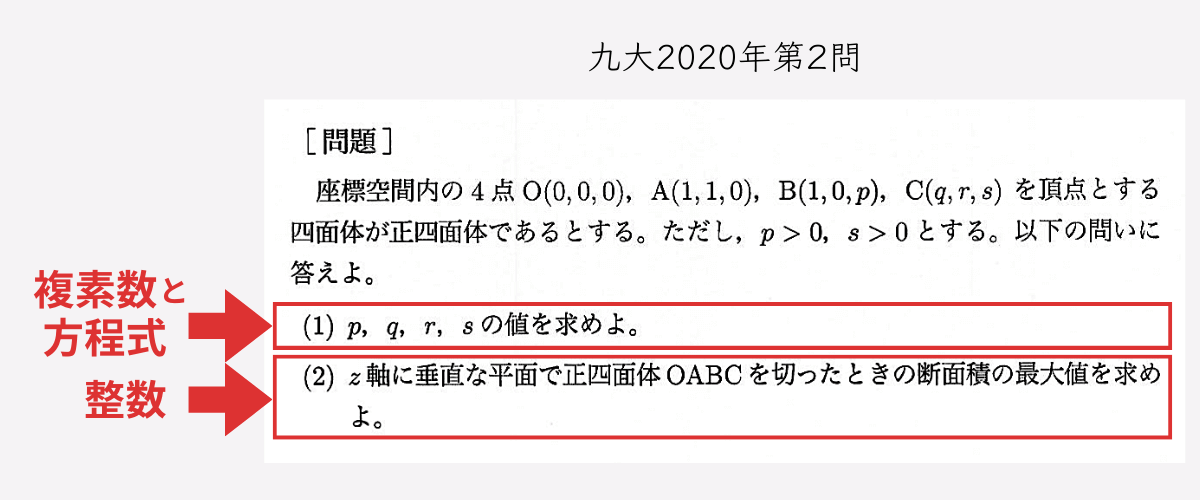

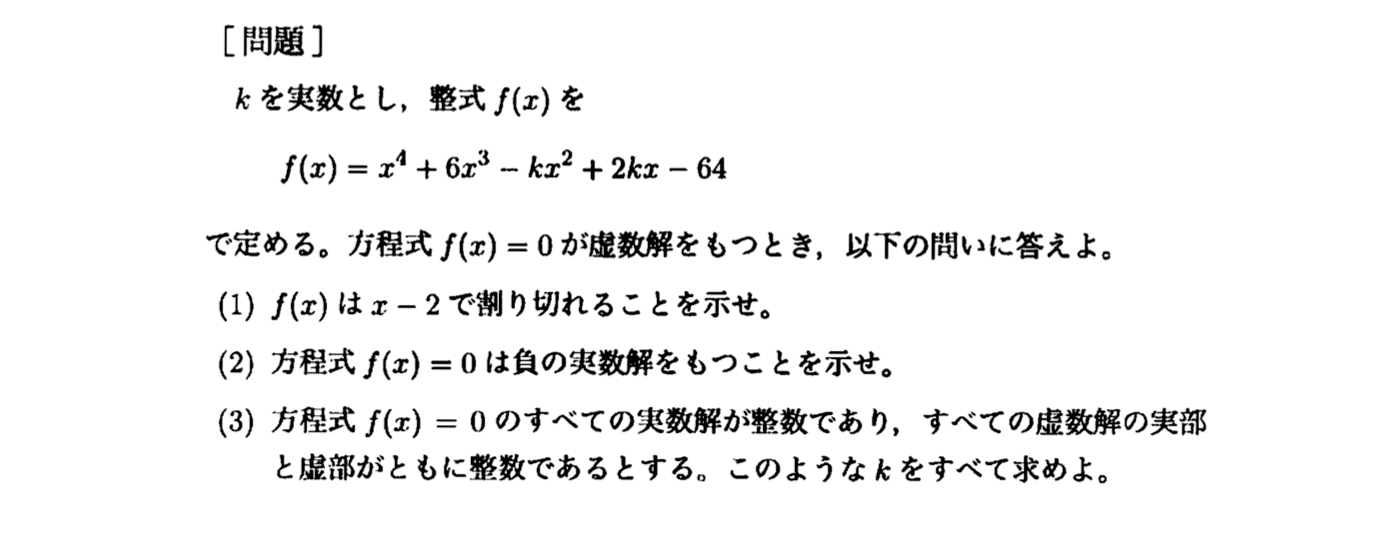

なお、次のような問題は「前半が複素数と方程式、後半が整数」ということでそれぞれを0.5題ずつとしています。

頻出単元としては、『積分法』『場合の数・確率』『ベクトル』『整数』の4つ。

この4単元で約7割が出題されます。まずはこの4単元を徹底的に鍛えましょう。

中原先生

中原先生では、1つ1つの単元についてどのような問題が出題されるのかを分析していきます。

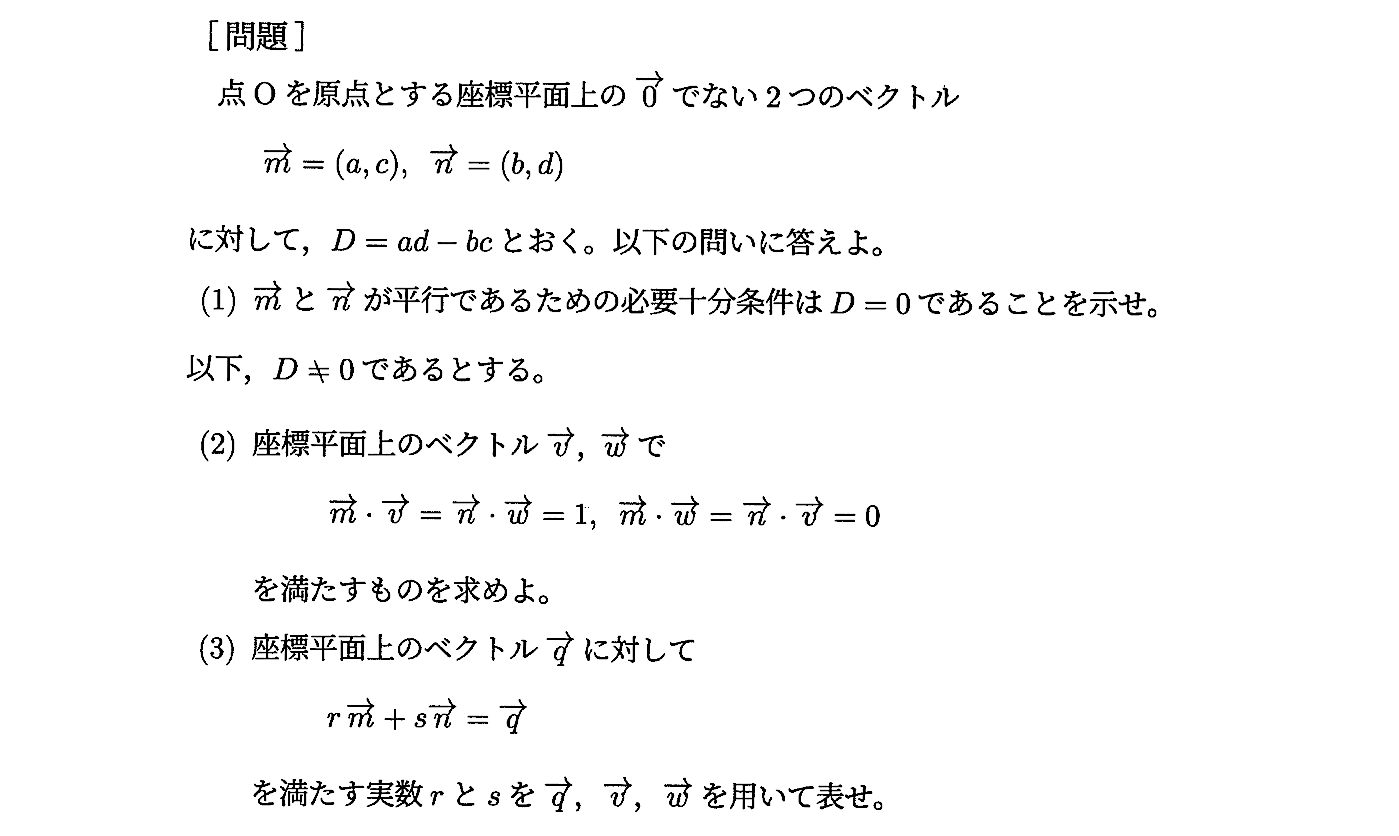

九州大学・文系数学の頻出単元

①積分法

1番頻出なのは、『積分法』です。ほとんど毎年出題されます。

2022年に関しては、第1問と第4問で2題出題されました。

中原先生

中原先生ポイント

しかも、『積分法』の問題は得点しやすい問題が多いです。

1/6公式を用いた面積を求めさせる問題が多く、典型問題がほとんど。

しっかり練習を積んで慣れておけば、比較的簡単に満点が取れます。

グラフを書いて、積分で面積を求める問題は絶対に練習しておきましょう。

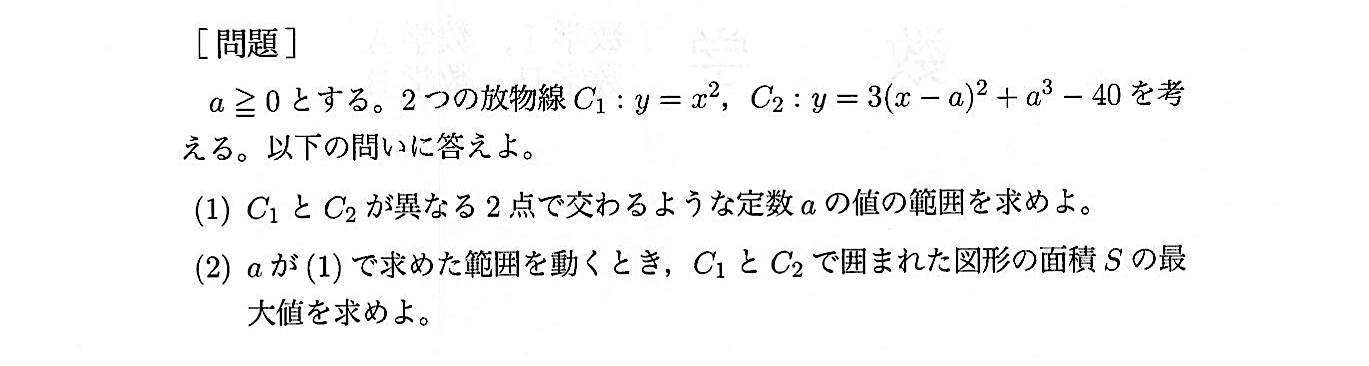

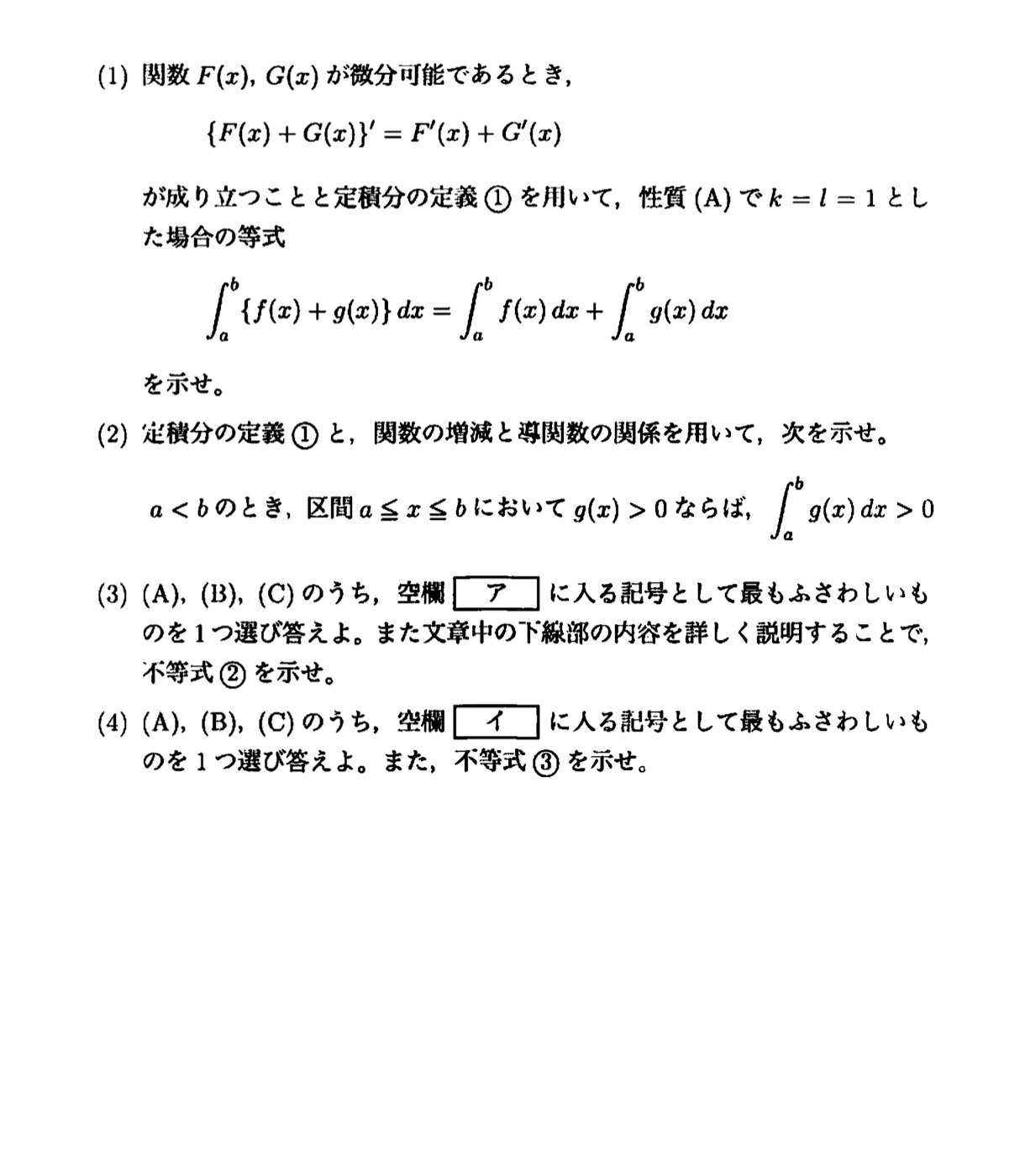

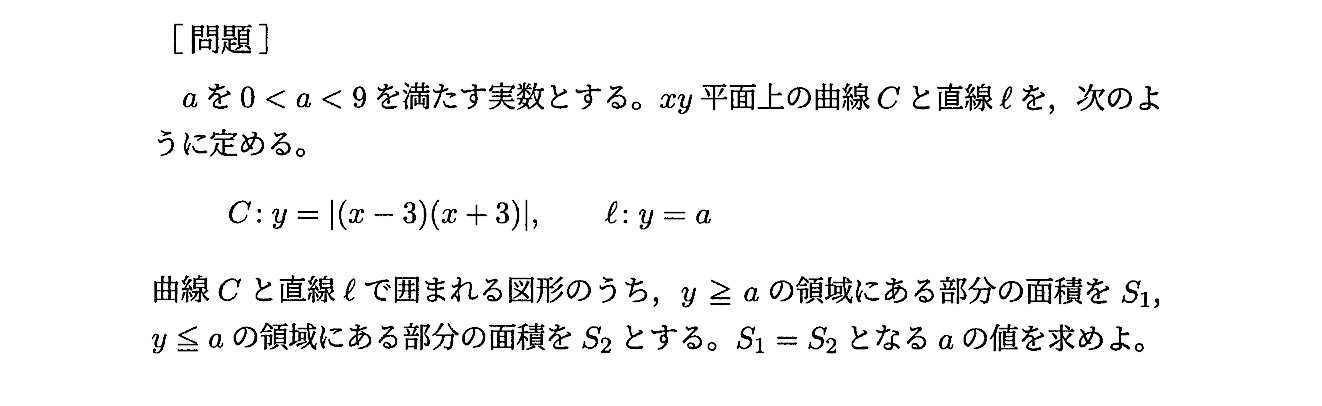

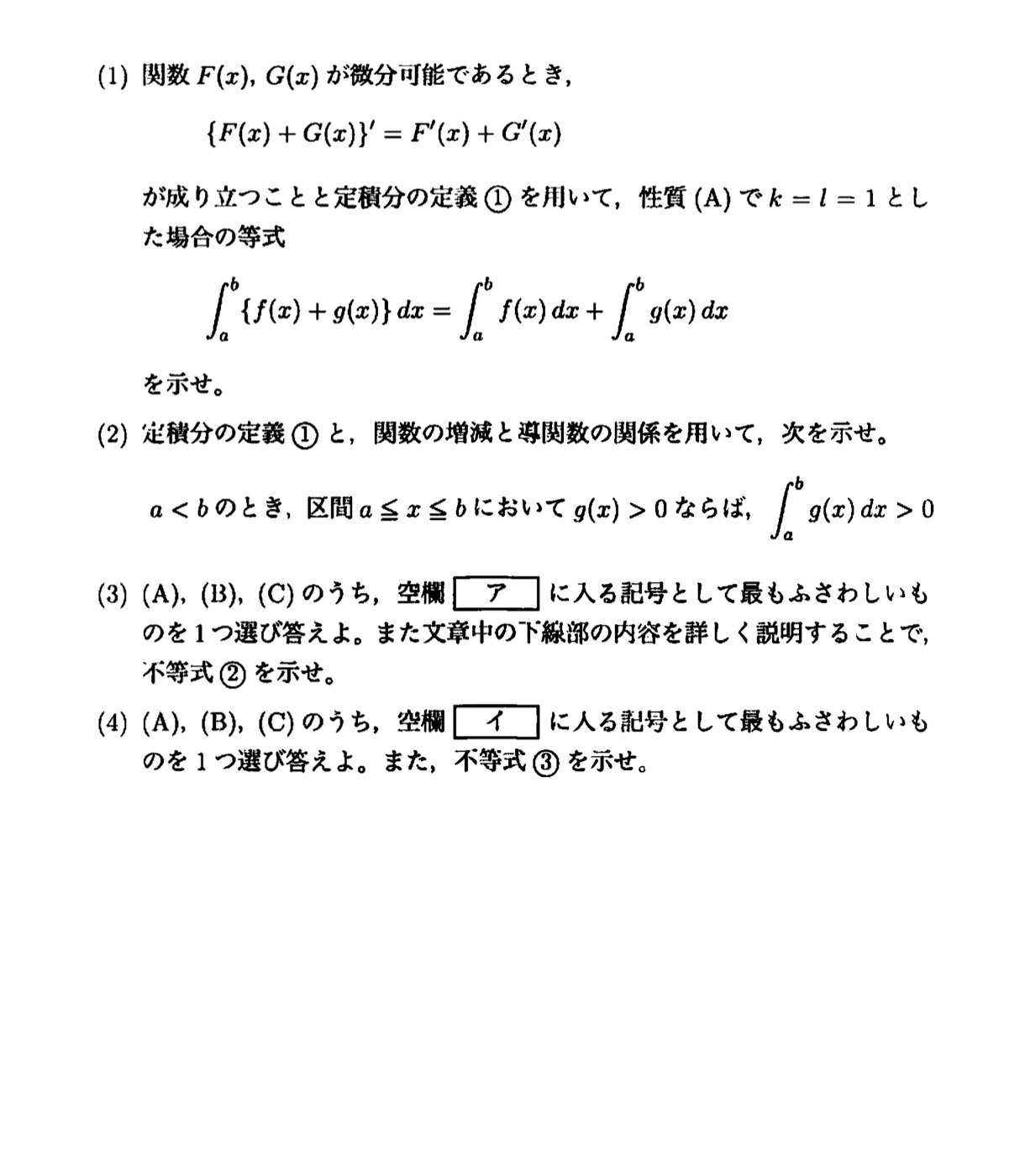

九大2022年第1問

九大2020年第1問

この2題はいずれも1/6公式を用いて簡単に計算できる問題です。

はっきりいって解けないと合格は不可能!こんなレベルの問題です。

九大の文系において『積分法』の問題はライバルに差をつける問題ではありません。

解けないと合格できないレベルの問題です。

「『積分法』は絶対に落としてはならない」この気持ちで勉強していきましょう。

九州大学・文系数学の頻出単元

②場合の数・確率

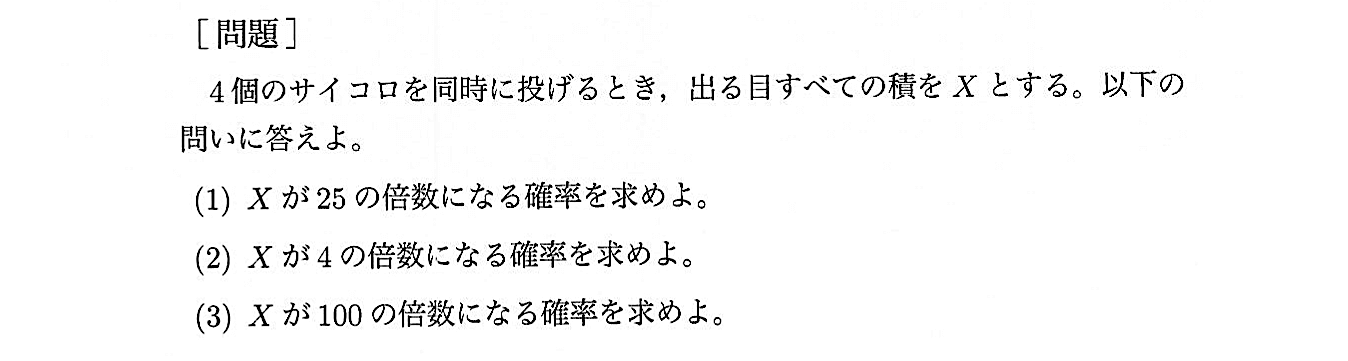

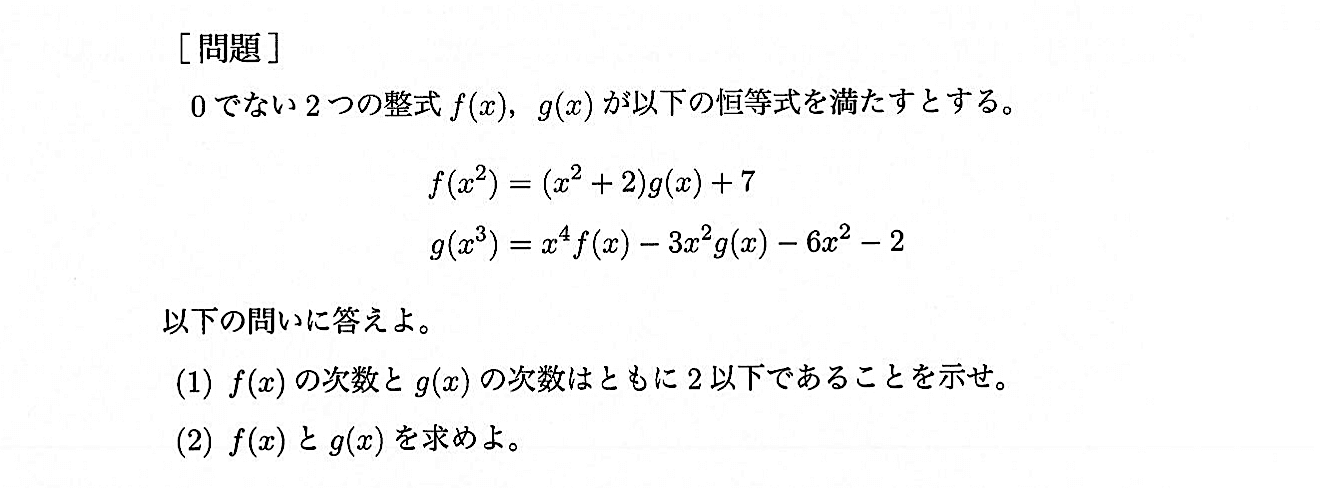

次に頻出なのは、『場合の数・確率』です。

ただ、『場合の数・確率』に関しては注意が必要です。

というのも、2015年前後は毎年のように出題されていましたが、最近は出題が少なくなったからです。

2021年と2022年は出題されませんでした。しかし、2023年は出題されて油断していた受験生は焦ったことでしょう。

中原先生

中原先生『場合の数・確率』は本当にいろんな問題が出題されます。

ここ10年だと、

- 確率漸化式

- 余事象を用いて求める確率

- 表を書いて求める条件付き確率

(病気の検査の感度・特異度のような問題) - シグマを用いて求める確率

- 繰り返し試行

『これが出る!』といった傾向はないので、バランスよく勉強しておく必要があります。

どんな形式の問題が出されてもある程度は点数を取れるようにしておきましょう。

九大2020年第4問

九大2023年第3問

九州大学・文系数学の頻出単元

③ベクトル

3番目に頻出の単元は、『ベクトル』です。

最初にいっておきますが『ベクトル』は典型的な解きやすい問題も多くコスパのいい単元になっています。

『ベクトル』の中でも差がつきやすいのは『空間ベクトル』でしょう。

毎年、九大の受験生を指導していますが『平面ベクトル』はみんなある程度できます。

ただ、空間になった瞬間得点率が一気に落ちるのです。

確かに、最初は取り組みにくいかもしれません。でも慣れると簡単に取れるようになるので優先的に取り組んでほしい単元でもあります。

九大2022年第2問

この問題なんて超典型問題!平面に垂直な単位ベクトルを求めて、対称点を求める練習をしっかり積んでおけば簡単に満点を取ることができます。

中原先生

中原先生九州大学・文系数学の頻出単元

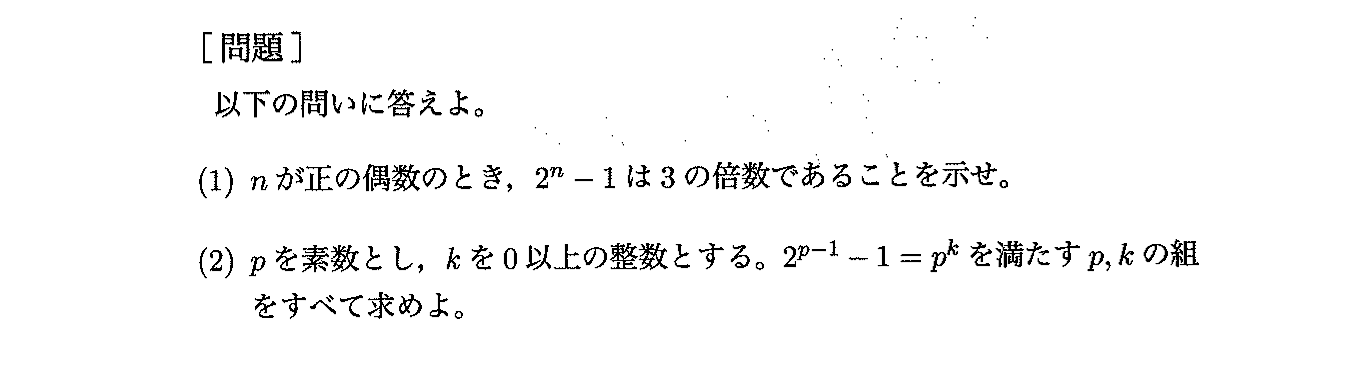

④整数

4番目に頻出の単元は『整数』です。

ただ、『整数』に関しても近年は段々と出題頻度が下がってきています。

整数もこれといったものはなく、さまざまな問題が出題されています。

ここ最近では、

- 積の形に直して約数に注目

- 不定方程式

- 7進法

- 整数×数列

- 素数の取り扱い方

こんな感じでしょうか?

『整数』に関しては、満遍なく勉強してようやく点数に結びつくというイメージです。

ただ最近の出題傾向を考えると、勉強の優先順位はちょっと低いかもしれません。

中原先生

中原先生また、近年は『整数』が単体として出されることはなく、他の単元の問題との融合問題として出題される傾向にあります。

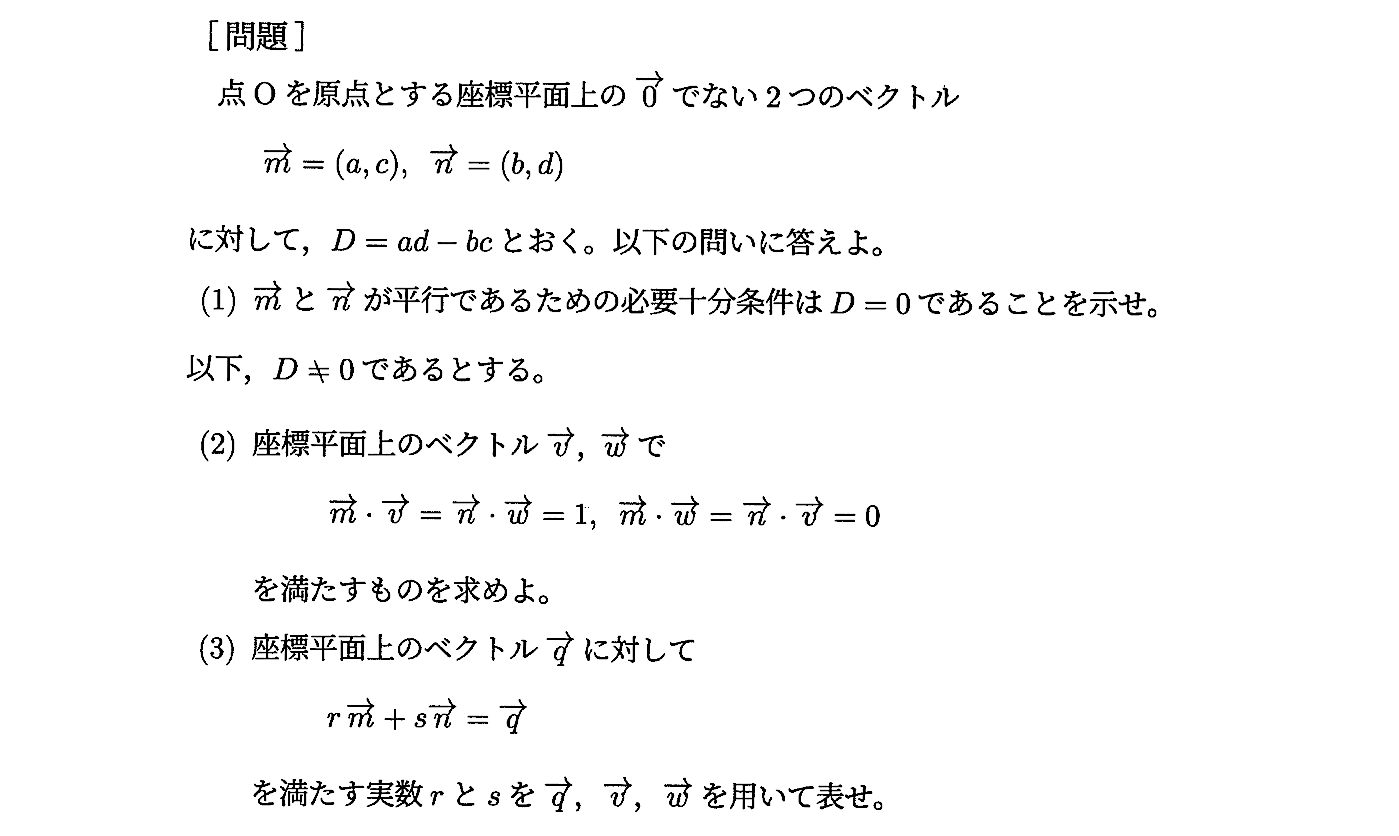

九大2022年第3問

この問題は(3)だけが整数。ということは、他の単元を勉強しておかないと点数に結びつきません。

『整数』で得点することのハードルが上がってきています。

九州大学の文系数学で

頻出ではないが注意する単元

上に紹介した4つの単元以外も当然ですが出題されます。ということで、出題頻度は少ないが注意してほしい単元の問題をお話ししていこうと思います。

頻出ではないが注意する単元

① 微分法

まずはなんといってもこれでしょう。

『微分法』です。

『微分法』に関しては目立った出題はありませんが、『積分法』と絡めて出題されることが多いです。

そもそも『微分法』の知識がないと積分の計算すらさせてくれないような問題もあります。

中原先生

中原先生積分とセットで勉強するようにしましょう。

はっきりいって、『場合の数・確率』や『整数』よりも優先度は高いです。

頻出ではないが注意する単元

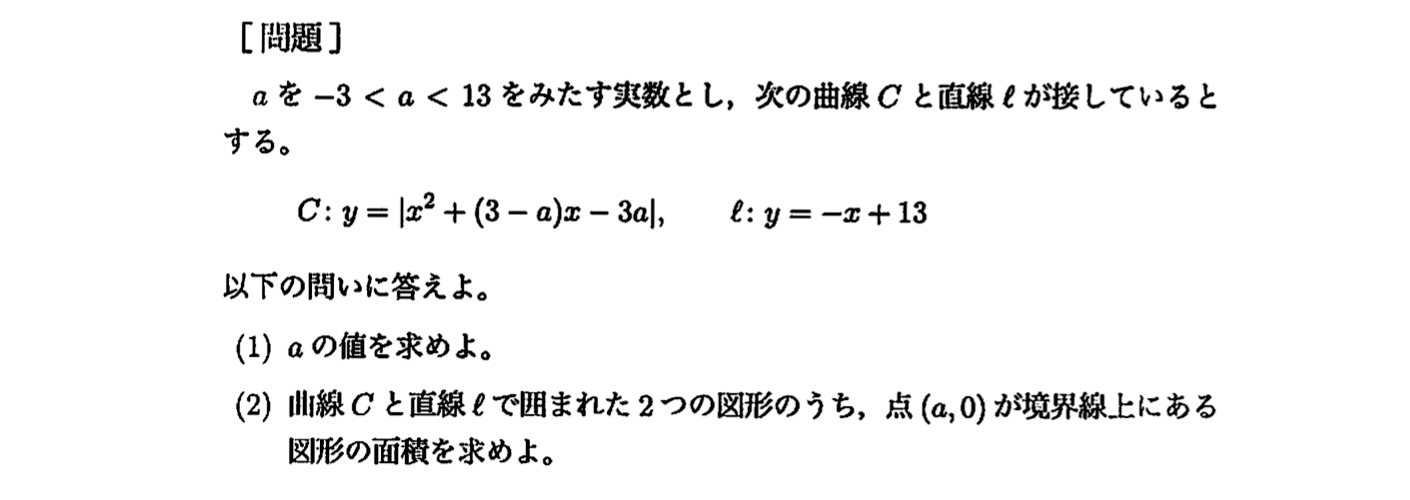

② 複素数と方程式

九州大学の文系数学を攻略する上で、地味に注意してほしい単元が『複素数と方程式』。

数学Ⅱでちょこっと出てくる単元ですが、意外に出題されています。

特に高次方程式は他の単元への応用も多く、絶対に勉強しておいてほしい。

九大2019年第4問

これは高次方程式の次数および係数決定問題ですが、勉強しておけば大した難易度ではありません。

しかし苦手な人が多いせいで、かなり点数差がついた問題になりました。

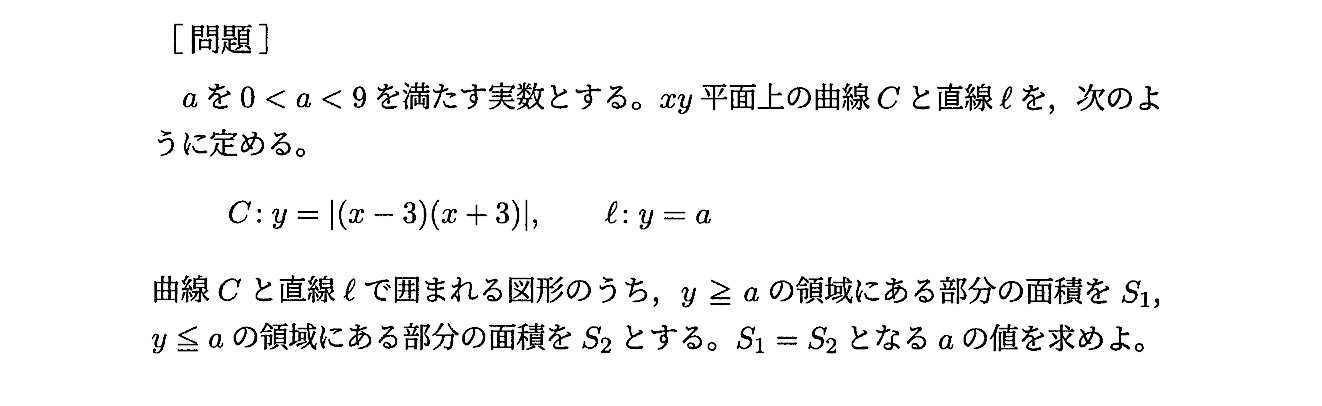

九州大学文系数学の最新の出題傾向

ここで、最新の出題傾向について分析しておきます。

本気で対策する場合は、過去の出題傾向と最近の出題傾向を分析するのがおすすめ。

過去問を古い方から解く人がいますが、正直もったいない。

中原先生

中原先生最新の出題傾向をまとめると、

- 『積分』と『ベクトル』は頻出

- 『場合の数・確率』『整数』は出題頻度が低下

- 見たことのない問題が増えた

ここでお伝えしたいのは、見たことのない初見の問題が出題されるようになったことです。

(これに伴う難易度の変化は後ほどお話しします。)

九大2022年第4問

この問題が良い例ですが、自分で状況を把握して整理しながら解かないといけないタイプの問題が増えたわけです。

従来の典型問題だけこなしておけばよかった形式ではなくなってきており、受験生にはより踏み込んだ勉強が求められます。

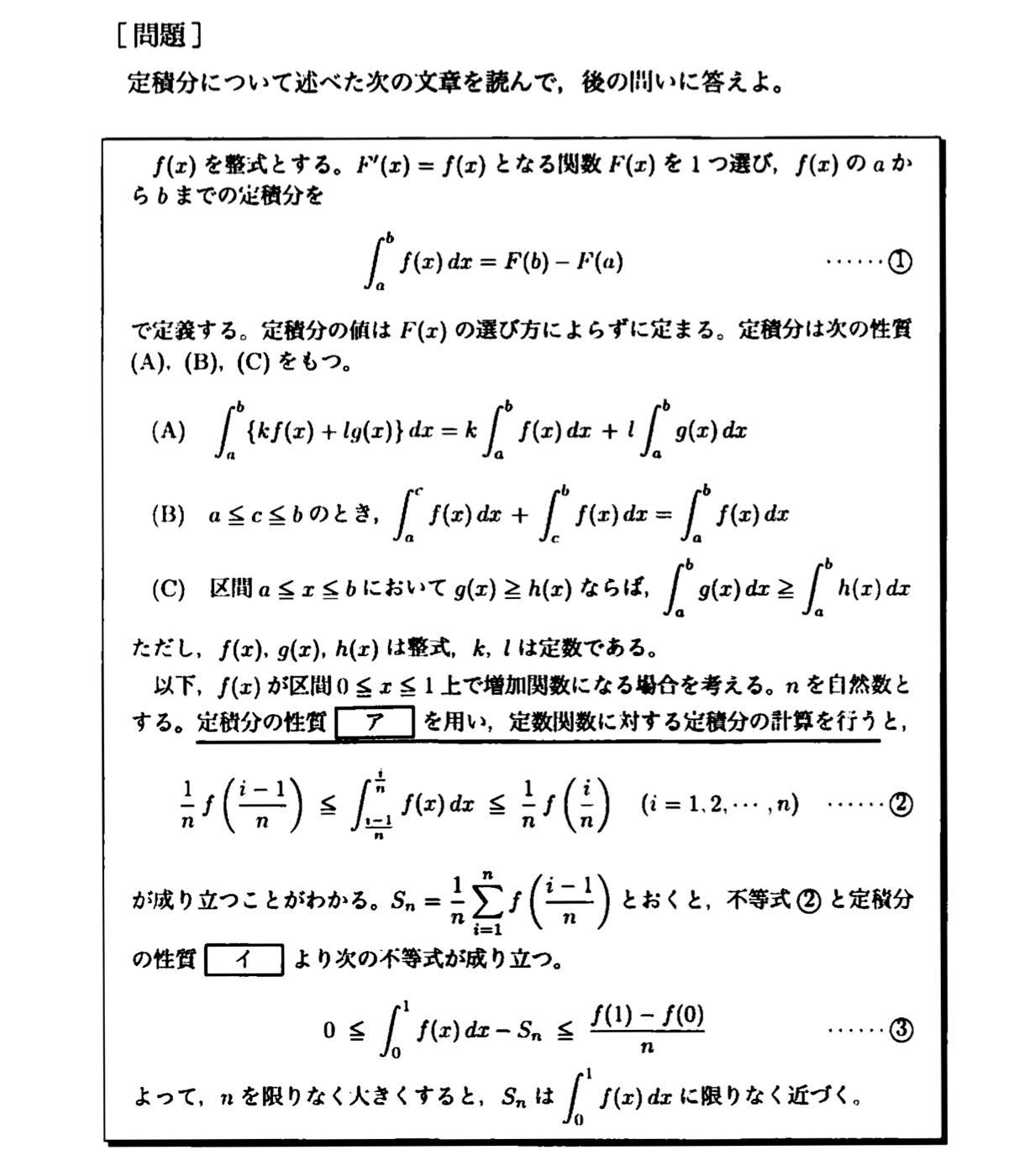

九州大学文系数学の難易度

ここまでは、九州大学・文系数学の出題傾向についてお話ししてきました。

ここからは『難易度』についてお話しします。つまり、どのくらいのレベルの問題が出題されているかについてお伝えします。

なお、ここでは問題のレベルを5段階で表しています。それぞれのレベルの意味は次のようになっています。

では以下をご覧ください。

簡単

九大受験生なら誰でも解ける問題 黄もしくは青チャートをやっていれば余裕

やや簡単

典型的な問題。合格したいなら確実に得点したい問題 黄もしくは青チャートをやっていれば解ける

標準

合否の境目になる問題 大学への数学 黄もしくは青チャートをやっていればなんとかなるかも

やや難

合否には影響しない問題 スタンダード演習・文系プラチカ(ⅠAⅡB)レベル

難

九大受験生のほとんどが解けない問題

簡単〜難の5段階です。

なお、このレベルに関しては九大受験生のレベルを基準に作っています。

なので『標準』といっても九大に受かる人にとって「まあ、普通のレベルだな」と思うということです。

中原先生

中原先生従来の九州大学文系数学の難易度

まずは、従来の九州大学・文系数学の難易度をお話ししていきます。

▼九州大学・文系数学の出題例(2014年)

| 大問 | 単元 | 難易度 |

|---|---|---|

| 第1問 | 積分法 | やや簡単 |

| 第2問 | 整数 | 標準 |

| 第3問 | 図形 | やや難 |

| 第4問 | 確率 | やや簡単 |

▼九州大学・文系数学の出題例(2015年)

| 大問 | 単元 | 難易度 |

|---|---|---|

| 第1問 | 積分法 | やや簡単 |

| 第2問 | ベクトル | 簡単 |

| 第3問 | 確率 | 簡単 |

| 第4問 | 整数 | 標準 |

2010年代の九州大学・文系数学は比較的解きやすい問題が多かったです。

問題レベルとしても『やや簡単』と『標準』を中心に出題されており、『やや難』の問題はほとんど見なかったです。

「勉強をしていればある程度の点数は取れる」これが従来の九州大学・文系数学の難易度でした。

最近の九州大学文系数学の難易度

それでは、最近の九州大学・文系数学の難易度はどうなのでしょうか?

▼九州大学・文系数学2022年

| 大問 | 単元 | 難易度 |

|---|---|---|

| 第1問 | 積分法 | やや簡単 |

| 第2問 | ベクトル | やや簡単 |

| 第3問 | 複素数と方程式 整数 | やや難 |

| 第4問 | 積分法 | 難 |

▼九州大学・文系数学2023年

| 大問 | 単元 | 難易度 |

|---|---|---|

| 第1問 | 積分 | 標準〜やや難 |

| 第2問 | 複合問題 | やや難 |

| 第3問 | ベクトル×命題 | やや難 |

| 第4問 | 確率 | 難 |

表を見たらわかると思いますが、以前とは全くの別物です。

解きやすい問題もちらほらありますが、『やや難』や『難』レベルの出題が多くなりました。

はっきりいって難易度はめちゃくちゃ上がっています。

『やや難』や『難』はほとんどの受験生は解けないレベル。

つまり、最初から大問1〜2は得点が見込めないわけです。

かなり厳しい戦いになります。

もちろん、合格最低点も下がるので九州大学の難易度自体が上がるわけではないのですが、受験生のメンタル的にはかなりキツいと思います。

中原先生

中原先生2023年なんてもうヤバいです笑

簡単な問題が1問もありません。

唯一大問1が積分法で点数が取りやすい問題ですが、それでも『標準』レベル。

これまでの積分法の問題とは解きやすさが全然違います。

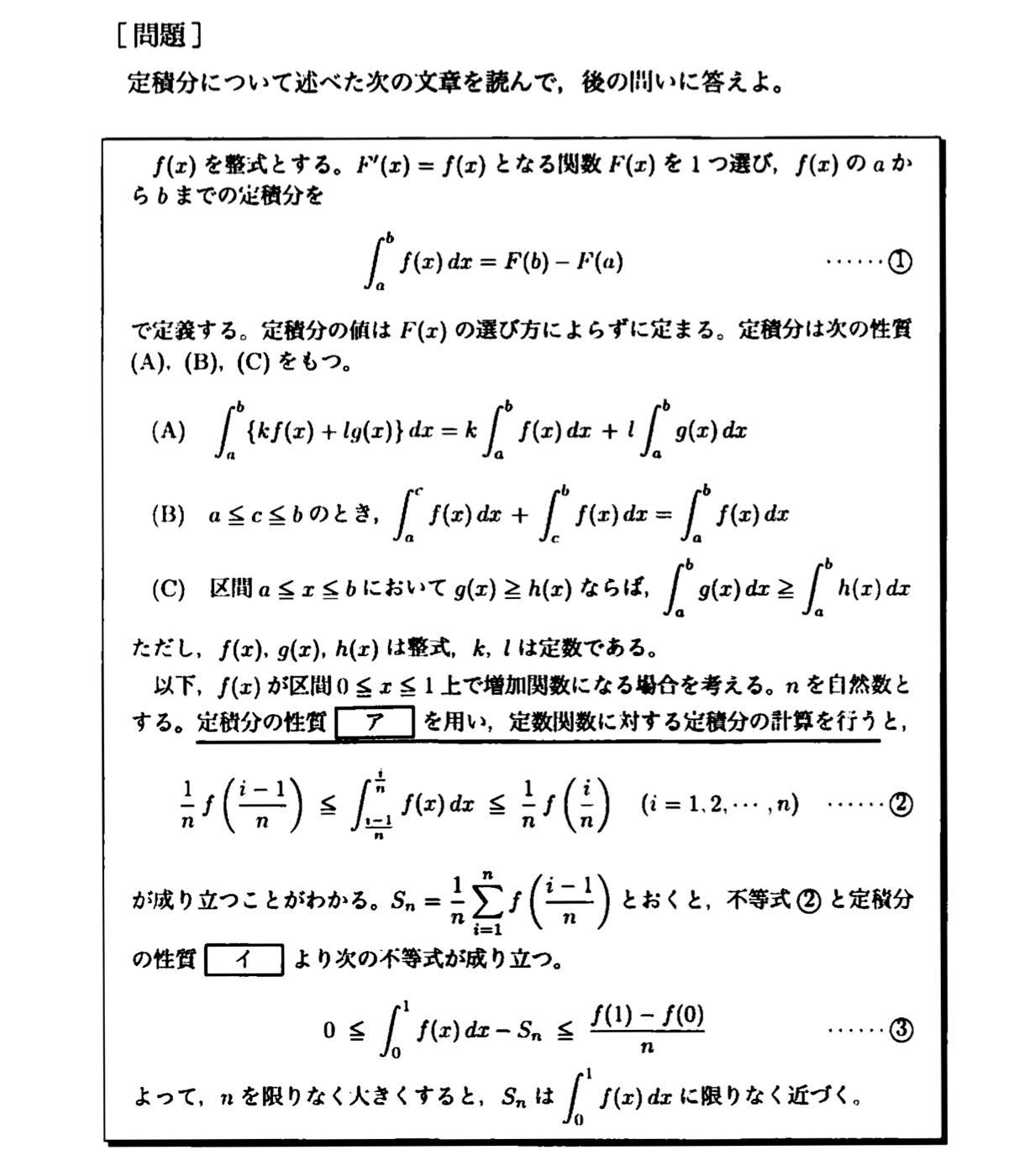

九大2023年第1問

九州大学文系数学の難易度の推移

全体としては、難易度は確実に高くなっています。

具体的な話をすると、次の表を見てください。

▼九大理系数学【難易度の推移】

| 2014年〜2018年 | 2019年〜2023年 | |

|---|---|---|

| 簡単 | 4問 | 2問 |

| やや簡単 | 5問 | 4問 |

| 標準 | 9問 | 6問 |

| やや難 | 1問 | 6問 |

| 難 | 1問 | 2問 |

5年ずつを比較しても明らかに難易度が変わっているのが分かるでしょう。

この難易度の変化に対応していく必要があります。

卒業して10年くらい経ってる先生が「九大は基本的な問題をやっておけば大丈夫!」なんて言ってきても信じてはだめ!

中原先生

中原先生2023年はかなり難しい年でしたが、今後はさらに難しくなる可能性も十分にあります。

難しい年の問題でも満足のいく点数を取れることを目標にして勉強するのがちょうど良いでしょう。

九州大学文系数学で難易度が高い問題

ここからは、九州大学・文系数学の問題の難易度をさらに詳しく分析していきます。

単元によって解きやすい問題もあれば解きにくい問題もあります。

今から話すことはあなたが学習計画を立てる参考になります。

必ず最後まで目を通してください。

まずは難易度が高い単元についてお話しします。

ただ、はっきりいって、難易度が高い問題はさまざま。「この単元が難しい」というのはありません。

(難易度が低い単元はあります!→後述)

なので、少し解きにくい、くらいに思ってください。

九州大学文系数学で難易度が高い問題

① 整数

まずは『整数』です。といっても、九州大学・文系数学の『整数』が難しいわけではありません。

『整数』自体が受験生が苦手な単元なので、難易度が高めとしました。

整数ってシンプルに考えるとたった3つの解法しかありません。

整数の解法3つ

- (素)因数分解

- 不等式で評価する

- 余り(倍数)で評価

ただ、これ以外にも『n進法』や『不定方程式』などもあります。

さらに、上の①〜③の解法を知っていてもどれに帰着させるかなどはなかなか難しいものです。

あとはいい問題集がないのも原因ですね。

中原先生

中原先生これらの理由から『整数』を選びました。

九州大学文系数学で難易度が高い問題

② 特にありません

2番目に難しい単元は・・・と言いたいところですが、特にありません。

難しい問題を分析しましたが、さまざまな単元から出題されていました。

2023年ですと、『確率漸化式』や『ベクトル』。

2022年だと、『積分法』が難しい問題でした。

なので、九州大学・文系数学では難しいからといった理由で避けることができる単元はありません。

理想は全ての単元をしっかり勉強して、どんな問題が出されても対応できるようになることです。

九州大学文系数学で難易度が低い問題

では、難易度が低い問題についてもお話ししていきます。

九州大学文系数学で難易度が低い問題

① 積分法

難易度が低い問題はなんといっても『積分法』です。

『積分法』は毎年のように出題されますが、解けない人ははっきりいって不合格。それくらい解きやすい問題が出題されます。

黄色(もしくは青)チャートの章末問題までやっておけばなんとかなるくらいのレベルです。

というのも、『積分法』って数Ⅱレベルだと難しくするのが難しいですよね。

せいぜいグラフを複雑にして、計算を面倒にするくらい。

ただ、これはしっかり演習を積むことで対策ができます。

中原先生

中原先生九州大学文系数学で難易度が低い問題

② ベクトル

次に難易度が低い問題は『ベクトル』です。『ベクトル』も積分と同じですね。

基本的には満点近く取れないとかなり厳しい戦いになります。

まあ『ベクトル』も難しくするのが難しいんです笑

中原先生

中原先生さらに『ベクトル』が解きやすい理由があります。

それは『ベクトル』という単元だけを勉強したら得点に結びつくこと。

他の単元の知識なんて必要ありません。

つまり時間がない受験生にとっては、超ラッキーな単元なわけ。

何度も言いますが、『ベクトル』と『積分法』は九大文系数学を攻略する上でのキーポイント!

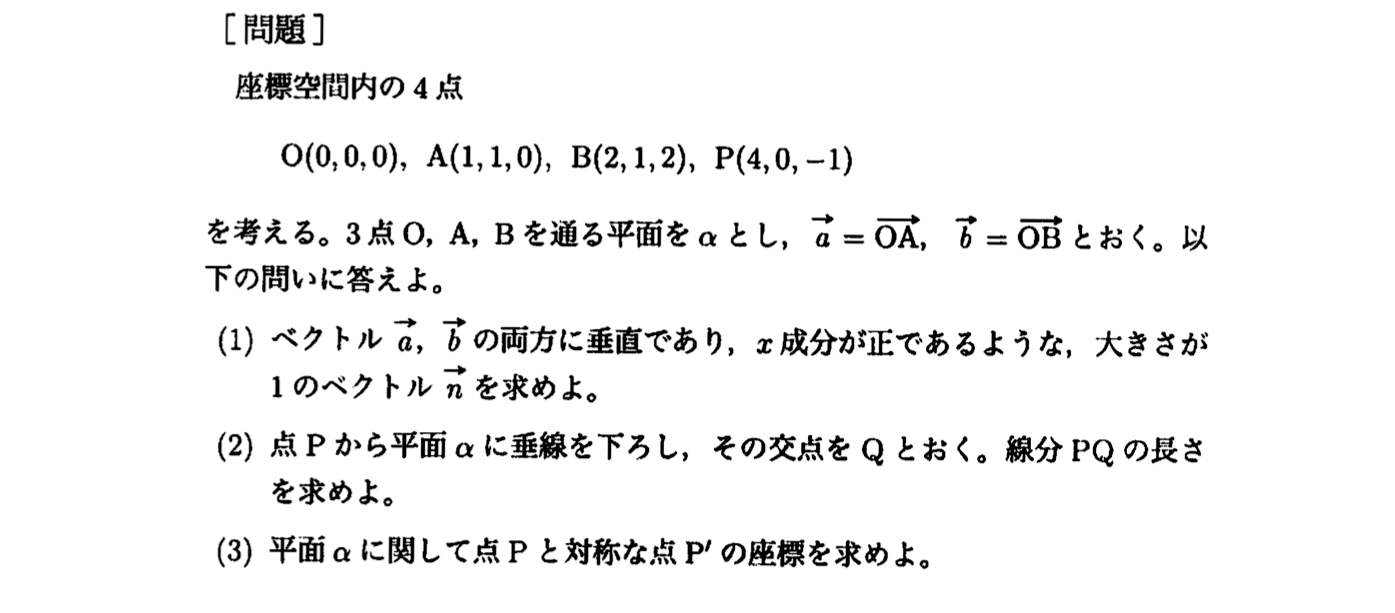

九州大学・文系数学とレベルが近い大学

続いて、九州大学・文系数学とレベルが近い大学についてお話ししていきます。

ただ、これってかなり難しいんです。というのも、問題のレベルだけでなく出題傾向も考慮しないといけません。

例えば、京都大学の文系の問題はレベル的には同じくらいでしょう。

ただ、京大の問題は誘導が少なくシンプルな問題が多いので、対策としてはあまり向いていません。

そこで、私がおすすめするのは大阪大学の文系数学です

特に最近は九州大学の方が少し難しいのでは?と思うくらいなので、いい対策になるかもしれません。

大阪大学も最近はやや簡単気味ですが、過去に遡ると難しい問題も多いのでいい練習になります。

中原先生

中原先生私も九大の対策プリントには大阪大学の問題は使っているので、是非とも余裕がある場合は取り組んでください。

九州大学文系数学の合格点

では、ここからもっと大事な話をしていきます。九州大学を合格する上で目標にするべき点数です。

九州大学文系数学の目標点

まずは目標点からです。

1番大事なことを話しますが、目標にするべきは合格最低点ではありません。

理想なのは合格者平均点よりちょっと上くらい。

(つまり、合格者の中でも上位よりの点数です)

中原先生

中原先生さて、九州大学・文系数学の目標点ですが、

50点!(62.5%)

ちなみにこれは最近の難易度です。

昔の文系数学だと55点、いやできれば60点(75%)を目指したいところです。

50点というのは大問4つ中、2問を完答すれば十分に届く点数。

つまり、難しい問題は部分点でちょこちょこっと点数を稼げばなんとかなります。

標準問題を確実に解く!

これが文系数学を攻略する上での目標です。

九州大学文系数学の最低点

「数学が苦手・・・」ということもあるでしょう。

そんな時のために、最低ラインも紹介しておきます。

九州大学の文系数学で最低限確保してほしい点数は、

30点!(37.5%)

もちろん、これより低くても合格はできますが、国語と英語の負担が大きくなるのでなんとか確保したいところ。

解くべき問題数でいくと、4問中1問だけ。あとは部分点を集めまくりましょう。

つまり、『積分法』とか『ベクトル』の勉強に全力を注いでその大問を死守すればなんとかなる可能性があります。って、考えると心は軽くなりませんか?

九州大学文系数学の時間配分

では、合格点を取るための時間配分をお話しします。

はっきりいうと、九州大学の文系数学はそこまで時間配分を考える必要はありません。

ただ、目安は欲しいと思うので、1問あたり30分を目安にすればいいと思います。

中原先生

中原先生基本的に時間が足りないことはないでしょう。早く解き終わって時間が余るか、解ける問題がなくて暇になるかの2択です笑

ただ、大事な考え方があります。

それは完答できるなら1問30分以上かけてもいいということ。

先ほども話しましたが、2問(4問中)完答すれば数学は十分。

ということは、時間をかけてでも正しい答えを導けた方がいいということです。

目一杯時間をかけて検算や見直しをしましょう。

そして絶対に確信を持った答えを書くのです。

時間を無視してでも!

これが合格への大事な考え方です。

九州大学の文系数学でライバルと差をつけるテクニック

時間配分についてお話ししましたが、試験本番でライバルを出し抜いて合格するテクニックを紹介しておきましょう。

中原先生

中原先生時間配分なんて無視しろ

先ほども話しましたが、1問30分という時間配分は必ずしも守る必要はありません。

それよりも、じっくり時間をかけて見直しした方が総合点は高くなります。

いいですか?

分からない問題に20分とか30分とかどれだけ時間をかけても意味はありません。

もしかしたらひらめくかもしれませんが、可能性は低いです。

だったら他のことに時間を使いましょう。

それが見直しです。

『解ける問題は絶対に正解する!しかも満点!』

これこそが合格のための1番の秘訣です。

(2)から解く?

2つ目のテクニックは、

(1)が解けなくても諦めてはいけない、ということ。

大2023年第3問

例えばこの問題ですが、(1)が解けなくても影響はありません。(2)も(3)も解くことはできます。

当たり前ですが(2)だけ解いても点数はもらえるわけです。

ただ、この事実を知っている受験生は意外と少ない。

最初の問題が分からなくても終わりではありません。

一通り目を通して解けそうな問題があったら考えましょう。

(2)だけでも15点とか20点もらえますから、大きいですよ。

九州大学文系数学・問題セレクション

ここまで、九州大学・文系数学の紹介をしてきました。イメージ掴めましたか?

ただ実際に過去問を解いてみるのが1番です。

実際に過去問を解いて傾向や難易度を掴んでから勉強するのが1番の近道。

ということで、絶対に解いてほしい九州大学・文系数学の問題を5つほど紹介しておきます。

「九大を目指すけどまだ過去問解いてない・・・」なら、これから紹介する問題を解いてみてください。

どんな問題が出題されるかイメージを掴むことができると思います。

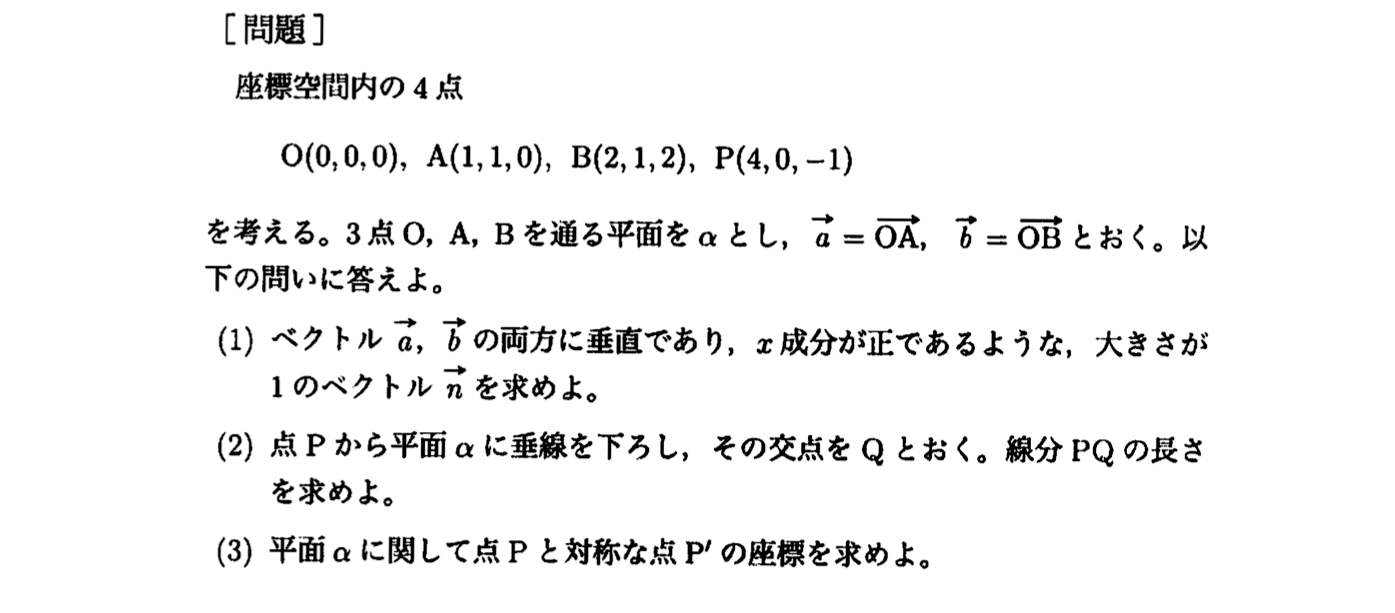

絶対に解いてほしい①2023年第1問

九大2023年第1問

まずは『積分法』の問題でしょう。

なんといっても毎年出題されますから!どのくらいのレベルまで勉強すればいいのか指標にしましょう。

絶対に解いてほしい②2022年第2問

九大2022年第2問

次も頻出単元である『ベクトル』から選びました。

九大文系数学を攻略する上で、『ベクトル』を避けることはできません。

徹底的に鍛えていきましょう。

絶対に解いてほしい③2022年第4問

九大2022年第4問

この問題は2022年に出題されて話題になった問題です。

難易度はかなり高く、(共通テストのように)誘導に従って解答していく問題であり、新傾向の問題でした。

しかも、『区分求積法の導出』と数学Ⅲで習う知識を導くので、文系の受験生にはかなり厳しかったことでしょう。

とはいえ、出てしまったからには対策しないといけません。

まずはこの問題を解いてみましょう。

普段の勉強はいかに甘いか気づくと思います。

そこから気合を入れ直してがんばりましょう。

絶対に解いてほしい④2023年第2問

九大2023年第2問

この問題を選んだ理由は最新の出題問題を知ってほしいからです。

特に九州大学に特有の問題というわけではありません。

最近はこんな問題が出る、というのを純粋に感じてください。

強いていうなら、この問題はいろんな分野の知識を総動員しなくてはいけません。

単元ごとに学んだ知識が使い物になっているか?

なっていないんならどうしたらいいのか?

こういったことを考えるきっかけになると嬉しいです。

絶対に解いてほしい⑤2015年第4問

九大2015年第4問

最後の1問は悩みましたが『整数』の問題にしました。

『整数』は九州大学の文系数学では頻出の単元。つまり、解けるようなれば合格への武器を手に入れることができます。

この問題は標準的な問題で、整数をキチンと勉強していれば簡単に満点を取ることができるでしょう。

中原先生

中原先生九州大学文系数学の出題傾向や難易度まとめ

長い時間お疲れ様でした。

今回は、『九州大学文系数学の出題傾向や難易度』についてかなり詳しくお話ししてきました。

正直、これより詳しく話しているサイトや本はありません。(これは断言できます!)

つまり、あなたはライバルよりもたくさんの、そして十分な情報を手に入れることができたということです。

中原先生

中原先生- 九大の文系数学は大問4つで120分

- 点数は差がつきやすい

- 「積分法」や「ベクトル」が頻出単元

- 難易度は難化傾向

- 「積分法」や「ベクトル」が解きやすい問題が多い

- 難易度が似ているのは大阪大学

あとは頑張るだけ!あなたが九大に合格できるのを心より楽しみにしています。